अर्घ्य सेनगुप्ता

डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी लगभग 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर, उत्तरी कलकत्ता से सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय लगभग 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाल को थोड़ा और चौड़ा करें तो असमानताएँ और भी बढ़ जाती हैं। लक्षद्वीप के सांसद केवल 48,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि तेलंगाना के मलकाजगिरी के सांसद के पास 30 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं। इसे और छोटा करें तो मज़ेदार बात यह है कि असमानताएँ फिर भी बनी रहती हैं। दिल्ली के दो विधानसभा क्षेत्रों, कैंटोनमेंट और विकासपुरी में क्रमशः 78,800 और 4,62,000 मतदाता हैं।

जाहिर है, इनमें से प्रत्येक प्रतिनिधि का काम परिमाण में बहुत अलग है। समान रूप से, इसका मतलब है कि डायमंड हार्बर में एक मतदाता के वोट का मूल्य लक्षद्वीप में एक मतदाता के वोट के मूल्य का 1/41वां हिस्सा है। क्या डायमंड हार्बर का एक कलकत्तावासी भारत के लोकतंत्र में लक्षद्वीपवासी का केवल 2.43% है? हम रेखा कहाँ खींचेंगे?, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक प्रकाशन, संसदीय और विधानसभा स्तरों पर विषम परिसीमन प्रक्रियाओं के कारण होने वाले ऐसे संभावित विचलनों की एक सूची पर प्रकाश डालता है। एक व्यक्ति के पास एक वोट होना चाहिए जिसका देश भर में लगभग समान मूल्य होना चाहिए, ऐसा इसका अंतर्निहित तर्क प्रतीत होता है।

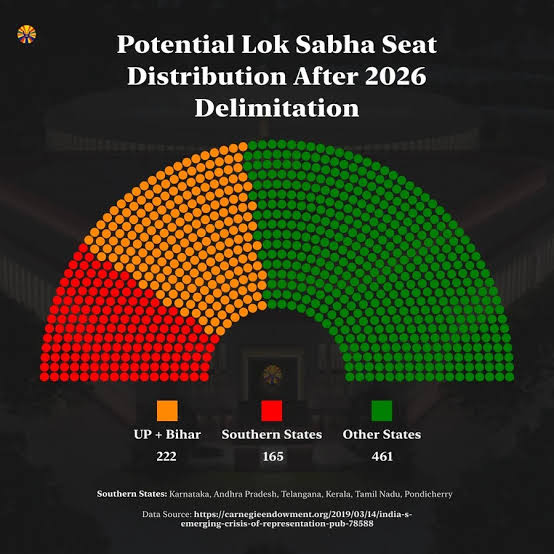

यही कारण है कि परिसीमन पर मौजूदा, जोरदार बहस भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को डर है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो उत्तर के अधिक आबादी वाले राज्यों की तुलना में तमिलनाडु लोकसभा में अपनी सीटें खो देगा। उनका दावा है कि यह तमिलनाडु को जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए दंडित करने के बराबर है। नतीजतन, परिसीमन प्रभावी रूप से जनसंख्या नियंत्रण की सफलता पर जनमत संग्रह बन गया है।

वैचारिक रूप से, यह ढांचा त्रुटिपूर्ण है। परिसीमन प्रभावी प्रतिनिधित्व के बारे में है। प्रतिनिधित्व निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक जनसंख्या है। लेकिन जैसा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों के उदाहरण से पता चलता है, प्रतिनिधित्व पहचान के बारे में भी है। महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने वाले हाल के संविधान संशोधन से इसे और बल मिला है जो प्रतिनिधित्व की मुक्तिदायी शक्ति का प्रतीक है। जनसंख्या निश्चित रूप से मिश्रण में एक कारक है, लेकिन यह निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करने वाला एकमात्र कारक नहीं बन सकता है।

जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग ने इसे अच्छी तरह समझा। इसने निर्वाचन क्षेत्रों के निर्माण और पुनर्व्यवस्था के लिए आधार के रूप में 136,304 निर्वाचन क्षेत्रों की सिफारिश की। हालांकि, इसने इस आदर्श से 10% विचलन की भी अनुमति दी। इसने निर्वाचन क्षेत्रों के बीच सापेक्ष समानता बनाने के लिए कुछ अप्राकृतिक निर्वाचन क्षेत्र सीमाएँ खींचीं। जनसंख्या एक संकेतक थी, जनादेश नहीं। राजनीतिक गणनाएँ और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत हुईं।

यही कारण है कि 2026 में संसदीय सीटों के परिसीमन के कारण दक्षिणी राज्यों की चिंता जायज़ है। यदि परिसीमन राजनीतिक लाभ और हानि के आधार पर किया जाएगा, तो इससे न केवल सीमाओं में गड़बड़ी होगी, बल्कि एक बुनियादी सिद्धांत – संघीय निष्पक्षता का भी उल्लंघन होगा। विभिन्न राज्यों को सीटें आवंटित करना भारत में एक राज्य होने के अर्थ की एक अच्छी तरह से स्वीकृत समझ पर आधारित होना चाहिए। तमिलनाडु का यह सवाल उठाना सही है – एक कृत्रिम समानता को बहुत अलग-अलग राज्यों पर नहीं थोपा जा सकता।

स्वतंत्रता के समय, सीटों का संगठन इस समझ पर आधारित था कि राज्य क्या नहीं हैं। वे धार्मिक या किसी अन्य पक्षपातपूर्ण संबद्धता के आधार पर स्वतंत्र समूह नहीं थे। 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन तक वे क्या थे, इसकी सकारात्मक अवधारणा तक नहीं पहुँची थी। तब भी, जबकि एक अघोषित समझ थी कि भारतीय संघ प्रत्येक राज्य को अपने विषयों में संप्रभु और समान मानेगा, कुछ राज्य दूसरों की तुलना में अधिक समान थे। यही कारण है कि छोटे राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रीय निधियों के बड़े आवंटन के माध्यम से तरजीही व्यवहार प्राप्त हुआ, जबकि बड़े राज्यों को उनके छोटे समकक्षों का ट्रस्टी बनाया गया।

सात दशक से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद, यह समझौता संघीय निष्पक्षता के एक कामकाजी समझौते को बनाए रखते हुए भारत की एकता को बनाए रखने में सफल रहा है। शायद यही वजह है कि योगेंद्र यादव ने हाल ही में संसद में सीटों के मौजूदा वितरण को हमेशा के लिए स्थिर रखने का तर्क दिया है। यह एक नाज़ुक शांति को बनाए रखने के साधन के रूप में सहज रूप से आकर्षक है। लेकिन थोड़ा गहराई से जानने पर यह उलझने लगता है। एक भी सांसद संभवतः 3 मिलियन लोगों का प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जैसा कि वे आज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम में बराबर संख्या 0.1 मिलियन है और घर के नज़दीक, बांग्लादेश में, 0.56 मिलियन है।

समान रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात पर तर्कसंगत विचार-विमर्श को रोकता है कि संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाए। क्या संघवाद के सिद्धांत को तमिलनाडु जैसे अमीर राज्यों को अधिक सीटों से पुरस्कृत करना चाहिए? या राज्यों को अपना प्रतिनिधित्व प्रमुख मानव विकास संकेतकों की उपलब्धि से जोड़ना चाहिए, जिससे सरकारों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले? साथ ही, एक और भी बुनियादी सवाल पूछा जा सकता है – एक तेजी से बढ़ती राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार में एक सांसद की भूमिका वास्तव में क्या है? यदि सांसद न तो कानून की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं, जहां उनका वोट पार्टी व्हिप द्वारा निर्धारित किया जाता है, और न ही नीति बनाने में योगदान दे रहे हैं, जिसे ज्यादातर कार्यपालिका द्वारा संभाला जाता है, तो क्या हम सांसदों की भूमिका की प्रकृति और, परिणामस्वरूप, सांसदों की संख्या पर मौलिक रूप से पुनर्विचार कर सकते हैं?

इन बुनियादी सवालों को उठाना ही शायद यादव की चिंता का कारण है — यह एक व्यावहारिक रुख है, लेकिन अंततः यह अदूरदर्शी है। अगर आज कुछ नहीं किया गया, तो एक समय ऐसा आएगा जब संसद में प्रतिनिधित्व इतना विषम हो जाएगा कि निराशा उबल सकती है। आज, स्टालिन और दक्षिण भारत के उनके कुछ समकक्ष परेशान हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कट्टरपंथी रूप से अस्थिर बयान देने से परहेज किया है। अगली बार जब यह बहस सामने आएगी तो शायद चीजें उतनी अच्छी न हों। तब 2025 एक छूटे हुए अवसर की तरह लगेगा।

जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में यादगार कहा था, पार्टियाँ आती-जाती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र चलता रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य एक सर्वदलीय बैठक में साथ बैठें और एक व्यावहारिक संघीय समझौते पर बातचीत करें। उस समझौते में न केवल निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन इस तरह से होना चाहिए कि प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, बल्कि राज्यों को सीटों के आवंटन में संघीय निष्पक्षता भी शामिल होनी चाहिए। अगर भारत को वैसा ही रहना है जैसा हम आज जानते हैं, तो राज्यों का महत्व होना चाहिए। लेकिन उनमें रहने वाले लोगों का भी महत्व होना चाहिए। एक दूसरे की कीमत पर नहीं हो सकता। द टेलीग्राफ से साभार

अर्घ्य सेनगुप्ता विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के शोध निदेशक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं