आलोक श्रीवास्तव

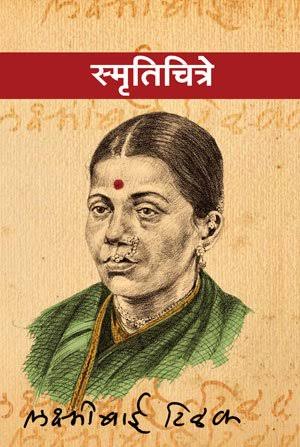

लक्ष्मीबाई तिलक की आत्मकथा ‘स्मृतिचित्रे’ को मराठी साहित्य में एक क्लासिक का दर्जा प्राप्त है. इस आत्मकथा में 19 वीं सदी के भारतीय जीवन के व्यापक विवरण मिलते हैं. इस रचना का परिवेश यद्यपि महाराष्ट्र है, पर इसे पूरे भारत के उस काल के जीवन का एक लेखा-जोखा सहज ही माना जा सकता है. इसके अलावा यह एक स्त्री के अंतर्मन और अस्मिता को भी प्रामाणिक ढंग से सामने रखने वाली रचना है. लक्ष्मीबाई तिलक एक साधारण परिवार की साधारण लड़की थीं. पर अपने होने का बोध उनमें इस तरह था कि वे जीवन की चुनौतियों के सामने खुद को गढ़ती रहीं और अपने वैयक्तिक अस्तित्व को एक ऐसे सामाजिक अस्तित्व में बदलने में सफल हुईं, जित्तने अपने समय और परिवेश पर गहरी छाप छोड़ी. यही नहीं वे भविष्य के लिए भी अपने जीवन से एक उदाहरण, एक मिसाल रच गईं साथ ही इसका साक्ष्य यह आत्मकथा भी. यह आत्मकथा उनके एक ग्रामीण किशोरी से समाज सेविका के रूप में विकास की यात्रा बयान करती है.

लक्ष्मीबाई का जीवन यह भी बताता है कि भारत में उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध और बीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में स्त्री-चेतना का एक नया उद्वेलन आकार ले रहा था. लक्ष्मीबाई अकेली नहीं थीं, पंडिता रमा बाई, सावित्री फुले, फातिमा, आनंदी बाई जोशी… कितने ही नाम हैं उन स्त्रियों के जो बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, पंजाब, संयुक्त प्रांत… यानि भारत के कोने-कोने में जहां एक ओर अपने जीवन को परिपाटी से अलग गढ़ रही थीं, वहीं दूसरी और वे अपने इस वैयक्तिक संघर्ष को सामाजिक रूप देकर अपने समय की स्त्रियों के लिए कहीं स्कूल खोल रही थीं तो कहीं उनके लिए आजीविका का इंतजाम कर रही थीं या उनके जीवन के संघर्षों और सवालों को संबोधित कर रही थीं. इस पूरी एक सदी-व्यापी स्त्री-गतिविधि का व्यापक इतिहास यह बताने के लिए काफी है कि भारत में एक मौन स्त्री-मुक्ति चेतना अपना आधार क्षेत्र निर्मित कर रही थी. उसके प्रश्न और उसके मुद्दे बेशक पश्चिमी समाज के स्त्री आंदोलनों से भिन्न थे. वे भारत की अपनी ऐतिहासिक सामाजिक स्थितियों से उपजे थे. यह स्त्रियों का एक ऐसा आंदोलन था, जिसने सड़कों पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई, राजनीतिक बल का स्वरूप भी ग्रहण नहीं किया, परंतु इसका प्रभाव भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा. इन स्त्रियों ने उन भारतीय पुरुषों को रूपांतरित किया, जिन्होंने भारत में आधुनिक मूल्य और समतापूर्ण समाज के संघर्ष को संभव किया. रवींद्र नाथ टैगोर से लेकर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी आदि अधिकांश उन पुरषों का जीवन जिन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा सकता है, इन स्त्रियों की ही निर्मिति थे. कमला नेहरू, कस्तूरवा, रमा वाई, ताराबाई शिंदे आदि सैकड़ों स्त्रियों की विशद जीवनियां नहीं लिखी गईं, उनके जीवन का इस मोटा-मोटा-सा चित्र समय की दूरियां तय कर हम तक पहुंच सका है, पर इस रेखांकन सरीखे विवरण से भी इस बात का पूरा पता चलता है कि स्त्रियों की यह पीढ़ी अपने समय को, भारत के इतिहास को किस तरह गढ़ रही थी. ये स्त्रियां सिर्फ अभिजात्य वर्ग की और औद्योगिक विकास की सीढ़ी पर खड़े भारतीय नगरों भर में नहीं थी. ये भारत के गांवों, कस्तों, छोटे शहरों में सर्वत्र थीं. इनमें से जिन स्त्रियों ने थोड़ा-बहुत पढ़ना-लिखना सीख लिया था, उनमें से कई लेखिकाएं भी बनीं, साहित्य का इतिहास आज भले ही उनका नाम भूल गया हो. यदि सौ सवा सौ साल पुरानी भारत की सभी भाषाओं के अखबारों-पत्रिकाओं के पृष्ठों से लेखिकाओं की सूची तैयार की जा सके तो वह हैरान कर देने वाली होगी, मुद्रण के प्रचलन ने भारत में जिस मध्य-वर्ग को तैयार किया था, उसमें उन शिक्षित या अल्प-शिक्षित स्त्रियों की अनुपेक्षणीय संख्या थी, जो स्त्री-प्रश्नों से लेकर समाज के विभिन्न मुद्दों पर लेखन करती थीं. लक्ष्मीबाई तिलक की इस आत्मकथा में हम देखते हैं कि वे अपने पति के साथ किस तरह का रिश्ता जीती हैं. उन्हें बदलती हैं, खुद को भी बदलती हैं. अधिकतम स्वाभिमान और समता का संघर्ष वे भांति-भांति से करती हैं. कई बार बहुत मामूली-सी बातें कितने बड़े परिणामों की ओर लेकर जाती है, यह आत्मकथा यह बताती है।

इस आत्मकथा की एक और विशिष्टता है जो संभवतः आत्मकथाओं वे स्त्रियों की हों या पुरुषों की भारत की हों या पश्चिमी संसार की – कम ही पाई जाती है, यह लक्ष्मीबाई की सहज-प्रसन्न शैली है. वे दुखबोध की भाषा में नहीं लिखतीं, वे स्वयं को एक संघर्षशील स्त्री के रूप में भी प्रस्तुत नहीं करती, शिकायतें, उलाहने, आक्रमण-प्रत्याक्रमण, आंसू वेदना आदि उनका विषय नहीं है. वे बड़े मजे मजे से अपनी कथा कहती हैं. उसमें खास व्यंग्य और परिहास है. प्रचंड आत्मविश्वास और सहजता है. अपने अस्तित्व का बोध उन्हें एक अलग तरह की निर्विकारिता देता है. वे घटनाओं के केंद्र में होते हुए भी उसका वर्णन, एक दूरस्थ साक्षी की तरह करती हैं.

जीवन के मामूली प्रसंगों में भारत के स्त्री और पुरुष के दृष्टिकोण के बीच के अंतर को वे बार-बार रेखांकित करती हैं. भारतीय पुरुषों के सामंती मानस में वे बातें आज भी महत्व नहीं रखतीं, जिनसे वास्तव में जीवन में परिणाम निर्धारित होते हैं. लक्ष्मीबाई तिलक जहां एक ओर सामाजिक कार्य करती थीं वहीं दूसरी ओर घर की संपूर्ण जिम्मेदारी भी उन पर ही थी. उनके पति वैसे परंपरागत भारतीय पति नहीं थे. वे लक्ष्मीबाई की शिक्षा, उनकी सामाजिक भूमिका को लेकर सजग थे, सहयोगी थे, पर इसके बावजूद बहुत साधारण-सी बातों में वे असंवेदनशील सिद्ध हो जाते थे. ऐसे ही एक प्रसंग को वे लिखती हैं, जब वे एक सभा में भाषण दे रही थीं और खाना चोरी हो गया. लक्ष्मीबाई जब बाद में इस बात को सामने लाती हैं, तो उनके पति को यह मसला समझ में नहीं आता

इधर मेरा लेक्चर हो रहा था और उत्तर बचा हुआ खाना चोरी हो रहा था. अतिथिगणों के जाने के बाद हम बाकी बचे लोगों ने देखा ती चावल चोरी चला

गया था. हमने ठंडा नाश्ता किया.

जंगल में घर बनाने को लेकर दूसरे दिन फिर तिलक और मेरा झगड़ा हुआ.

‘पहले से व्यवस्था न की जाए तो देखो, ऐसे कष्ट होता है.’

‘कैसा कष्ट? मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ.’

‘तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ! मगर हमें तो कष्ट हुआ न!”

‘तुम खुद कष्ट अपने सिर ले लेती हो, उसका क्या उपचार है? मगर कष्ट न भी लिया जाए तो कुछ वच्च रहता है क्या? समय पर सब कुछ हो जाता है न!” यह आत्मकथा हमें हिंदुस्तानी गरीबी के विशाल महासमुद्र की झलके भी थोड़े-थोड़े अंतराल पर दिखाती है. यह भारत की वह गरीबी थी. जो अकाल बनती तो लाखों में नहीं करोड़ों में हिंदुस्तानी उसका ग्रास बन जाते, जब वह महामारी बनती तो पूरे के पूरे गांव साफ़ हो जाते. यह गरीबी पूर्ववती सामंती अर्थ-व्यवस्था की विरासत थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य की लूट ने अत्यंत सांघातिक बना दिया था. इस आत्मकथा में एक छोटा-सा मार्मिक विवरण है कि तांगे पर बैठकर कहीं जाना है. साथ में एक दरिद्र कन्या है. पर वह तांगे पर बैठती ही नहीं, यह उसके संस्कार और जीवन से बहुत परे की बात है, वह लाख कहने पर भी तांगे के पीछे दौड़ती हुई जाती है. इतना ही नहीं, वह पैर में चप्पल पहनने से भी इंकार कर देती है:

हम पिपुरचे से निकले, सामान आदि तांगे में रखा, हम भी तांगे में बैठे, मगर लड़की तांगे में बैठने को तैयार ही नहीं थी. वह वैसे ही तांगे के पीछे-पीछे दौड़ने लगी, हमें बहुत तबुरा बुर लगा तांगा चीरे-धीरे चलने लगाया. चप्पल नीचे डाली, मगर वह भी वह पहनने को तैयार नहीं थी. अंततः बिना चप्पलों के ही वह तीन मील तांगे के पीछे दौड़ते हुए हमारे साथ स्टेशन तक आई, हमारे स्टेशन पर पैर रखते ही गाड़ी छूटने की घंटी बज उठी, तिलक ने जल्दी- जल्दी सबकी टिकट निकाली.

भारत के आम जन ने अपनी दरिद्रता को किस तरह स्वायत्त किया हुआ था, उसे अपनी नियति, अपना अस्तित्व मान लिया था।

इस आत्मकथा का एक अहम पहलू धर्मांतरण भी है. लक्ष्मीबाई के पति ने स्वधर्म छोड़कर स्वेच्छा से ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था. लक्ष्मीबाई अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं हुईं. बहुत बाद में उन्होंने भी धर्मांतरण कर लिया. पर यह पति का अनुगमन न था, आत्मचेतना की वे अनुगामी हुई. तिलक का यह धर्मांतरण 19 वीं सदी के उस भारतीय ऊहापोह को दिखाता है जो अपनी आधुनिकता की रचना में लगा है, इस प्रक्रिया में वह कई प्रयोग कर रहा है, कई रास्ते अपना रहा है. तिलक की मूल प्रेरणा समाज का उत्थान है. वे ईसा के प्रेम और समता के संदेश से गहरे से प्रभावित होते हैं. परंतु वे वैसे निर्द्वद्ध ईसाई नहीं बनते, जिसे धर्म-शिक्षा से ही सरोकार है. यही कारण है कि वे चर्च और पादरी के साथ भी अपनी बात दृढ़ता से रखते हैं. लक्ष्मीबाई इन प्रसंगों को बड़ी आत्मीयता से वर्णित करती है.