भारत पर टैरिफ: अतीत से सबक लीजिए, सिर्फ ट्रंप का मिजाज जिम्मेदार नहीं

अर्घ्य सेनगुप्ता

डोनाल्ड ट्रंप के सभी भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ लगाने और उसके बाद 25% का और दंडात्मक टैरिफ लगाने के फैसले ने भारत को चौंका दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के साथ नज़दीकी बढ़ाना—फील्ड मार्शल असीम मुनीर को मैदान से बाहर मारने के लिए कुछ उदार उपहार देना—भी उतना ही अप्रत्याशित था।

ज़्यादातर टिप्पणीकारों ने इन कदमों को ट्रंप की सनक का नतीजा बताया है। कुछ ने कहा है कि वह इस बात से नाखुश हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ हालिया विवाद को खत्म करने का श्रेय उन्हें नहीं दिया। कुछ ने इसे व्यापार वार्ता के दौरान बेहतर सौदा हासिल करने के लिए बातचीत की एक रणनीति बताया है। इस पलटी का ठीकरा ट्रंप पर फोड़ना सहज लग सकता है। आखिरकार, दो दशकों से संकट से उबरे और सावधानी से पोषित किए गए रिश्ते को कुचलने के लिए या तो अत्यधिक आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है या अविश्वसनीय लापरवाही की। ट्रंप में इन दोनों ही गुणों की कमी नहीं है।

लेकिन इतिहास गवाह है कि यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने उभरते भारत को दुनिया में उसकी जगह दिखाने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़कर काम किया हो। ट्रंप का यह नया कदम, भले ही अजीबोगरीब लगे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान में घटी घटनाओं की याद दिलाता है। यह इतिहास का सबक उस भारतीय विदेश नीति तंत्र के लिए काम आ सकता है जो अचानक से असमंजस में पड़ गया है।

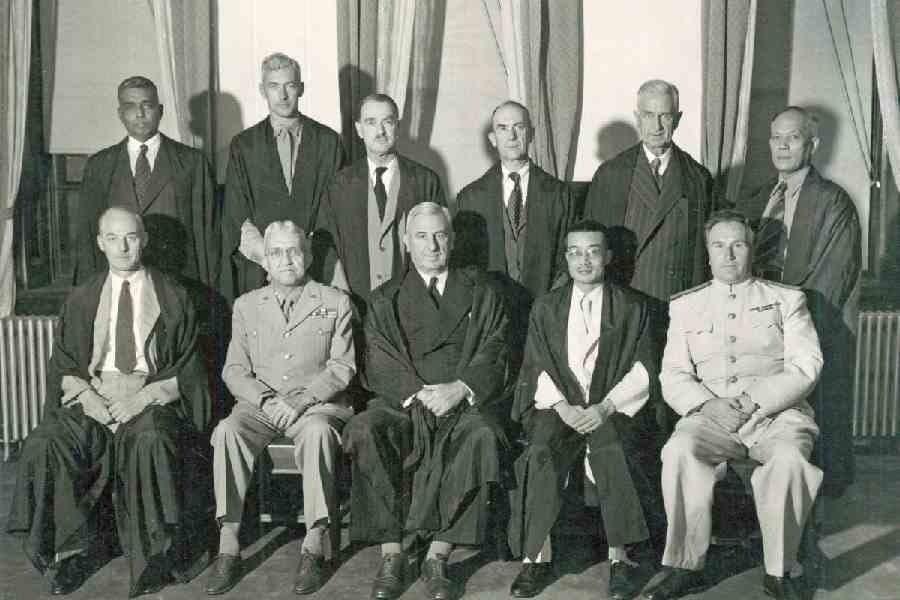

नवंबर 1948 में टोक्यो ट्रायल समाप्त हो गया था, जिसमें सात जापानी “श्रेणी ए युद्ध अपराधियों” को फाँसी दे दी गई थी और 16 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधिकरण के भारतीय न्यायाधीश, राधाबिनोद पाल ने कानूनी और अलंकारिक तर्कों के मिश्रण का उपयोग करते हुए सभी जापानी प्रतिवादियों को बरी करते हुए एक उत्तेजक असहमति पत्र लिखा था। हालाँकि कोई सोच सकता था कि उनकी असहमति अमेरिकियों को नाराज़ कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

टोक्यो मुकदमों में अनावश्यक देरी न हो, इस बारे में अपनी शुरुआती आपत्तियों के बावजूद, जापान में मित्र राष्ट्रों के सर्वोच्च कमांडर, जनरल डगलस मैकआर्थर, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर एक भारतीय न्यायाधीश को शामिल करने में उदार रहे थे। वे पाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील थे, यहाँ तक कि एक बार उन्होंने पाल को शीघ्र जापान लाने के लिए अपना निजी विमान हांगकांग भी भेजा था। उनकी तीखी असहमति के बावजूद, मैकआर्थर ने पाल के विचारों को आपत्तिजनक नहीं माना। वास्तव में, इससे मुकदमे की निष्पक्षता और कानून के शासन की धारणा और मजबूत हुई, जो अमेरिकी लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है और जिसे अब वह जापान में भी लागू करना चाहता था।

दूसरी ओर, भारत सरकार शुरू में पाल के विचारों को लेकर संशय में थी, और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके “बेतुके और अतिरंजित बयानों” की आलोचना की थी।

हालाँकि, जब उसे इस फैसले में जापान में भारत की छवि को और मज़बूत करने की क्षमता नज़र आई, तो उसने तुरंत अपना रुख़ बदल लिया। यही कारण है कि जापान में तत्कालीन भारतीय राजदूत और बाद में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर बेनेगल रामा राव ने नई दिल्ली में अपने समकक्षों को सलाह दी कि वे अपनी किसी भी शंका के बावजूद इस फैसले की खुलेआम निंदा न करें। उनके उत्तराधिकारी, बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो बाद में हरियाणा के राज्यपाल बने, ने कहा कि जापान में कई अमेरिकी अधिकारियों, जिनमें मेजर जनरल चार्ल्स ए. विलोबी भी शामिल थे, जिन्होंने मैकआर्थर के साथ सीधे काम किया था, ने पाल के विचारों का समर्थन किया था। 1952 से भारतीय राजदूत एम.ए. राउफ़ ने आधिकारिक तौर पर लिखा कि पाल के विचारों ने भारत को “कुछ हद तक सद्भावना” दिलाई थी। अंततः, नेहरू ने स्वयं इस रुख़ में बदलाव को पूरा किया। 14 मई, 1954 को संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, उन्होंने पाल के मत को “एक विद्वत्तापूर्ण असहमतिपूर्ण निर्णय” कहा।

भारत का विरोध सैद्धांतिक था—एशिया का भविष्य अमेरिका द्वारा निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें अपने सैन्य हितों के लिए इस क्षेत्र में अड्डे बनाए रखना भी शामिल है। पाल के असहमतिपूर्ण फैसले की तरह, सैद्धांतिक असहमति आमतौर पर बहुत आसान मानी जाती, खासकर एक ऐसे देश के लिए जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विचारों की विविधता का इतना सार्वजनिक रूप से जश्न मनाता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत सुदूर पूर्व में अत्यधिक प्रमुखता हासिल करने की धमकी दे रहा था और उसे उसकी जगह दिखानी ज़रूरी थी।

बदली हुई अमेरिकी नीति के तहत, यह निर्णय लिया गया कि सभी जापानी वर्ग ‘ए’ के युद्ध अपराधियों को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। संधि के स्पष्ट शब्दों के अनुसार, यह निर्णय उन सरकारों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा जिनके न्यायाधीशों ने मुकदमे में भाग लिया था। परिणामस्वरूप, नवंबर 1952 में, जापान सरकार ने कैदियों की रिहाई के लिए भारत सरकार से सहमति मांगी। भारत ने इसे पाल के विचारों की पुष्टि के रूप में देखा और अपनी सहमति दे दी।

मार्च 1953 में, अचानक, जापान ने भारत को झिझकते हुए बताया कि कैदियों को रिहा करने के लिए उसकी सहमति मायने नहीं रखती क्योंकि अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूज़ीलैंड, फ़्रांस और नीदरलैंड के समर्थन से, यह मानता था कि भारत, जिसने सैन फ़्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, इस फ़ैसले से बाहर रहेगा। यह मामला सिर्फ़ एक अकादमिक मामला था क्योंकि भारत ने वैसे भी कैदियों को रिहा करने के लिए सहमति दे दी थी।

फिर भी, अमेरिका एक बड़ा मुद्दा उठाना चाहता था। उसने जानबूझकर और बहुत ही सार्वजनिक रूप से भारत को अलग-थलग कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि अन्य सभी सहयोगी सरकारें भी उसकी बात मानें। हालाँकि भारत खेलने के लिए तैयार था, लेकिन उसे मैदान में उतरने की अनुमति नहीं दी गई। नेहरू ने खुले तौर पर अपना आश्चर्य व्यक्त किया – “भारत सरकार सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल को गंभीरता से लेती है”, उन्होंने संसद में कहा।

हालाँकि, यहीं संतुष्ट न होकर, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने प्रस्ताव रखा कि चूँकि पाकिस्तान ने सैन फ्रांसिस्को संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए उसे इस मुद्दे पर मतदान का अधिकार दिया जाए। यह अजीब था क्योंकि पाकिस्तान ने न तो उस मुकदमे में भाग लिया था और न ही तब तक जापानी युद्ध अपराधियों के अभियोजन से उसका कोई लेना-देना था। लेकिन अमेरिकी वकीलों ने, अपने ब्रिटिश समकक्षों के समर्थन से, एक भ्रामक कानूनी तर्क दिया कि न्यायाधिकरण में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व था और ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारियों में से एक होने के नाते पाकिस्तान को इसमें भाग लेने का अधिकार था।

हाथ की सफाई से एक भारतीय वोट छीन लेना ही अपने आप में अपमानजनक था। लेकिन, जैसा कि उस समय मैनचेस्टर गार्डियन ने लिखा था, उसकी जगह पाकिस्तान के लिए वोट डालना “भारतीय बैल के आगे सबसे लाल झंडा लहराने” जैसा था। यह आश्चर्यजनक, चालाकी भरा कदम था और इसका उद्देश्य भारत को बड़े अक्षरों और कई विस्मयादिबोधक चिह्नों से यह दिखाना था कि फैसले कौन लेता है।

2025 की बात करें तो ट्रंप ने बस इसी रणनीति पर काम किया है। हो सकता है कि वह सनकी और अप्रत्याशित हों। लेकिन भारत पर टैरिफ लगाने और पाकिस्तान की ओर आकर्षित होने का उनका कदम इनमें से कोई भी नहीं है, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। बेसबॉल के उलट, जहाँ बल्लेबाज़ तीन स्ट्राइक के बाद आउट हो जाता है, असली अमेरिकी विदेश नीति के खेल में, बल्लेबाज़ तब आउट होता है जब अमेरिका को लगता है कि वह आउट है। भारत को 1953 में और अब 2025 में भी इसका कड़ा सामना करना पड़ा। उसे इससे सबक सीखना चाहिए और अमेरिका के इस नए कदम के लिए सिर्फ़ ट्रंप के मिजाज़ को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। आलेख और फोटो द टेलीग्राफ आनलाइन से साभार

अर्घ्य सेनगुप्ता, विधि सेंटर फ़ॉर लीगल पॉलिसी में शोध निदेशक हैं। ये विचार उनके निजी हैं।