पुस्तक समीक्षा

पतरस बुखारी के क्लासिकल व्यंग्य

सशक्त लेखन की बानगी है पतरस बुख़ारी की किताब

अरुण कुमार कैहरबा

पतरस के नाम से विख्यात अहमद शाह बुख़ारी उर्दू व्यंग्य के बेहद मकबूल रचनाकार हैं। एस.के.सेठी और रमणीक मोहन जी ने उनकी 1927 में पहली बार प्रकाशित हुई किताब को हिन्दी के पाठकों तक पहुंचाने का बहुत सराहनीय काम किया है। किताब के साथ ही रमणीक मोहन जी ने उर्दू साहित्य के मशहूर व्यंग्यकार कन्हैया लाल कपूर की कलम से अपने उस्ताद पतरस बुखारी पर लिखा गया लेख भी अलग से भेजा, जिससे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे बुखारी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रोफेसर बुख़ारी का अंदाज़े बयां खास था, जिसमें भाषा और भाव के स्तर पर नयापन मिलता था। बुखारी साहिब हास्य भरे भाषण देने में इमाम का दर्जा रखते थे। ‘पतरस के मज़ामीन’ में संकलित 11 व्यंग्य उनके सशक्त लेखन की शानदार बानगी हैं। इनमें होस्टल में पडऩा, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, कुत्ते, उर्दू की आख़िरी किताब, मैं एक मियाँ हूँ, मुरीदपुर का पीर, अंजाम बखैऱ, सिनेमा का इश्$क, मेबेल और मैं, मरहूम की याद में, लाहौर का जुग्राफिया शामिल हैं।

यह किताब उर्दू हास्य- व्यंग्य के इतिहास में मील का पत्थर मानी गई है। उर्दू की किताब को हिन्दी पाठकों तक ले जाने के लिए रमणीक मोहन और एसके सेठी ने किताब का अनुवाद नहीं किया, बल्कि लिप्यंतरण का जटिल व महत्वपूर्ण काम किया है। लिप्यंतरण के साथ ही उर्दू के कठिन अल्फाजों के साथ ही कोष्ठक में हिन्दी अर्थ भी लिख दिए हैं। इससे लिप्यंतरणकारों ने एक तरह से उर्दू के लेखन को उसके मूलरूप में हिन्दी पाठकों तक पहुंचाया है। इससे पाठक उर्दू रचना के पढऩे का अस्वाद भी ले पाते हैं। यह हिन्दी और उर्दू को नजदीक लाने के जरिये भाषिक व साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का भी कार्य है। किताब को पढक़र पता चलता है कि लिप्यंतरणकारों को दोनों भाषाओं व फारसी-नस्तालिक तथा देवनागरी का अच्छा ज्ञान है। उन्होंने पतरस बुखारी साहब की भाषा की पकड़, रवानी, मुहावरों को उसी तरह देवनागरी में लाने का सफल प्रयास किया।

पतरस के हास्य-व्यंग्यों की बात करें तो यह विश्व साहित्य में कमाल का लेखन है। बहुत ही सहजता के साथ पतरस अपने विषय को कथात्मक शैली में आगे बढ़ाते हैं और व्यंग्य का पूरा एक माहौल सृजित करते हैं। इसमें पाठक हंसी के फव्वारों में नहाता जाता है। वे साधारण जीवन दृश्यों को बेहद चतुराई से हास्य में तब्दील करने के माहिर हैं। किताब का पहला व्यंग्य- ‘होस्टल में पडऩा’ विद्यार्थी की लाहौर के कॉलेज में पढ़ते हुए होस्टल में रहने की इच्छाओं पर केन्द्रित है। परिवार उसे होस्टल में भेजने की बजाय किसी परिचित विद्यार्थी के दूर के मामू के घर में रखकर पढ़ाई करवा रहा है। विद्यार्थी अपने वालिदैन को होस्टल में भेजने के लिए लाख कोशिशें करता है। लेकिन बी.ए. में पढ़ते हुए सातवें साल में वह किस तरह से कोशिश करता है। इसकी एक बानगी लेखक के शब्दों में देखिए- ‘आख़िरी दरख़्वास्त करने से पहले मैंने तमाम ज़रूरी मसाला बड़ी एहतियात से जमा किया। जिन प्रोफेसरों से मुझे हब हमउम्री का फख़्र हासिल था, उनके सामने निहायत बेतकल्लुफी से आरजूओं का इजहार किया और उन से वालिद को खुतूत लिखवाए कि अगले साल लडक़े को ज़रूर आप होस्टल में भेज दें। बाज़ कामयाब तलबा (विद्यार्थियों) के वालिैदन से भी इसी मज़मून की अज़्र्दाश्तें (प्रार्थना पत्र) भिजवाईं। खुद आदाद-ओ-शुकार से साबित किया कि यूनिवर्सिटी से जितने लडक़े पास होते हैं, उन में से अकसर होस्टल में रहते हैं।’

पतरस अपने व्यंग्यों में चुटकुले नहीं कहते, बल्कि जीवन की विसंगतियों को पकड़ कर उनमें गलतियां पैदा कर हास्य का निर्माण करते हैं। हास्य-व्यंग्य ‘सवेरे जो कल आँख मेरी खुली’ की शुरूआत में एक विद्यार्थी किस तरह से अपनी बात कहता है, देखिए- ‘गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ उठ भागता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबील-ए-तज्क़िरा कह बैठे कि- लाला जी इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं। आप सहरखेज ( तड़के सो कर उठने वाले) हैं, ज़रा हमें भी सुबह जगा दिया कीजिए।’ विद्यार्थी का लाला जी से यह आग्रह किन आफतों को निमंत्रण देता है। यह विवरण पाठकों को लोट-पोट कर देता है।

पतरस परिस्थितियों व चरित्रों का यथार्थपरक सृजन करते हैं। उनके पात्र जीवंत प्रतीत होते हैं, जोकि पढ़ते हुए पाठक की स्मृतियों में स्थिर होते जाते हैं। लेकिन उनके पात्रों से पाठकों को नफरत नहीं होती है। क्योंकि वे व्यक्तियों का मज़ाक नहीं उड़ाते, बल्कि समूहों या सामाजिक वर्गों की अद्भुत परिस्थितियों को पहचान कर व्यंग्यात्मक रूप देते हैं। उनके निबंधों में ग़लतियाँ बना-बना कर हास्य उत्पन्न होता है। यह कला गहरी विश्लेषणात्मक क्षमता और सामाजिक चिंतन को दर्शाती है। उनका निबंध ‘कुत्ते’ में कुत्तों का जो विवरण उन्होंने दिया है, वह पाठकों को अपने अनुभवों से जोड़ते हुए हास्य का सृजन करता है। ‘मुरीदपुर का पीर’ में एक लेखक व वक्ता के महिमामंडन और उसके वक्तव्य की हास्यास्पद परिणति को अद्भुत ढ़ंग से चित्रित करता है।

पतरस के व्यंग्य सीधे तौर पर प्रहार करने की बजाय संवेदनशील ढ़ंग से हल्का-फुल्का हास्य पैदा करते हैं। उनके लेख सिर्फ़ हास्य-उत्पन्न करने का माध्यम नहीं होते, बल्कि उनमें पाठक अचानक उस हास्य के पीछे छिपी गंभीर वास्तविकता को भी महसूस करता है। यही उनकी लेखनी की वास्तविक ताकत है।

पुस्तक समीक्षा

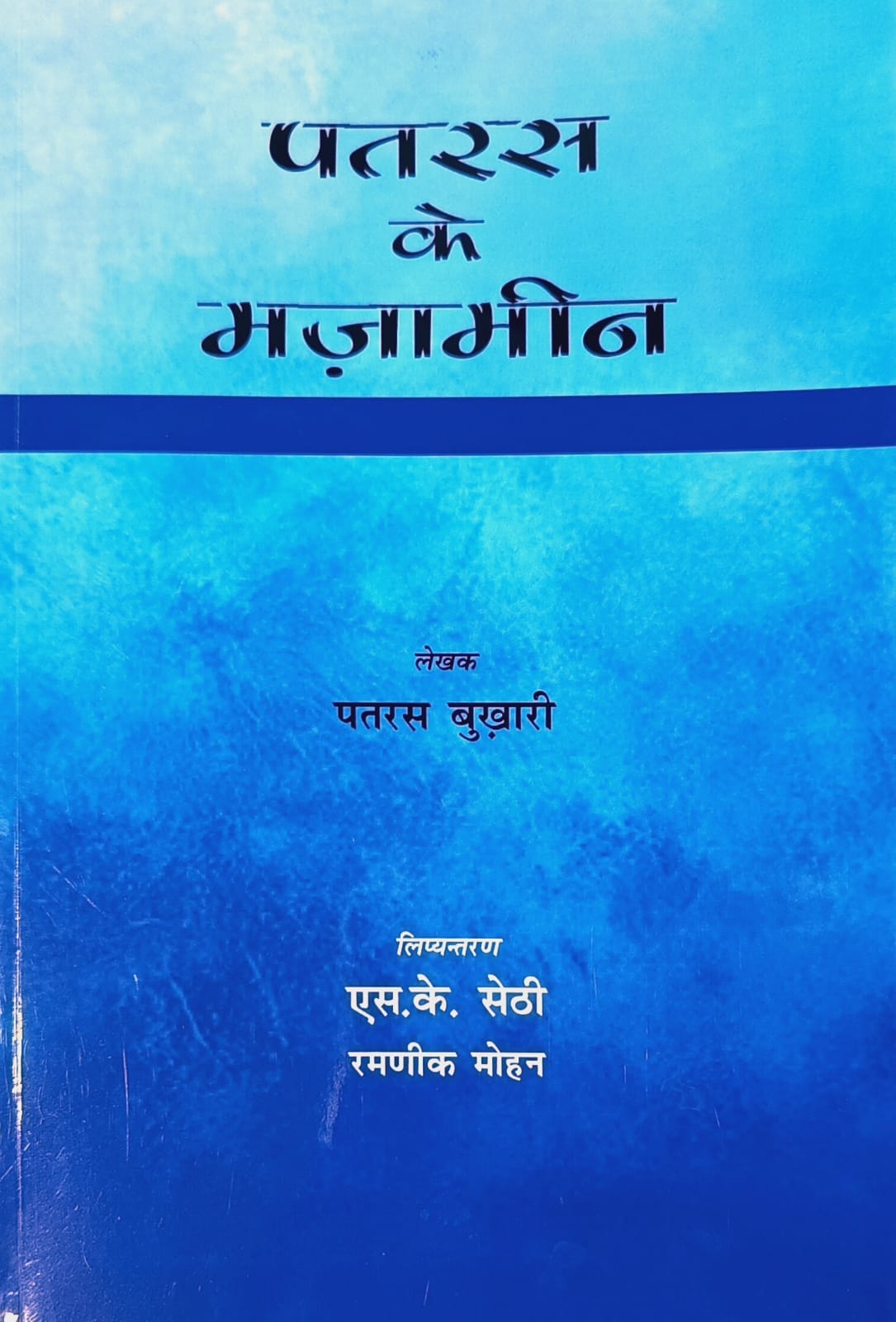

पुस्तक : पतरस के मज़ामीन

लेखक : पतरस बुख़ारी

लिप्यंतरण: एस.के. सेठी व रमणीक मोहन

प्रकाशन : सेठी परिवार की ओर से

पृष्ठ-139

अरुण कुमार कैहरबा

समीक्षक व हिन्दी प्राध्यापक

कई दिनों पहले डॉ रामनक मोहन जी ने ‘पतरस के मज़ामीन’ पुस्तक मेरे पास भी भेजी थी और मैंने उसको बड़े चाव से पढ़ते हुए हर्षवर्धन का मज़ा लिया है। लेकिन संयोग ऐसा बना की इस पर कुछ लिखने की मन:स्थिति बन नहीं पाई और यही असमंजस रहा की क्या लिखा जाए कैसे लिखा जाए और कहां भेजा जाए? अभी पिछले हफ्ते जब अरुण कहरवा जी ने एक टिप्पणी ‘जगमार्ग’ के संपादक को भेजी तो कवर पेज,भूमिका, विवरणिका, लेखक परिचय सहित 5-6 पेज की फोटोकॉपी करके मैंने भी संपादक जी को भेज दी थी। यह उनकी लगन और अरुण केहरवा के परिश्रम का नतीजा है कि यह पोस्ट आप सब पाठकों के सामने मौजूद है।