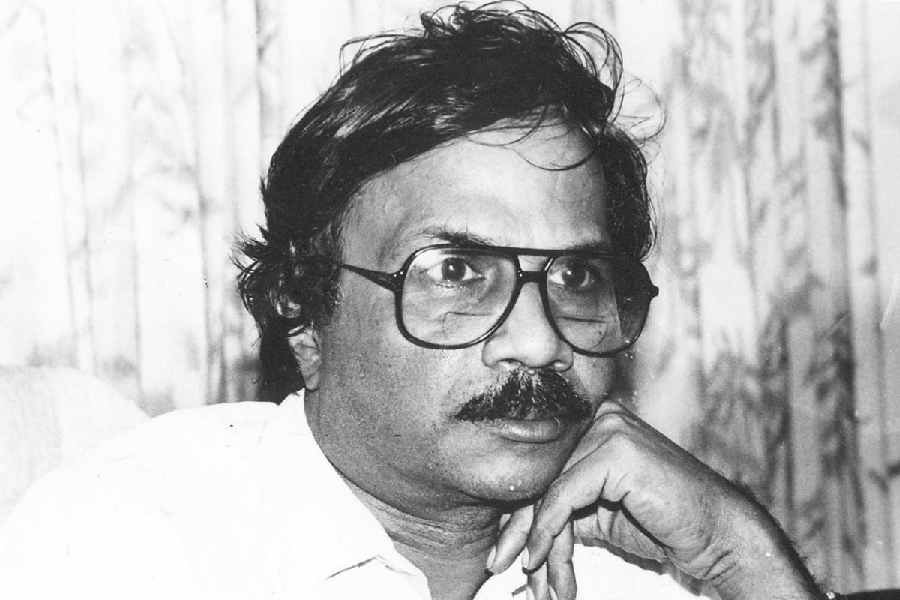

15 जुलाई 1933- 25 दिसंबर 2024

-

साहित्य, सिनेमा, पत्रकारिता या संस्था, जिसे छुआ सोना हो गया

एम.जी. राधाकृष्णन

मदथ थेक्केपाट्टू वासुदेवन नायर (1933-2024), अपने दोस्तों के लिए वासु और सभी के लिए एमटी, जिनका निधन इस क्रिसमस की रात को हुआ, मलयालम के मिडास थे। 20 साल की उम्र में, उनकी लघु कहानी ने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून और दो भारतीय समाचार पत्रों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। 25 साल की उम्र तक, उनके पहले महत्वपूर्ण उपन्यास, नालुकेट्टू (1958) ने उन्हें केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया, जो राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। उनकी सिनेमाई यात्रा मुरप्पेन्नु (1965) से शुरू हुई, जो उनकी कहानी और पटकथा पर आधारित थी और जिसने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। निर्मलयम (1973), एमटी की पहली निर्देशित फिल्म, वार्षिक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई।

एम.टी. ने सात राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए रिकॉर्ड चार बार पुरस्कार और 21 केरल राज्य फ़िल्म पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें 1995 में ज्ञानपीठ और एक दशक बाद पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपने जीवनकाल में एक किंवदंती के रूप में, एम.टी. शायद मलयालम के सबसे ज़्यादा अनुवादित लेखक थे।

चाहे वह साहित्य हो, सिनेमा हो, पत्रकारिता हो या संस्था निर्माण हो, उन्होंने जिस चीज को छुआ, वह सोना बन गई। आलोचकों की प्रशंसा और व्यावसायिक सफलता उनके लिए आसान लगती थी। प्रकाशक उनकी रचनाओं के लिए होड़ लगाते थे; लेखक मातृभूमि साप्ताहिक में प्रकाशित होने के लिए लालायित रहते थे, जिसका वे संपादन करते थे; निर्माता और निर्देशक उनकी पटकथाओं के लिए कतार में खड़े रहते थे; सुपरस्टार उनकी फिल्मों में भूमिका पाने के लिए होड़ लगाते थे; और राजनीतिक नेता उनसे जुड़ने के लिए लालायित रहते थे।

केरल की समृद्ध साहित्यिक परंपरा के किसी अन्य लेखक ने हर वर्ग के बीच इतनी पीढ़ियों पर ऐसा स्थायी जादू नहीं छोड़ा है। उनका गांव कुडल्लूर, उसकी पहाड़ी, थन्नीकुन्नू, उसकी नदी, नीला, कोडिक्कुनाथ मंदिर और उनके पात्रों के तरीके और शब्द मलयाली सामूहिक चेतना में अंकित हैं।

सात दशकों से ज़्यादा के अपने शानदार करियर में, एमटी की कलम ने नौ उपन्यास, सैकड़ों लघु कथाएँ और 54 पटकथाएँ लिखीं; उन्होंने सात फ़िल्में भी निर्देशित कीं। बहुमुखी प्रतिभा से पहचाने जाने वाले उनके काम मलयाली सामाजिक परिवेश और पहचान में गहराई से निहित रहे। पिछली सदी में मलयाली जीवन में आए व्यापक बदलावों का वर्णन करते हुए, उनके काम इन परिवर्तनकारी बदलावों के बीच फंसे व्यक्तियों के संघर्ष और आंतरिक उथल-पुथल में गहराई से उतरते हैं।

एम.टी. की नौ प्रतिष्ठित लघु कथाओं वाली एंथोलॉजी टेलीविजन सीरीज़ मनोरथंगल को पिछले अगस्त में ZEE5 पर उनके 90वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्ट्रीम किया गया था। एम.टी. की बेटी, शास्त्रीय नृत्यांगना अश्वथी नायर द्वारा क्यूरेट की गई और अभिनेता कमल हासन द्वारा प्रस्तुत इस सीरीज़ में ममूटी, मोहनलाल और फहाद फाज़िल जैसे कलाकार शामिल थे।

कुछ साल पहले, एमटी ने अपनी लघु कहानी, शेरलॉक के साथ सबको चौंका दिया, जो उनके परिचित समय, स्थान और यथार्थवादी शैली से परे थी। एक समकालीन उत्कृष्ट कृति, इसने उल्लेखनीय शिल्प कौशल के माध्यम से पहचान संकट और शहरी अलगाव के विषयों की खोज की। बचपन से ही एक उत्साही पाठक, एमटी हमेशा विश्व साहित्य और सिनेमा में नवीनतम से अवगत रहते थे।

उन्हें लैटिन अमेरिकी लेखक गेब्रियल गार्सिया मार्केज़ को नोबेल पुरस्कार जीतने से बहुत पहले मलयाली पाठकों से परिचित कराने का श्रेय दिया जाता है। फिर भी एमटी के प्रदर्शनों की सूची में मुख्य रूप से उनके गांव और उसके आम लोग रहते थे, जिनमें अनाथ और बहिष्कृत लोग भी शामिल थे। उन्होंने एक बार लिखा था, “अज्ञात चमत्कारों को छुपाने वाले महान महासागरों से ज़्यादा, मैं अपनी जानी-पहचानी नीला से प्यार करता हूँ।”

निर्मलयम 1970 के दशक में मलयालम न्यू वेव सिनेमा की आधारशिला के रूप में उभरा, अदूर गोपालकृष्णन की स्वयंवरम और अरविंदन की उत्तरायणम के साथ। जबकि एमटी की पटकथाओं पर आधारित कई फ़िल्मों ने कला और वाणिज्य के बीच की रेखा को पार किया, निर्मलयम शुद्ध और सामाजिक रूप से जागरूक कला के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण बन गया।

यह फिल्म एक युवा मंदिर पुजारी के व्यक्तिगत संघर्षों को मार्मिक ढंग से उजागर करती है, जो स्वतंत्रता के बाद के भारत में व्याप्त गरीबी और व्यापक बेरोजगारी की एक स्पष्ट खोज है। यह सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों के तहत लंबे समय से चले आ रहे मूल्यों और आदर्शों के विघटन को उजागर करती है, तथा देश के खंडित नैतिक ताने-बाने पर तीखी टिप्पणी करती है।

एमटी के व्यापक रचनात्मक आउटपुट का अधिकांश हिस्सा, चाहे वह फिक्शन में हो या सिनेमा में, एक आवर्ती पुरुष नायक के इर्द-गिर्द घूमता है – एक बाहरी व्यक्ति जिसे अक्सर समाज द्वारा गलत समझा जाता है और अपमानित किया जाता है, जिसमें उसके अपने लोग भी शामिल हैं, या जिसे उस महिला ने धोखा दिया है जिसे वह बहुत प्यार करता था। यह चरित्र अक्सर एमटी की पृष्ठभूमि को दर्शाता है: एक उच्च-जाति (नायर) पुरुष, जो सामंती और मातृसत्तात्मक व्यवस्था के पतन से गरीब और आघातग्रस्त है। यह आदर्श चरित्र, जो उनके काम का केंद्र है, उनके यथार्थवादी उपन्यासों – नालुकेट्टू (द लिगेसी, 1958), असुरविथु (डेमन सीड, 1962), कालम (टाइम, 1969) से आगे बढ़कर महाभारत जैसे महाकाव्यों – रंदामूझम (सेकंड टर्न, 1984) और लोकगीतों (ओरु वडक्कन वीरगाथा, 1989) के उनके पुनर्कथन तक फैला हुआ है।

आलोचकों ने इस रूपक की विभिन्न तरीकों से व्याख्या की है। कुछ लोगों के लिए, यह एक बीते हुए संसार के लिए एक उदासीन विलाप था, जो त्रुटिपूर्ण होते हुए भी परिचित था। कुछ अन्य लोगों ने एमटी के कार्यों में महिलाओं द्वारा अपनी स्वायत्तता का दावा करने के प्रति पितृसत्तात्मक, आत्म-दया से प्रेरित भय पाया। उनका काव्यात्मक रूप से उत्कृष्ट मंजू (मिस्ट, 1964) उनका एकमात्र महिला-केंद्रित उपन्यास है और यह केरल के बाहर बर्फ से ढके नैनीताल में स्थापित पहला उपन्यास है।

अपनी पंथीय स्थिति के बावजूद, एमटी एकाकी और संयमित रहे, अपने नायकों के गुणों को दर्शाते हुए – एक ऐसा व्यवहार जो उन्होंने अपने परेशान बचपन के कारण बताया। अपने करीबी लोगों के अलावा, वह शायद ही कभी मुस्कुराते थे और अक्सर बातचीत में शामिल होना चुनौतीपूर्ण होता था। केरल में, जहाँ राजनीति और संस्कृति अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं और सांस्कृतिक नेता खुले तौर पर वैचारिक शिविरों के साथ जुड़ते हैं, एमटी अलग खड़े रहे, राजनीतिक विवादों से जानबूझकर दूरी बनाए रखी।

उन्होंने राजनीतिक या सामाजिक कारणों से ज्ञापन या सार्वजनिक घोषणाओं पर हस्ताक्षर करने से परहेज किया, एक ऐसा विकल्प जिसकी अक्सर आलोचना की जाती थी जिसे कुछ लोग तटस्थ रहने या शक्तिशाली को चुनौती देने में अनिच्छा के रूप में देखते थे। हालांकि, एमटी ने इस तरह की आलोचना को खारिज कर दिया, और प्रसिद्ध रूप से कहा, “मैं किसी भी खेमे के साथ जुड़ने से ज्यादा अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता हूं।”

हालांकि वे दलीय राजनीति से दूर रहे, लेकिन एमटी हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर बात करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने बढ़ती धार्मिक असहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता के लिए चुनौतियों, पर्यावरण क्षरण, अधिनायकवाद और विमुद्रीकरण जैसी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। निर्मलयम में प्रतिष्ठित अंतिम दृश्य, जिसमें एक मंदिर का दैवज्ञ, अपनी त्रासदियों से तबाह होकर, उस देवी की मूर्ति पर थूकता है जिसकी वह कभी पूजा करता था, पर व्यापक रूप से बहस हुई है। एमटी ने अक्सर टिप्पणी की कि आज के असहिष्णुता के माहौल में ऐसा शक्तिशाली और उत्तेजक दृश्य बनाना लगभग असंभव होगा।

उनका अंतिम राजनीतिक वक्तव्य पिछले जनवरी में एक सार्वजनिक बैठक में आया था, जिसमें मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद थे, जहाँ उन्होंने वामपंथियों की ओर से बढ़ती असहिष्णुता की ओर भी इशारा किया और दिवंगत कम्युनिस्ट दिग्गज ई.एम.एस. नंबूदरीपाद जैसे दूरदर्शी नेताओं के विलुप्त होने पर दुख जताया। उनके कुछ लेकिन दृढ़ शब्दों ने एक स्थायी प्रभाव छोड़ा, जैसा कि उनकी मृत्यु के बाद भी स्पष्ट है। उनके निधन के बाद शोक की लहर के बावजूद, मुट्ठी भर हिंदू और इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनकी विरासत को कलंकित करने में संकोच नहीं किया।

एमटी ने कला के उद्देश्य के बारे में सरलीकृत द्विआधारी विचारों को खारिज कर दिया – चाहे उसे सामाजिक प्रगति की सेवा करनी चाहिए या अपने लिए अस्तित्व में रहना चाहिए। इसके बजाय, उनके कामों में गरिमा, विविधता और लोकतंत्र के लिए गहरी चिंता झलकती है। ज्ञानपीठ जीतने के बाद, इस लेखक के साथ एक साक्षात्कार में, उस्ताद ने कहा, “मैं हमारे समय की समस्याओं के प्रति सचेत हूं। अपने लेखन के माध्यम से, मैं समाज, हमारे समय, ईश्वर और खुद से सवाल करता हूं।” जब उनसे उनके राजनीतिक रुख के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने संक्षेप में जवाब दिया, “मैं एक मानवतावादी हूं,” क्षणभंगुर विचारधाराओं पर सार्वभौमिक मूल्यों के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। द टेलीग्राफ से साभार

तिरुवनंतपुरम स्थित पत्रकार एम.जी. राधाकृष्णन ने विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है