अनियंत्रित विश्व में भारत की स्थिति

एम.के. नारायणन

फॉरेन एयर्स में “भारत की महाशक्ति होने की भ्रांतियाँ – नई दिल्ली की भव्य रणनीति उसकी महान महत्वाकांक्षाओं को कैसे विफल करती है” (जुलाई/अगस्त 2025) शीर्षक से प्रकाशित एक लेख, आम लोगों के बीच हलचल मचा रहा है। लेख का मुख्य बिंदु यह है कि भारत को अपनी महानता और महाशक्ति बनने का ‘भ्रम’ था, और इसमें कोई ठोस आधार नहीं था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेख में भारत के बारे में अपमानजनक बातें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है कि जहाँ तक महाशक्ति बनने की होड़ का सवाल है, चीन और अमेरिका के बीच भारत कहीं नहीं ठहरता।

अप्रत्याशित रूप से, इसने ऐसे समय में हलचल मचा दी है जब भारत यह मानने लगा था कि वह ‘मध्यम आय के जाल’ से बाहर निकलने और एक बड़ी शक्ति की श्रेणी में उभरने के कगार पर है। कुछ लोग इसे भ्रम कह सकते हैं, लेकिन भारत का अपने भविष्य के प्रति यह विश्वास नया नहीं है और इसकी नींव मज़बूत है। लेखक का यह मानना कि भारत और चीन एक संघर्ष के कगार पर हैं, और चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता की आवश्यकता होगी, गलत हो सकता है

भारत और चीन दोनों ही सभ्यतागत शक्तियाँ हैं, हालाँकि उन्होंने प्रगति के लिए अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं। हालाँकि, दोनों देशों के बीच कुछ सीमा संबंधी मुद्दे मौजूद होने के बावजूद, दोनों में से कोई भी देश संघर्ष के दौर के लिए तैयार नहीं है। हालाँकि, 1962 और 1971 के भारत के अनुभव को देखते हुए, जब अमेरिका ने अमेरिकी समर्थन को लेकर भारत के मन में किसी भी तरह के संदेह को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, भारत भविष्य में किसी भी संघर्ष में उसकी मदद की उम्मीद नहीं कर रहा है।

इस लेख का सार यही है कि अमेरिका इस समय यह सोच रहा है कि वह भारत को अपनी इच्छा के अनुरूप चलने के लिए मजबूर करने हेतु ‘तारी युद्ध’ का बड़ा हथियार चला सकता है। हालाँकि, यह बात समझ से परे है कि डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका इस तथ्य को समझ नहीं पा रहा है कि पूर्व की अधिक उन्नत सभ्यताएँ, जैसे भारत और चीन, इस समय युद्ध या संघर्ष के बारे में नहीं सोच रही हैं।

हाल की घटनाएं और तियानजिन में हुई बैठकें इसकी पुष्टि करती हैं, तथा यह भी दर्शाती हैं कि भारत और चीन, रूस के साथ मिलकर, वर्तमान विश्व व्यवस्था को बाधित करने के इच्छुक लोगों के विरुद्ध एक मजबूत मोर्चा बनाते हैं – कम से कम जहां तक एशिया का संबंध है।

भारत की कहानी पर एक करीबी नज़र फिर भी, यह विश्लेषण करने लायक हो सकता है कि क्या भारत की बड़ी शक्ति बनने की महत्वाकांक्षाएं वास्तव में वास्तविकता से मेल नहीं खाती हैं। साथ ही, क्या भारत का यह मानना गलत है कि महाशक्ति का दर्जा हासिल करना उसकी पहुँच में है।

आलोचकों द्वारा की गई पहली गलती यह है कि भारत ने कभी यह दावा नहीं किया कि वह निकट भविष्य में चीन से आगे निकलने वाला है। या यह कि वह अमेरिका के करीब पहुंच गया है। भारत पर सबसे बुरा आरोप यह लगाया जा सकता है कि उसने यह मानना शुरू कर दिया है कि वह वास्तव में उन देशों के समूह से काफी आगे निकल गया है जिन्होंने समान उम्मीदें लेकर शुरुआत की थी, और भारत ‘मध्यम आय के जाल’ पर काबू पाने में सफल रहा है – अपने मुख्य उद्देश्य के करीब पहुंचकर।

लेख के लेखक द्वारा अपनाया गया उपहासपूर्ण लहजा भारत के प्रगति के दावों पर आक्रोश का एक तत्व प्रतीत होता है। हालाँकि, भारत की विकास गाथा के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और उससे भी ज़्यादा, जिस तरह से यह हासिल हुआ है, वह चीन जैसे देशों के बिल्कुल विपरीत है।

अमेरिकियों को इतिहास न पढ़ने या न समझने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह उनके डीएनए में नहीं है। लेकिन भारत का एक ‘अकालग्रस्त’ राष्ट्र से हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्न निर्यातक बनने तक का अद्भुत परिवर्तन, शायद आधुनिक या प्राचीन काल के इतिहास में भी बेजोड़ है।

स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में सैन्य शक्ति संचय के बजाय आर्थिक प्रगति भारत के अस्तित्व की अनिवार्य शर्त थी, और इसने भविष्य की प्रगति की रीढ़ प्रदान की। बंदूक से पहले मक्खन, यही आदर्श वाक्य था।

फिर भी, और इस पूरी अवधि में, भारत ने एक हद तक नैतिक अधिकार का प्रयोग किया है—जिसका प्रयोग अमेरिका समेत अधिकांश देशों ने शायद ही कभी किया हो—और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक संतुलनकारी कारक के रूप में उभरा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति में इसकी बराबरी शायद ही कोई कर पाया हो।

यह भारत ही था जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए दर्शन, अर्थात् गुटनिरपेक्षता की अवधारणा, को उस समय गढ़ा और प्रचारित किया जब दुनिया दो प्रतिद्वंद्वी और परस्पर विरोधी रूढ़िवादियों में बँटी हुई थी; इसने 1945 के बाद उन नए राष्ट्रों की पहचान और आशाओं की रक्षा करने में मदद की, जो क्रमशः अमेरिका और रूस के नेतृत्व वाले दो प्रतिद्वंद्वी गुटों में से किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहते थे। उस समय के संघर्षों (जैसे 1950 के दशक में कोरियाई युद्ध) में भारत अक्सर मध्यस्थ की भूमिका निभाता था, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली।

पश्चिम की नज़र में

1970 के दशक में अमेरिका-चीन ‘भाईचारा’ – जो तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कूटनीति और चीन के देंग शियाओपिंग के साथ उनकी दोस्ती के माध्यम से हासिल हुआ – जिसने बाजार के रूप में चीन की क्षमता के प्रति अमेरिका और पश्चिम के दृष्टिकोण को बदल दिया, इसका पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका की नजरों में भारत के महत्व को कम करने वाला प्रभाव पड़ा। इसके साथ ही, रूस के साथ भारत की घनिष्ठ मित्रता एक अड़चन साबित हुई, जो 1971 की भारत-सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के साथ और मजबूत हो गई। पोखरण रेगिस्तान में 1974 के परमाणु परीक्षण – ‘बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं’ – ने इस स्थिति को और बढ़ा दिया।

विदेश मंत्रालय के लेख का दबंग लहजा भारत की हर तरह के विरोधाभासों को संभालने की क्षमता की समझ की कमी को दर्शाता है। सदी की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ है, और 2008 में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते के बाद ये अपने चरम पर पहुँच गए। लेकिन यह तब हुआ जब भारत-अमेरिका संबंध अभी भी गर्मजोशी से भरे नहीं थे। कई परेशान करने वाली बातें अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात है अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत की रूसी हथियारों और हाल ही में रूसी तेल पर निर्भरता।

यह तब है जब भारत ने क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, अमेरिका) में शामिल होकर इसकी भरपाई कर ली है। विरोधाभासों को संभालना इस देश की उन प्रमुख खूबियों में से एक है जो उसे अपने सभ्यतागत अतीत से मिली हैं, जिसे पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका जैसे सुदूर पश्चिम के देश, बहुत कम समझते हैं। इसलिए, अमेरिका के दिग्गज यह समझ नहीं पा रहे हैं कि सीमा विवाद में उलझे होने के बावजूद भारत और चीन कैसे दोस्त भी हो सकते हैं, जैसा कि हाल ही में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में देखने को मिला। पश्चिम के लिए इससे भी ज़्यादा भ्रामक चीन, भारत और रूस के बीच ‘सौहार्दपूर्ण समझौता’ है, जैसा कि इस अवसर पर प्रदर्शित हुआ।

तकनीकी श्रेष्ठता ही प्रेरक है

हालाँकि, वास्तव में भ्रम की स्थिति यह है कि पश्चिम आज विश्व जगत में वास्तविक गति को पहचानने में विफल रहा है, जो ‘मन के साम्राज्यों’ से उपजी है। इस लिहाज से, आज अमेरिका के पास निपटने के लिए बहुत कम पत्ते हैं। यह ‘साइबरनेटेड पीढ़ी’ का युग है और आज चीन, भारत, जापान और वियतनाम जैसे विकसित सभ्यता वाले देश डिजिटल किले को भेद रहे हैं।

डेटा संग्रहण आज मुख्य हथियार बन गया है — और यह ‘लेज़र हथियारों’ के इस्तेमाल से बिल्कुल अलग है। तकनीकी श्रेष्ठता नए डिजिटल उपनिवेशों का निर्माण कर रही है, और अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी तक, भारत जैसे देशों पर मामूली बढ़त का दावा कर सकता है। इस बीच, इस क्षेत्र में भारत की अंतर्निहित क्षमता मज़बूत और स्थिर वृद्धि दर्शाती है। इसलिए, विदेशी हवाई लेख के लेखक जैसे लोग, जो भारत की ताकत पर नज़र रखते हैं, उन्हें शायद बाद में पछताना पड़ेगा।

भारत पर पत्थर फेंकने के बजाय, अमेरिका और पश्चिमी देशों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या महत्वपूर्ण तकनीकों में उनकी वर्तमान बढ़त जल्द ही भ्रामक साबित हो सकती है। जैसे-जैसे तकनीक के ‘विशेषज्ञों’ की एक नई लहर अतीत के किलों को ध्वस्त कर एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत करेगी, यह एक वास्तविक संभावना है। पश्चिम को यह भी समझना चाहिए कि आज सिलिकॉन वैली पर हावी ‘शेरपा’ मुख्यतः भारतीय और एशियाई मूल के हैं।

इस प्रकार, आज अमेरिका की बढ़त, ज़्यादा से ज़्यादा, क्षणिक है। भारत, अपनी ओर से, भविष्य की तकनीकों के मामले में इसी विश्वास की छलांग पर दांव लगा रहा है, और पश्चिमी देशों के लिए बेहतर होगा कि वे अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद मांगने वाले देशों की घिसी-पिटी बातों पर निर्भर रहने के बजाय, उन्हें समझें। अमेरिका का सूरज शायद अस्त हो जाए, और उसे अंदाज़ा होने से बहुत पहले, जबकि भारत, जो एक प्राचीन सभ्यता के गुणों में डूबा हुआ है और सदियों के सभ्यतागत अस्तित्व से प्राप्त ज्ञान पर आधारित है, अपनी स्थिति मज़बूत कर रहा है। आज अस्पष्ट चिंताओं में उलझने के बजाय बेहतर स्थिति बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। द हिंदू से साभार

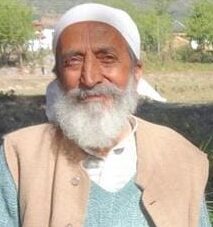

एम.के. नारायणन इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल हैं।