पुस्तक समीक्षा

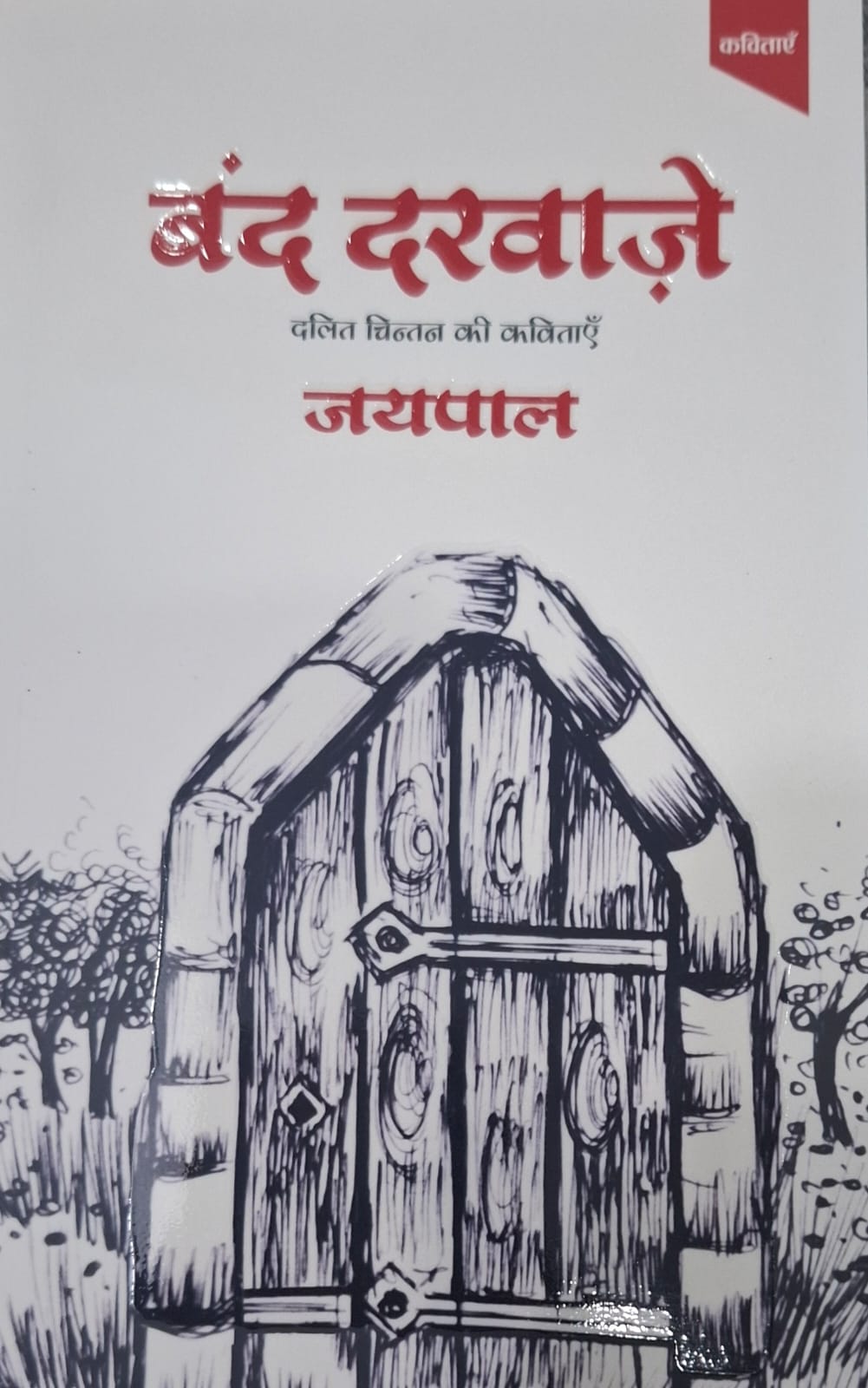

जयपाल के काव्य-संग्रह “बंद दरवाजे” का समग्र विश्लेषण

एस.पी.सिंह

जयपाल की कविताएँ केवल साहित्य नहीं, बल्कि भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक यथार्थ का जीवित दस्तावेज़ हैं। उनका काव्य दलित जीवन, सामाजिक भेदभाव, जातिवाद, धर्मसत्ता और सत्ता की पाखंडता का वास्तविक अनुभव प्रस्तुत करता है। “बंद_दरवाजे” नामक यह काव्य संग्रह उस दुनिया की गहन पड़ताल है जहाँ समाज ने जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर मानवता को बाँट रखा है। इस समीक्षा में कवि की दृष्टि, भाषा, शैली, विषय, दार्शनिक दृष्टि और सामाजिक प्रासंगिकता का क्रमवार और निरंतर विश्लेषण किया गया है।

जयपाल का दृष्टिकोण अनुभवजन्य है। वह केवल सामाजिक यथार्थ का दर्शक नहीं, बल्कि उसमें जीने वाला कवि है। उसकी कविताएँ तीन स्तरों पर काम करती हैं – सामाजिक, दार्शनिक और मानवीय। सामाजिक दृष्टि से वह जातिवाद, धर्मसत्ता और असमानता की आलोचना करता है। दार्शनिक दृष्टि से वह ईश्वर, मानव और समानता के प्रश्न उठाता है। मानवीय दृष्टि से उसकी कविताएँ जीवन, प्रेम और अस्तित्व का सम्मान करती हैं। इस कारण उसकी कविताएँ प्रचार नहीं, प्रकाश हैं। वह चिल्लाता नहीं, सवाल करता है।

भाषा की दृष्टि से जयपाल की कविताएँ सरल और सहज हैं। वह कठिन शब्दों या अलंकारों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि सादगी की गहराई में शक्ति रखता है। इसमें पूरी सभ्यता और सामाजिक यथार्थ की टिप्पणी निहित है। उसकी शैली कथात्मक, संवादात्मक और प्रतीकात्मक है। वह कविता नहीं लिखता, बल्कि कथन को कविता बनाता है।

संग्रह में विभिन्न विषय प्रमुखता से उभरते हैं। “एक झूठी पत्तल” और “पूछताछ” जैसी कविताएँ जाति और असमानता पर केंद्रित हैं, जहाँ कवि जाति व्यवस्था को मानसिक रोग के रूप में प्रस्तुत करता है। “पवित्र–अपवित्र” में धार्मिक और सामाजिक पवित्रता का व्यंग्य है। यहाँ कवि ईश्वर या देवी-देवता पर नहीं, बल्कि उनकी सामाजिक व्याख्या पर प्रहार करता है। “साफ-सफाई करते हुए” और “मैं जीना चाहती हूं” में स्त्री और दलित चेतना का संगम है, जहाँ दोहरी दासता और पीड़ा स्पष्ट रूप से सामने आती है। “जग्गु सरपंच”, “फूलों का टोकरा” और “दलितों के घर खाना” में राजनीतिक सत्ता की पाखंडता और वोट राजनीति पर करारा व्यंग्य है। “अंतिम सवाल”, “शूद्र” और “ढक्कन” जैसी कविताओं में सृष्टि, धर्म और मानवता को मानवीय कसौटी पर कसने का प्रयास किया गया है।

दार्शनिक दृष्टि से जयपाल का काव्य आंबेडकर और कबीर की परंपरा का आधुनिक रूप है। कबीर की तरह वह कहता है कि धर्म अगर इंसान को बाँटे तो वह धर्म नहीं। आंबेडकर की तरह वह चेतावनी देता है कि समानता के बिना स्वतंत्रता केवल छल है। उसका दर्शन मानववाद पर आधारित है, जहाँ ईश्वर नहीं, मनुष्य ही केंद्र है। जब वह पूछता है, “क्या भगवान भी मनुष्य बनना चाहता है कभी?” तो यह प्रश्न केवल ईश्वर के लिए नहीं, बल्कि उस संपूर्ण व्यवस्था के लिए है जिसने मानवता को भुला दिया। यह एक दार्शनिक क्रांति है, जिसमें धर्म की ऊँचाई मानवता के दृष्टिकोण में खड़ी हो जाती है।

जयपाल का व्यंग्य गहरा और शालीन है। वह किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बनाता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर प्रहार करता है। वह हँसी नहीं उड़ाता, बल्कि सवाल उठाता है। “राम ने भीलनी के घर जाकर बेर खाए थे, और बाद में शंबूक ऋषि का सिर काट दिया था” जैसी पंक्तियाँ धार्मिक आख्यान पर व्यंग्य और सामाजिक विवेक का प्रयोग हैं। कवि धर्म और भेदभाव के संबंध को स्पष्ट करता है।

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से जयपाल की कविताएँ लोकभाषा में लिखी गई हैं। ये भाषा साधारण है, पर भावनाओं और विचार की गहराई में अत्यंत प्रभावशाली है। उनकी कविताएँ किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी के भीतर मानवता और विवेक के लिए हैं।

कवि ने अपनी रचनाओं के साथ पूर्ण न्याय किया है। उसने न भावना को दबाया, न विचार को। हर कविता अपने उद्देश्य और अर्थ के प्रति ईमानदार है। क्रोध को वह तर्क में बदल देता है। उसकी हर कविता समाज की नब्ज़ पर रखा गया सर्जिकल प्रहार है।

जहाँ तक सीमाओं का प्रश्न है, कभी-कभी भाव-आवेश भाषा पर भारी पड़ता है। कुछ कविताएँ अत्यधिक सीधी हो जाती हैं, प्रतीकात्मकता कम दिखाई देती है। दलित पीड़ा का स्वर कुछ जगहों पर पुनरावृत्त प्रतीत होता है। पर ये खामियाँ ईमानदार काव्य की स्वाभाविक थकान हैं, कमजोरी नहीं।

संग्रह का सामाजिक और शिक्षाप्रद महत्व अत्यधिक है। इन्हें स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहिए। बच्चों को यह सिखाने के लिए कि भेदभाव नैतिक रूप से खोखला है, और विश्वविद्यालय में दलित साहित्य, समाजशास्त्र और मानवाधिकार अध्ययन के लिए। समाज में यह कविता समझ और संवाद दोनों के लिए आवश्यक है। यह साहित्य केवल पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए लिखा गया है।

कुल मूल्यांकन में जयपाल की विचार शक्ति अत्यंत सशक्त और तर्कसंगत है। भावनात्मक गहराई प्रामाणिक है। भाषा सरल, व्यंग्यात्मक और प्रभावशाली है। समाज पर उसका प्रभाव विचारोत्तेजक और परिवर्तनकारी है। कविता का उद्देश्य मनुष्य को केंद्र में रखना है और इस कसौटी पर कवि पूरी तरह खरा उतरता है।

पुस्तक-बंद दरवाजे (कविता-संग्रह)

कीमत-150/- पेपर-बैक

लेखक- जयपाल

प्रकाशक- यूनिक पब्लिशर्स-कुरुक्षेत्र

समीक्षक- एस.पी.सिंह