एक अकादमिक तन्क़ीदी मज़मून

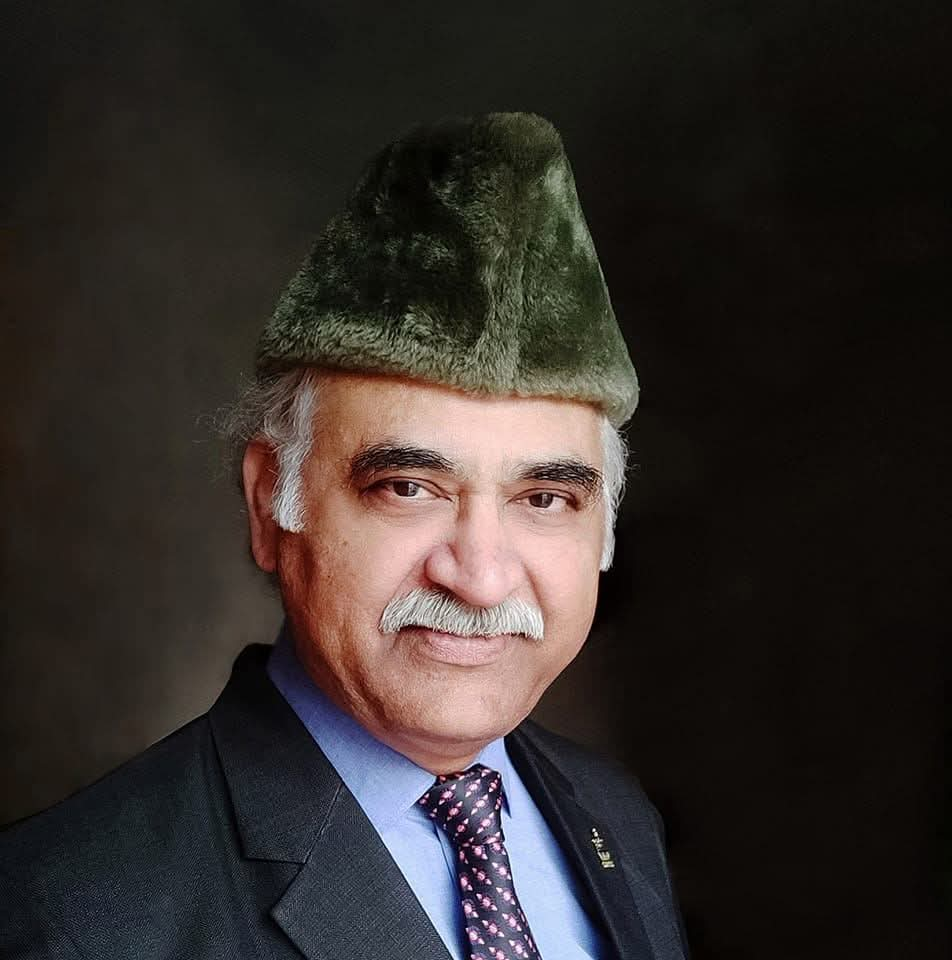

नफ़स अम्बालवी की ग़ज़ल पर एक टिप्पणी

एस.पी. सिंह

प्रस्तावना

नफ़स अम्बालवी की यह ग़ज़ल आज के दौर की ग़ज़ल-रिवायत में एक ताज़गी भरा इज़ाफ़ा है। इसमें हसद, तन्हाई, सफ़र, रेगज़ार और उफ़क़ जैसे गहरे फ़ारसी-अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल इस तरह से हुआ है कि हर शे’र एक जुदा क़िस्म की ताबीर बन जाता है। यह ग़ज़ल महज़ अल्फ़ाज़ का खेल नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है, जिसमें दर्द भी है, तल्ख़ी भी, और सब्र का पैग़ाम भी।

मतला और मक़ता का तअल्लुक़

मतला “हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं…” पूरी ग़ज़ल का मिज़ाज तय कर देता है। यहाँ शायर हसद को सिर्फ़ इंसानी कमजोरी नहीं बल्कि एक सामाजिक ज़हर करार देता है।

मक़ता “ये मैक़दा है यहाँ लग़ज़िशें न देख ‘नफ़स’…” में शायर अपने तख़ल्लुस के ज़रिये क़ारी को एक रूहानी सबक़ देता है — गिरावट इंसान की फ़ितरत है, मगर संभलना उसकी ज़िम्मेदारी है।

बहर, क़ाफ़िया और रदीफ़

इस ग़ज़ल की बहर बह्र-ए-हज़ज मुसम्मन महज़ूफ़ से मिलती-जुलती है, जो नरम लय और मुसल्सल रवानी पैदा करती है। रदीफ़ “लगते हैं” ग़ज़ल के हर शे’र को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है और क़ाफ़िया “जलने, बदलने, खलने, निकलने, चलने, निगलने, संभलने” ग़ज़ल में एक संगीतमय गूंज छोड़ जाते हैं।

शेर-दर-शेर तशरीह

“हसद की आग में जब लोग जलने लगते हैं

तो जान-बूझ के रस्ता बदलने लगते हैं”

यहाँ शायर ने हसद को आग से तश्बीह दी है। जब दिल में ईर्ष्या का शोला भड़कता है, इंसान दूरी बना लेता है। यह महज़ जिस्मानी दूरी नहीं, बल्कि जज़्बाती फ़ासला है।

“अजीब रस्म है रहते हैं हम जिन आँखों में

फिर एक दिन उन्हीं आँखों में खलने लगते हैं”

यह शेर रिश्तों की नज़ाकत का बयान है। मोहब्बत की आँखें एक दिन शिकायत की आँखें बन जाती हैं।

“अब ऐसे लोगों से क्या गुफ़्तगू करें आख़िर

जो बात-बात में लहजा बदलने लगते हैं”

शायर लहजे की तल्ख़ी को रिश्तों के टूटने की पहली निशानी मानता है।

“बहुत सुकून भी मिलता है पहली बारिश में

हाँ च्यूंटियों के मगर पर निकलने लगते हैं”

यह शेर राहत और बेचैनी के दोहरे रूप को बयान करता है। बारिश का सुकून नई परेशनियां भी ला देता है।

“मैं मुद्दतों से कड़ी धूप के सफ़र में हूँ

कभी-कभी तो मेरे पाँव जलने लगते हैं”

यहाँ सफ़र महज़ जिस्मानी नहीं, बल्कि रूहानी है। पाँव का जलना संघर्ष का प्रतीक है।

“ये रेगज़ार ये तन्हाइयाँ ये ख़ामोशी

जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ चलने लगते हैं”

तन्हाई, रेगज़ार और ख़ामोशी यहाँ एक चरित्र बन जाते हैं, जो हर जगह शायर का पीछा करते हैं।

“उफ़क़ पे जब भी किसी दिन का क़त्ल होता है

अँधेरे शाम का सूरज निगलने लगते हैं”

यह शेर ग़ज़ल का सबसे रूपकात्मक और गूढ़ शेर है। दिन का क़त्ल होना उम्मीद के मरने का बयान है और शाम का सूरज निगलना अंधकार के हावी हो जाने का प्रतीक है।

“ये मैक़दा है यहाँ लग़ज़िशें न देख ‘नफ़स’

यहाँ तो रिंद भी पीकर संभलने लगते हैं”

ग़ज़ल का फ़लसफ़ाना क्लाइमेक्स। ज़िंदगी को मैक़दा कहा गया है — जहां लग़ज़िशें होती हैं, लेकिन हर रिंद एक दिन संभल जाता है।

मीर, ग़ालिब और फ़ैज़ से राब्ता

इस ग़ज़ल में मीर की उदासी की झलक है, ग़ालिब की रूपकात्मक ऊँचाई है और फ़ैज़ की तल्ख़ी है।

मीर कहते हैं —

“मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता” —

नफ़स का दर्द भी इसी तरह का है, मगर उसका अंदाज़ ज़्यादा फ़लसफ़ियाना है।

ग़ालिब का “हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी…” वाली बेचैनी इस ग़ज़ल में मौजूद है, मगर नफ़स उसे सामाजिक यथार्थ से जोड़ देता है।

सकारात्मक आलोचना

कहीं-कहीं ग़ज़ल का तख़य्युल इतना गहरा हो जाता है कि साधारण क़ारी के लिए उसकी ताबीर मुश्किल हो सकती है। “अंधेरे शाम का सूरज निगलने लगते हैं” जैसे शेर बेहतरीन हैं लेकिन पहली नज़र में जटिल। अगर शायर ने यहाँ थोड़ा सादा रूपक रखा होता तो ग़ज़ल और भी व्यापक हो सकती थी। फिर भी, यही इस ग़ज़ल का असली सौंदर्य है कि वह क़ारी को ठहर कर सोचने पर मजबूर करती है।

निष्कर्ष

नफ़स अम्बालवी की यह ग़ज़ल दर्द, हसद, तन्हाई और सफ़र का मुकम्मल बयान है। यह ग़ज़ल हमें यह याद दिलाती है कि गिरना इंसान की फ़ितरत है लेकिन संभलना उसकी ज़िम्मेदारी है। यह ग़ज़ल समकालीन उर्दू शायरी में एक अहम मुकाम की हक़दार है।