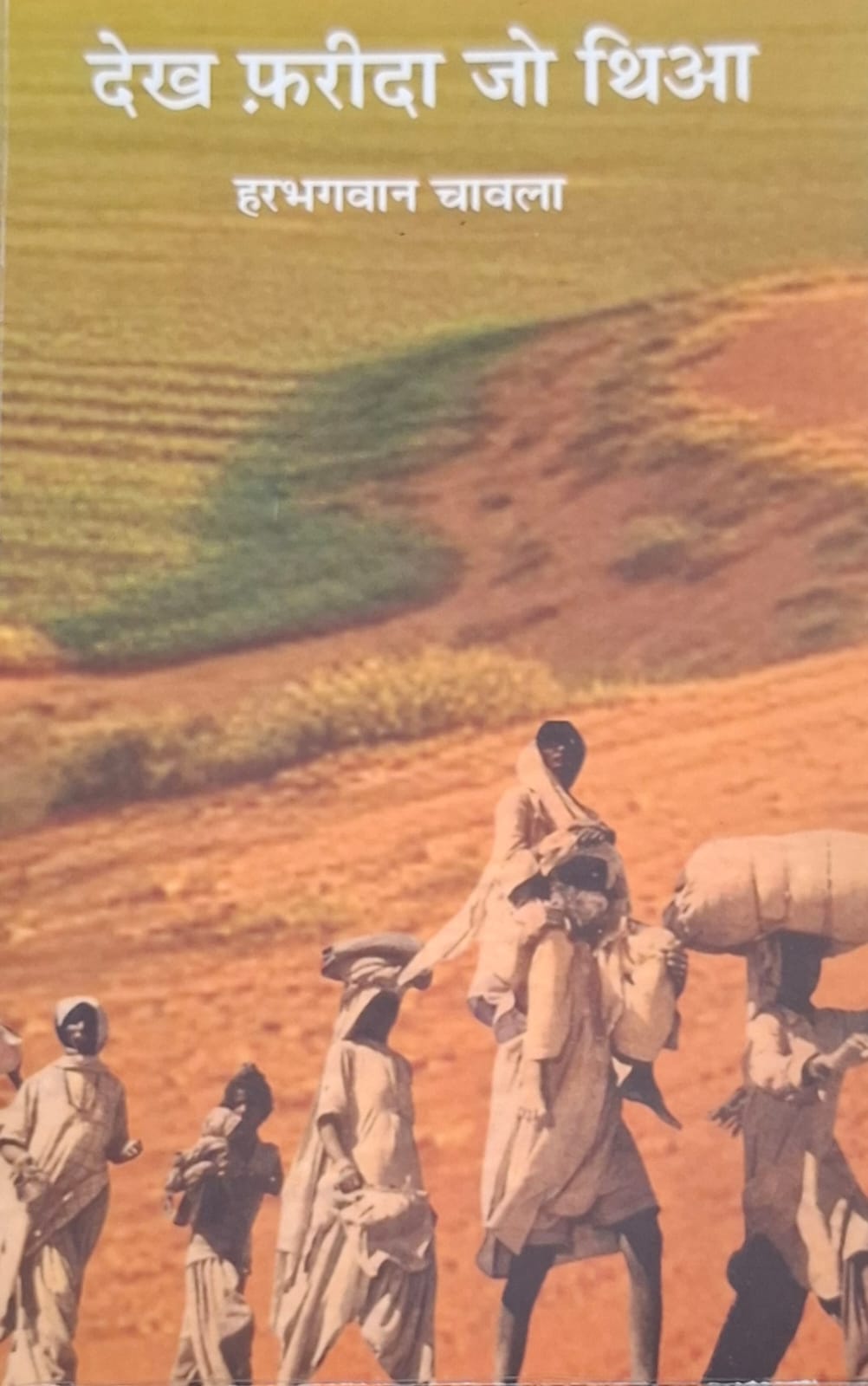

विभाजन के दर्द का दस्तावेज : देख फरीदा जो थिआ

जयपाल

देख फरीदा जो थिआ, शक्कर होई वेस्स ।

साईं बाँझों आपणे, वेदन कहिए केस्स ।।

बाबा फ़रीद कहते हैं–शक्कर विष हो गई है यानी सुख के दिन दुख में बदल गए, अपना दुखड़ा साईं को छोड़कर किसको कहें। देख फरीदा जो थिया- दोहड़े/दोहे में जो दर्द बाबा फरीद का है ,वही दर्द इस उपन्यास में रचनाकार हरभगवान चावला का है।

वह इस दर्द को पाठक के सिवाय किससे कहे.. यह दर्ज विभाजन का है, विस्थापन का है, मित्रों, सगे- संबधियों, पड़ोसियों का है, आपसी विश्वास के टूटने और इंसानियत के मर जाने का है…दर्द ऐसा है जिसका कोई अंत नहीं है..एक अकथ-कथा है, एक ऐसी दुःख भरी दास्तान जिसका कोई दूसरा सिरा नहीं।

*‘देख फरीदा जो थिआ’*-हरभगवान चावला का उपन्यास ऐसी ही एक दुःख भरी मार्मिक दास्तान है।

विभाजन की त्रासदी पर बहुत सारी फ़िल्में, सीरियल्स ,नाटक, साक्षात्कार, कहानियाँ, कविताएँ, उपन्यास आदि लिखे गए हैं। भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, राही मासूम रज़ा, यशपाल, अमृता प्रीतम, मंटो, इस्मत चुगताई, राजेन्द्र सिंह बेदी, खुशवंत सिंह, कमलेश्वर, सलमान रुश्दी, गीतांजलि श्री आदि कितने ही बड़े नाम हैं, जिन्होंने भारत-पाक विभाजन की त्रासदी को अपनी रचनाओं में साकार करने का प्रयास किया है। लेकिन जितनी बार भी इसके पन्ने खुले, एक दर्द का दरिया वहाँ बहता मिला। वही दरिया इस उपन्यास में बहता देखा जा सकता है ।

यह दुनिया के इतिहास का सबसे रक्तरंजित विभाजन था। बेक़ुसूर आदमी का ख़ून बहाने में दोनों तरफ के साम्प्रदायिक लोगों ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी।

दुख की बात यह रही कि यह सारा ख़ून-ख़राबा कौम, देश, राष्ट्र, मज़हब आदि के नाम पर हुआ और इंसानियत का क़त्ल कर दिया गया । लेखक ठीक ही कहते हैं–”गुनहगार कितना भी बड़ा क्यों न हो मज़हब की चादर ओढ़ते ही पाक साफ़ हो जाता है ।’

1928 में पाकिस्तान में बनी एक नहर की चर्चा के साथ इस उपन्यास का फ़लक 1939/40 से शुरू होकर 1947 तक और आजादी के बाद से 2022 तक जाता है।

यह पाकिस्तान के कौड़ा राम, उत्तम चंद, नौबतराय, नूर मोहम्मद ख़ान, भोजराज, बशकण ख़ान, चार-पाँच मुख्य-परिवारों और तीन-चार गाँवों ( कोटला अली-दस्ती,डाबराँ, खंगराँवाला ) की बसने, उजड़ने और विस्थापित होने की दर्द भरी कहानी है।

1946 तक रावलपिंडी से मुल्तान तक सारा इलाक़ा पूरी तरह हिन्दू-मुस्लिम के भेद से अनजान एक परिवार की तरह रहता है। हिन्दू, मुस्लिम सब एक दूसरे की शादियों, जनेऊ संस्कार,आदि में शामिल होते हैं ।

नाड़ से टोकरियाँ, रोटी रखने का डिब्बा, पंखे, पंखियाँ, आसन आदि सब हिन्दू-मुस्लिम औरतें मिल-जुलकर बनाती हैं। ग्राम-पंचायत के इकठ्ठ, पुलिस के मसले, दरगाह, मेले, ताश के पत्तों की बाज़ी, धार्मिक-यात्राओं, आदि में सब शिरकत करते हैं। एक दूसरे के सुख-दुख में शामिल होते हैं।

नौबत राय की बैठक में हर रोज ताश खेली जाती है । ताश खेलने के लिए हिन्दू भी आते, बलोच भी, मोची भी। तीन हुक्के लगातार चलते रहते। एक हिन्दुओं के लिए, दो मुसलमानों के लिए।

लियाक़त और नियामत व जुम्मा-दाया की जोड़ी इस इलाके की दो मशहूर गवैयों की जोड़ियाँ थीं जिनकी गायकी के हिन्दू-मुस्लिम दोनों दीवाने थे। लियाकत और नियामत रसखान के भजन गाते । जब वे दोहड़े, ग़ज़लें, बैंतें, बाबा फरीद के दोहड़े आदि गाते तो लोग झूम उठते।

हीर-राँझा, सस्सी-पुन्नु, सोहणी-महिवाल मिर्ज़ा-साहिबाँ शीरीं-फ़रहाद ,..आदि के क़िस्से सुनते समय लोग खुद भी प्रेम-प्यार की पींगें लेने लगते। एक दूसरे के साथ क़िस्सागोई में समय व्यतीत करते।

इस ख़ुशनुमा हँसते-गाते माहौल को एक दिन किसी की नज़र लग जाएगी..यह तो कोई सोच भी कैसे सकता था ..??

नूर मोहम्मद की माँ फ़ातिमा और भोजराज की माँ ज्ञान देवी दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। बचपन में ‘सखी सरवर की दरगाह’ पर जाने के बाद वे दोबारा से दोनों परिवारों के साथ वहाँ जाती हैं और मुल्तान शहर को भी देखती हैं।

इस उपन्यास में भोजराज और नूर मोहम्मद की साली नूराँ की अद्भुत प्रेम कहानी भी है। भोजराज हिन्दू और नूराँ मुस्लिम, दोनों प्रेम विवाह करते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं बदलते। इस उपन्यास में यह प्रेमकथा मानवीय प्रेम की मिसाल साबित होती है और यही इस उपन्यास का मुख्य-संदेश भी है ।

इसी बीच 1947 के शुरू में ही लीगियों की मजलिसें शुरू हो गईं और ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ के नारे लगने शुरू हो गए । मुल्तान के मशहूर वकील मेहता वीरभान का क़त्ल हो गया था — “बरसात का मौसम शुरू हो गया था और बारिश के पानी में ख़ून का रंग मिलाये जाने की ख़बरें भी आने लगी थीं” ।

धीरे-धीरे स्थिति स्पष्ट होने लगी और लोगों के आपस में मिल-जुलकर रहने के सारे सपने टूटने लगे । सब चिंता में थे कि अब कहाँ जाएँगे और कैसे जाएँगे। सबके अपने अपने दर्द..

–“जाना भी पड़े तो दुआ करो कि हिसार ज़िला न मिले, वहाँ तो पीने को भी पानी नहीं है..दूर दूर तक टिब्बे हैं, झाड़ियाँ हैं,आक हैं, साँप हैं..सारा-सारा दिन आँधियाँ चलती हैं”..अत्तू की इस आशंका पर रहीम ने कहा–“ख़ुदा पर यक़ीन रखो, सब ठीक होगा।”

इस तरह लोगों को तरह-तरह की आशंकाओं ने घेरा हुआ था। हिंदुओं को डर था कि कैसे वे दूसरे इलाक़े में जाएँगे,कैसा इलाक़ा मिलेगा..बीमार, बुज़ुर्ग, बच्चे, कैसे जाएँगे..अपने खेत-खलिहान, घर, मोहल्ले, गलियाँ, पड़ोसी, रिश्तेदार, मित्र आदि को कैसे छोड पाएँगे..! मुस्लिम भाइयों को भी हिन्दू भाइयों के जाने का बहुत दुख हो रहा था। आखिर सबका एक सामाजिक रिश्ता तो था ही।

आख़िर वही हुआ जिसका डर था।

दोनों तरफ़ कुछ कट्टरपंथी सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी थे, जो दो राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रचार कर रहे थे और बँटवारे के पक्ष में थे। ये दोनों ख़ुद को राष्ट्रवादी और देश-भक्त मानते थे। दोनों तरफ महात्मा गाँधी की जय बोलने वाले भी थे और हिन्दोस्तान और पाकिस्तान के नारे लगाने वाले भी।

इन कट्टरपंथी हिन्दू- मुस्लिम संगठनों ने आग में घी डालने का काम किया। कुछ अपराधी और समाज-विरोधी तत्व भी इसमें शामिल हो गए थे। उन्होने घरों का क़ीमती सामान, सोना ज़ेवरात, रुपये-पैसे और पशु सब लूटने शुरू कर दिए।

लेकिन इस सबके बीच अल्लारखा शाह, ख़ुदायार ख़ान, दोस्तमंद ख़ान पठान, आगू बलोच, मंजूर शाह, फ़ातिमा, संभावित कत्लेआम के बारे में पूर्व सूचना देने वाले मुस्लिम मर्द और मुस्लिम औरतें आदि सबने अपनी जान पर खेलकर बेक़ुसूर हिन्दुओं को बचाने का प्रयत्न भी किया। इन्सानियत को बचाने का यह जज़्बा अभी भी बचा हुआ था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों में..और इसी जज़्बे को दिखाने और स्थापित करने का प्रयास इस उपन्यास में भी हुआ है ।

बँटवारे का ऐलान हो गया था । असामाजिक/अपराधी तत्व और कट्टरवादी गिरोह सक्रिय हो गये थे।

नूर मोहम्मद खान की माँ फ़ातिमा को जब अपनी बचपन की सहेली ज्ञान देवी के संदेश से यह पता चला कि उसका अपना बेटा नूर मोहम्मद दंगों की साज़िश रच रहा है और वह भोजराज से अपनी पुरानी रंजिश के कारण ज्ञान देवी के परिवार पर हमला कर सकता है तो वह अपने बेटे नूर मोहम्मद को कहती है–” बदले का जिन्न सवार है न तुझ पर, तू आज बदला ले ही ले, मैं ज्ञान देवी के घर चलती हूँ। तू आजा पीछे-पीछे, पहले मेरी लाश बिछा देना, फिर आराम से अपना बदला लेना।”

अपनी माँ के इस रौद्र रूप का नूर मोहम्मद सामना नहीं कर पाता है और माँ को वचन देता है कि अब वह भोजराज पर हमला नहीं करेगा, बल्कि उसकी सुरक्षा करेगा। वह अंत तक भोजराज और उसके परिवार की सुरक्षा करता है।

यहाँ तक कि भोजराज के आग्रह पर उसकी पत्नी नूराँ को भी अपने घर रखकर उसको यथासंभव सुरक्षा देता है, क्योंकि भोजराज को डर था कि नूराँ अगर उस के साथ हिन्दोस्तान जाएगी तो रास्ते में उसके साथ दरिंदगी हो सकती है।

जब भोजराज हिंदुस्तान जाने के लिए कैंप में होता है तो नूराँ मर्दाने भेस में घोड़े पर सवार होकर उसे कहरोड पक्का स्टेशन-कैंप में मिलने जाती है । दोनों मिलते हैं । दोनों के मिलन का यह दृश्य लैला-मजनूं, हीर-राँझा सोहणी-महिवाल, शीरीं-फ़रहाद, मिर्ज़ा-साहिबाँ और सस्सी-पुन्नु के मिलन को साकार कर देता है।

इसके बाद तो लोगों का उजड़ना शुरू हो गया और दुनिया के सबसे बड़े ख़ौफ़नाक और ख़ूनी विभाजन में बदल गया। ट्रेनें लाशों से भर गईं। परिवार के सदस्य बिछुड़ गए। सब कुछ लूट लिया गया । खेत, खलिहान, पशु सब वहीं छूट गया।

न आबरू बची, न दौलत…देखते-देखते सब भूखे-नंगे हो गए..बीमार, गर्भवती औरतें, बच्चे, बूढ़े, अपंग कैसे वहाँ से आए..इसके लोमहर्षक दृश्य उपन्यास में पढ़ते हुए मन बार-बार भर आता है और इसका कोई जवाब नहीं मिलता कि जिनका क़त्लेआम हुआ और जो विस्थापित हुए, आख़िर उनका क़ुसूर क्या था? जिन्होंने इस कत्लेआम को अंजाम दिया, उनकी इन लोगों से क्या दुश्मनी थी? बस इंसानियत से बड़ा मज़हब हो गया था।

एक अनुमान के मुताबिक़ इस मारकाट में लगभग 10-15 लाख लोग मारे गए और 1.5 से 2 करोड़ विस्थापित हुए।

आख़िर जो किसी तरह बच पाए ,वे आधे-अधूरे, भूख-प्यासे, कटे-फटे, लुटे-पिटे, टूटे-फूटे और बचे-खुचे किसी तरह हिन्दोस्तान के पंजाब क्षेत्र मे बने कैंपों में पहुँचे और यहाँ पाँच-छः साल तक रहने के बाद इन्हें घर और खेत अलॉट हो सके।

इसके बाद दिल्ली और पानीपत में छोटे-छोटे कामों की तलाश की गई। एक पीढ़ी तो इसी संघर्ष में मर-खप गई। 1966 में एक और विभाजन होता है। पंजाब से कटकर हरियाणा अलग राज्य बनता है। इस राज्य में विस्थापितों को आज तक परायेपन का दर्द झेलना पड़ रहा है।

आज भी पाकिस्तानी, खत्री, रिफ्यूजी, सिंधी, झांगी, मुल्तानी, भाप्पे, पंजाबी आदि शब्दों से जब उन पर व्यंग्य किया जाता है तो उनके ज़ख़्म फिर से हरे हो जाते हैं। आज भी वे सामाजिक/राजनीतिक/धार्मिक/आर्थिक क्षेत्र में इस उत्पीड़न का शिकार हैं। हरियाणा की राजनीति में पंजाबी/गैर-पंजाबी का विवाद हर इलेक्शन में मुद्दा बन जाता है।

लेखक की मानवीय पक्षधरता के कारण यह उपन्यास विभाजन की त्रासदी का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ बन गया है l इस प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के बारे में ही कहा जाता है कि इतिहास में तथ्य होते हैं तो साहित्य में सत्य। आम जीवन की सच्चाई तो साहित्य में ही मिलती है।

इस उपन्यास में विभाजन के इस सत्य को दिखाने का ईमानदाराना-रचनात्मक प्रयास है। स्थानीय बोलियों के शब्दों, लोक-कथाओं, लोकगीतों, लोक-संगीत, कहावतों आदि से वहाँ के गाँवों की साँझी संस्कृति जीवंत हो उठी है।

सरल/सहज भाषा, स्थानीयता के रंग में रंगे संवाद और कथानक की रोचकता, उपन्यास की पठनीय तो बनाती ही है, साथ में पाठक में विचारशीलता ,संवेदनशीलता और मानवता के मूल्यों को भी मज़बूती प्रदान करती है।

अपने अतीत से सबक़ लेकर अगर हम अपने वर्तमान को बेहतर मानवीय स्वरूप देना चाहते हैं और एक बेहतरीन भविष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इस उपन्यास को हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि *देख फरीदा जो थिआ* विभाजन की अन्य महान कृतियों में शुमार होकर वैश्विक मानवीय मूल्यों की स्थापना में अपना साहित्यिक योगदान देगा ।

लेखक को बहुत-बहुत बधाई!!

पुस्तक–देख फ़रीदा जो थिआ [उपन्यास]

लेखक- हरभगवान चावला

कीमत–350/- पेपर-बैक (पृष्ठ199)

प्रकाशक–आधार प्रकाशन, पंचकूला ।

समीक्षक- जयपाल

सम

लेखक – जयभगवान चावला