वरिष्ठ साहित्यकार अरुण माहेश्वरी जी सपरिवार भूटान की यात्रा पर हैं। निश्चित रूप से वह वहां जो कुछ देखेंगे-परखेंगे, वह एक अलग नजरिये से होगा। वैसे तो भूटान की प्राकृतिक सुंदरता अप्रतिम है ही लेकिन अरुण जी का प्रकृति और सौंदर्य को व्याख्यायित करने का अपना नजरिया होगा। चलिए भूटान को अरुण माहेश्वरी के शब्दों के जरिये जानते हैं। यह वृत्तांत और फोटो उनकी फेसबुक वॉल से ली गई है आभार सहित।

यात्रा वृत्तांतः भूटान

थिम्पू : शैलानियत और मौन का द्वंद्व

-अरुण माहेश्वरी

थिम्पू में दूसरे दिन हम पर्यटन धर्म निभाते हुए दर्शनीय स्थलों को देखने निकल पड़े। हमारे यहाँ धर्म में एक हमारा अभिप्रेत भी शामिल होता है ।

शैलानी का अभिप्रेत सिर्फ़ देखना, और देख कर अपनी स्मृतियों में कुछ नई पर्तों को जोड़ना होता है । इसके अतिरिक्त, विश्लेषण की तरह की चीज़ें तो हमारी अपनी ख़ब्त होती है। वह ख़ब्त जो शायद देखने को विशिष्ट बनाती है, उसे सिर्फ दृश्य नहीं रहने देती, बल्कि अर्थ की खोज का रूप देती है।

बहरहाल, हमने इस यात्रा के प्रस्थान की प्रस्तावना में ही मौन और शांति की तलाश को जोड़कर इसे शुद्ध पर्यटन-धर्म के विरुद्ध खड़ा करके खुद के लिए ही एक हंगामा तैयार कर लिया है । अब चिंता यह है कि कहीं यह हंगामा बहुत कुछ देखे गए को ओझल तो नहीं कर दे रहा है !

विचारधारा की विडंबना यही है कि वह अक्सर आदमी के लिए घोड़े का चश्मा बन जाती है, उसे बायें -दायें देखने ही नहीं देती ।

पर यह भी सच है कि दृश्य ही अदृश्य की दीवार बनता है । अनुभव की दुहाई सच से इंकार के लिए हर रोज दी जाती है ।

इसीलिए अपनी खब्तों की वजह से ही जो हमारे लिए दृष्टिगत नहीं होगा, उसकी कहानी हमसे छूटती जाएगी, यह तय है । पर हम इस वृत्तांत में अपनी इस क्षति से समझौता करते हुए ही बढ़ेंगे । अपनी खब्त का इतना सा हर्जाना भरना घाटे का सौदा नहीं है । हासिल बहुत बड़ा, अनदेखे को देखने का हो सकता है !

आइये, देखते हैं पर्यटन से स्वात्म-परामर्श की यह यात्रा हमें किन पड़ावों का दर्शन करा पाती है और क्या-क्या देख कर भी छूटता चला जाता है !

जैसे, थिम्पू का जू, वहाँ का राष्ट्रीय पशु टाकिन, राजमहल, पार्लियामेंट और उनके साथ ही मौजूद भिक्षुओं का आवास आदि कई ऐसी चीज़ें रहीं जो हमारे दृश्य की परिधि में आ कर भी हमारे सोच के बाहर ही रह गयी हैं ।

पर इस पहले दिन की यात्रा में दो जगहों ने जरूर हमें थोड़ा ठिठक कर सोचने को मजबूर किया ।

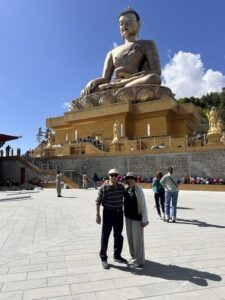

सबसे पहली जगह थी बुद्धा पॉइंट पर आसमान से बात करती की बुद्ध प्रतिमा और उसके विशालकाय अहाते में बुद्ध की मूर्ति की स्वर्णिम आभा का फैलाव। वहाँ सूरज की रोशनी ही सुनहरी हो गई लगती थी ।

हमने उस मूर्ति को देख लिखा :

जिस बुद्ध ने घने जंगल में

हिंस्र पशुओं के बीच

पीपल के गाछ तले

अपनी हड्डियों तक को सुखा दिया था

आज सोने की चमक में लिपटे

घाटी के सबसे शांत

शीतल और मनोरम स्थल पर

आसमान की ऊँचाई से

बस निहार रहे हैं !

सचमुच,

विचार के आख्यान

कितने शानदार होते हैं !

तर्क का ठोस आकार

धरती पर न समाए

उतना विशाल

भव्य होता है !

ऐसे ही

जगत के सारे रहस्यों के स्रोत

परा-जगत के

मिथक बना करते हैं ।

पर सरला की राय थी –

“बुद्ध की इतनी भव्य ,सोने जैसी चमकती अप्रतिम मूर्तियाँ !

लेकिन जो चमक रहा है वो सोना नहीं वो बुद्ध है ,

ज्ञान,करुणा, मानवता का सौम्य प्रकाश !”

जो भी हो, हमें यहीं लगता है कि थिम्पू के इस विशाल सुनहरे बुद्ध में शांति का नहीं, शांति के विस्थापन का दृश्य है। यहाँ ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं, एक स्थापत्य है, मानो विचार ने अपने शरीर से बाहर निकल कर एक चमकती धातु में शरण ले ली है।

बौद्ध शून्यवाद के नज़रिये से यह स्थिरता शून्य की नहीं, स्पंद की जड़ता है जहाँ विचार का प्रवाह थम कर रूप बन जाता है। अर्थात्, जब ध्यान मूर्त हो जाता है, तो मौन सोने में मढ़ जाता है ! यहां बुद्ध वह नहीं जो देखता है, बल्कि वह है जो हमें अपने मौन से देखता हुआ दिखता है। यह देखने के बजाय देखे जाने के दृश्य की संरचना है।

इस दूसरे दिन की यात्रा में हमारे आकर्षण का दूसरा केंद्र रहा “सिम्पली भूटान” शीर्षक भूटानी जीवन का एक अनोखा संग्रहालय । कह सकते हैं, क्रमशः व्यतीत हो रहे जीवन की स्मृतियों का प्रदर्शन । बल्कि अभिनवगुप्त की भाषा का प्रयोग करें तो अस्मिता की शेषता के नाद से उसकी ही पुनर्रचना की असंभव कोशिश।

यह एक अजायबघर जैसा है। स्मृतियों का अजायबधर । जॉन बर्जर की museumised memory ।

इसके प्रवेश कक्ष में ही हमारी नज़र 1958 में नेहरू जी की भूटान यात्रा की ऐतिहासिक तस्वीर पर पड़ी । तब हमारे राष्ट्रीय नेताओं में पड़ौसियों पर प्रभुता के प्रदर्शन की लेश मात्र लालसा नहीं थी । यह तस्वीर दो स्वतंत्र राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाओं से परे सांस्कृतिक नातेदारी की साक्षी है। भूटान के दिल में भ्रातृत्व और विश्वास की जो ज़मीन नेहरू जी ने तैयार की, वह हमें आज भी इस देश के सौम्य स्वभाव, उसके शांत और विनम्र स्वरूप में दिखाई देती है।

खैर, राजनीतिक सिद्धांतों के अपने प्रिय क्षेत्र और शग़ल में हमें भटकना नहीं है । वर्ना, बाकी सब किनारे लग जायेगा, हम अपने इस प्रिय जगत में रमते हुए उसी में मगन हो जायेंगे !

संग्रहालय के भीतर रसोई के बर्तनों, मकई और सुर्ख लाल मिर्च के वंदनवारों की दीवार, तांत्रिक प्रतीकों के चित्र और मूर्तियां । लकड़ी के खरल में कूटे जाते अनाज, छतों से झूलती मकई की बालियाँ, और मुस्कुराते भूटानी आमजन, जो परंपरा को दिखाने के साथ-साथ उसे जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ लोक-संस्कृति के तत्व अपनी पारंपरिक लय में स्थिर नहीं, बल्कि आधुनिकता के सम्मुख स्वयं को पुनः पहचानने की प्रक्रिया में दिखाई देते हैं ।

यह सब यही प्रश्न उठाते हैं कि क्या हम जो देख रहे हैं वह जीवन है या उसका प्रदर्शन ? यहाँ देखना किसी तात्कालिक अनुभव का नाम नहीं, बल्कि एक विशेष सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके फ़ौरी और दूरगामी, बहुत से अर्थ हो सकते हैं। क्या भूटान यहाँ अपने को देखे जाने की माँग कर रहा है या धीमी गति से खोते हुए जीवन के बचे हुए उल्लास को सहेज रहा है !

बहरहाल, जो सहज रहा है उसे यहां सजाया गया है; जो घर के अंदर था, उसे बाहर दिखाया जा गया है। भूटान भी अपने लिए आधुनिक समय के कैमरे में जगह बनाने की वासना रखता है !

इसमें और एक चीज खास तौर पर खींचती है, वह है यहां फालिक प्रतीक का प्रदर्शन । इसे यहां फर्टिलिटी गॉड कहते हैं । कुछ हमारे शिव लिंग की तरह ही ।

शिव जो सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और तिरोभाव की पांच शक्तियों का प्रतीक है, उसी तरह भूटानी तंत्रवाद में यह फर्टिलिटी गॉड सृजन और संरक्षण का चिन्ह माना जाता है । शिश्न के प्रतीक चिह्नों की तस्वीरों, इसके नाना प्रकार के स्मृति चिह्नों, चाबी के छल्लों आदि से यहाँ का बाज़ार पटा हुआ है ।

कुछ लोग इसे भूटान की आत्मा का जटिल, पर जीवंत पक्ष कहते हैं, तो कुछ भक्ति और खिलंदड़ी का संगम भी। पर ये सवाल हमारे शिवलिंग पर क्यों कोई नहीं उठाता ?

दरअसल, यथार्थ का कला रूप जिस सहजता से पारमार्थिक अर्थों को अपने में समाहित कर लेता है, उसका प्राकृतिक रूप अक्सर आध्यात्मिकता का प्रहसन बन कर रह जाता है।

इसीलिए यहां जो दिखाई देता है, वह यदि लोक के प्रकृत पक्ष की विडंबना है, तो शायद खुल कर जीने का साहस भी ।

जो जितना प्रकट होता है, उसका मनुष्य के उल्लासोद्वेलन का स्रोत बनना उतना ही मुश्किल होता है । इसीलिए फालिक प्रतीकों की पूजा थोड़े से अल्पज्ञात समाजों तक सीमित है। पर भारत में तमाम दार्शनिक, पारमार्थिक अर्थों से भरे शिवलिंग के कला रूप की महत्ता कहीं से कम नहीं होती दिखती है । वह लकान की कामना की वस्तु, आब्जेक्ट पेतित ए बना हुआ है जो न कभी पूरी तरह मिलता है, न पूरी तरह खोता है, और जो हमारी देखने की इच्छा को बनाए रखता है।

कुल मिला कर, थिम्पू के दर्शनीय स्थलों में गुज़रा यह पहला दिन अनायास ही जैसे मौन से स्मृति तक के जीवन के दो छोर, आदि से अंत के अवशेषों तक फैला हुआ प्रतीत होता है ।

एक ओर बुद्धा पॉइंट का मौन, और दूसरी ओर सिम्पली भूटान का स्मृति-संवाद। पहले में ध्यान का स्थापत्य, जहाँ विचार ने ध्वनि से परे जाकर स्वयं को चमकीली धातु में रूपांतरित कर लिया है; दूसरे में स्मृति का जीवन, जहाँ परंपरा ने अपने को दृश्य में ढाल लिया था।

पर दोनों में एक गूँज समान रूप से सुनाई देती है, जीवन को बचाने की कामना की गूँज । बुद्धा पॉइंट का मौन उस तड़प का शाश्वत रूप है, जहाँ शांति के भीतर शून्य की ध्वनि है । और सिम्पली भूटान उसी शून्य को भरने की मानवीय कोशिश । यहां मौन को आकार दिया गया है, भक्ति को दृश्य, और स्मृति को जीवन, उल्लास के नाद को भाषा।