हिमालय की वेदना और उपभोक्तावाद की दौड़

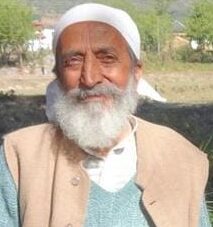

कुलभूषण उपमन्यु

उपभोक्तावाद की संस्कृति के सर्वव्यापी फैलाव ने मानवीय विकास की परिभाषा को ही बदल दिया है. अब मानवीय मूल्यों से ज्यादा यह बात महत्वपूर्ण हो गई है कि कौन कितना ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध है. जो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उपभोग कर सकता है वह ही महान है. फिर चाहे वह मानवीय संवेदनाओं के मामले में शून्य ही क्यों न हो. इससे एक ऐसा नकारात्मक वातावरण बन गया है जिसमें हर कोई किसी भी तिकड़म से अकूत संपत्ति इकठ्ठा करने की फ़िराक में है. जिससे मनमाने उपभोग की भूख को शांत किया जा सके.

दूसरी ओर वस्तुओं के उत्पादन के पीछे के सिद्धांत भी बदल गए हैं. अब किसी वस्तु को संभाल कर रखने के बजाए यूज़ एंड थ्रो का सिद्धांत स्थापित हो गया है. यानि प्रयोग करो और फैंको. इससे आपको नित नए नए उपभोग का आनंद प्राप्त होगा. यह उद्योग व्यापार के लिए वृद्धि प्रदान करने वाला है किन्तु प्रकृति के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है.

आखिर अनंत उपभोग के लिए कच्चा माल तो प्रकृति से ही आएगा. जिससे प्रकृति का दोहन प्रकृति की धारण क्षमता से कई गुणा ज्यादा हो रहा है. सादगी और आपसी सद्भाव से जीवन जीना कोई आदर योग्य मूल्य नहीं रहा है. अब तो जैसे तैसे पैसा बटोर लो, राजनैतिक वरदहस्त प्राप्त कर के या बाहुबल से मनमानी करने का लाइसेंस ले लो फिर उससे दूसरे के हितों का क्या होता है या प्रकृति पर कितना अत्याचार होता है इससे कोई सरोकार ही नहीं है.

इस समझ से जब विश्व व्यवस्था चलती है तो प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक खींचतान जनित युद्धों का उद्भव होता है. हिमालय इसी गैर जिम्मेदार संस्कृति की चपेट में आ कर कराह रहा है किन्तु कोई सुनने वाला नहीं है. क्योंकि सबको अमिर बनना है, विकास करना है. फिर चाहे विकास की कीमत हमें ही प्रकृति के क्रोध के रूप में क्यों न चुकानी पड़े.

विश्व भर में सरकारें और विकास के योजनाकार और वैज्ञानिक जिस तरह के विकास का ताना बाना बुन रहे हैं उसमें सब कुछ समझते हुए भी उलटी, प्रकृति विरोधी दिशा में ही हम आगे बढने को अभिशप्त हैं. पिछले तीन चार वर्षों में तो प्रकृति का क्रोध भीषण रूप से प्रकट हो रहा है.

हिमाचल के मंडी का सराज क्षेत्र, चंबा, हमीरपुर, काँगड़ा, सिरमौर तक बाढ़ों,और भूस्खलन की चपेट में है. पिछले इन वर्षों से लगातार जन धन की भयंकर हानि हो रही है. उत्तराखंड की हालत भी खराब है. केदारनाथ त्रासदी के बाद से लगातार हर वर्ष कोई न कोई बड़ी त्रासदी सामने आ रही है. इसवर्ष धराली प्राकृतिक प्रकोप का शिकार हुआ है. असल में ये प्रकोप प्राकृतिक से ज्यादा मानव निर्मित हैं. चौड़ी सडकें, लापरवाह बांध निर्माण, और नदी जल प्रवाह क्षेत्रों की अनदेखी करके जहां तहां भवन निर्माण, अनियोजित पर्यटन जैसे कई कारण हमने स्वयं निर्मित किये हैं.

जलवायु परिवर्तन अब एक सच्चाई बन गई है. इससे बचने के लिए वैश्विक तापमान में और वृद्धि न हो इस बात का ख्याल रखना होगा. जिसके लिए वायु में जहरीली गैसें छोड़ने से बाज़ आना होगा. जितना जलवायु बदल चुका है उसके अनुरूप अपने व्यवहार और योजनानिर्माण और विकास मॉडल को ढालने की जरूरत है. पूरे देश से इसके लिए प्रबुद्ध समाज से आवाजें उठती रही हैं किन्तु न तो सरकारें और न ही आम समाज इस ओर ध्यान देता है. जब आपदा आती है तो कुछ दिन तक हमें याद रहता है. किन्तु हमारा ज्यादा ध्यान आपदा राहत तक ही सिमट जाता है.

आपदा राहत जरूरी काम है किन्तु उससे भी जरूरी यह बात है कि आपदा आये ही ना. हिमालय नीति अभियान के कुछ साथियों ने मौके पर जानकारी हासिल कर यह जाना की थुनाग त्रासदी में क्षतिग्रस्त ज्यादा तर भवन वहां नाले के प्रवाह क्षेत्र के आस पास बने थे, जहां पहले पनचक्कियां हुआ करती थीं. ऐसी कितनी ही अक्षम्य लापरवाहियां हम लगातार करते जा रहे हैं. सड़क निर्माण एक बड़ी लापरवाही के रूप में उभरा है.

ख़ास तौर पर सड़क निर्माण की तकनीक का हिमालय की नाजुक स्थलीय प्रकृति के अनुरूप न होना और निर्माण में भयंकर असावधानी. सड़क निर्माण में निकलने वाले मलबे के निपटान में लापरवाही बरती जाति है ढलानों पर, नदी के प्रवाह क्षेत्र में या जहां मर्जी हुई वहीं पर मलबा फेंकने के असंख्य मामले सामने आ रहे हैं. हर गांव तक सड़क पंहुचाने की योजना अच्छी है किन्तु निर्माण पर्वतीय संवेदनाओं की अनदेखी करके किया जाएगा तो थुनाग या जोशीमठ घटने से कोई रोक नहीं सकता. ठेकेदारी प्रथा को इस समय अपरिहार्य मजबूरी बना दिया गया है. ज्यादातर ठेकेदार राजनैतिक लोगों के वरदहस्त होते हैं. फिर सैंयाँ भये कोतवाल, तो डर काहे का. इसी सोच से उनकी मनमानी लापरवाहियों का शिकार प्रकृति और स्थानीय जनता को होना पड़ रहा है.

बांध निर्माण की कोई सीमा नहीं निश्चित की गई है. संवेदन शील स्थलों को बांध मुक्त होना चाहिए. एक नदी में अधिकतम कितना दोहन जल विद्युत् के लिए होगा इसकी भी कोई सीमा नहीं है. ग्लेशियर पिघल कर हिमालय में खतरनाक झीलें बन रही हैं. कच्चे मलबे से बनी ये झीलें अचानक टूट कर नीचे भयंकर तबाही लाती हैं. उनके अनुदर्शन की व्यवस्थाएं भी ढीली हैं.

परियोजनाओं और अन्य निर्माण कार्यों के लिए वनों का विनाश भी अबाध गति से चल रहा है. इस वर्ष एक शोध में सामने आया है कि जितना वनक्षेत्र देश में 2015 से 19 के बीच बढ़ा उससे अठारह गुणा वनक्षेत्र हमने खोया. इसके खिलाफ बोलना खतरे से खाली नहीं है. बोले तो आपको विकास विरोधी घोषित कर दिया जाएगा.

विकास विरोधी यानि राष्ट्र विरोधी. यह शब्द एक गाली के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है. विकास विरोध तो कोई नहीं करता. किन्तु विकास को सही दिशा देने की बात है जिससे प्रकृति जिन्दा रहे जो हमें जिन्दा रखती है. उसकी रक्षा की बात करना विकास विरोध नहीं है बल्कि जो प्रकृति विनाशक विकास के पक्षधर हैं वही राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं.

राजनैतिक दल प्रकृति संरक्षण को भले ही जब शासन में नहीं होते हैं तब शासक दल का विरोध करने के लिए प्रयोग कर लें किन्तु जब स्वयं शासन में आते हैं तो वही कार्य पद्धति और विकास मॉडल अपनाते हैं जो हिमालय की नाजुक प्रकृति के अनुकूल नहीं है.

अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिमाचल में विकास की दिशा पर सवाल खड़ा कर दिया है कि इसी तरह चलता रहा तो हिमाचल के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा. इस मौके का लाभ उठा कर क्या केंद्र और राज्य सरकारें व्यापक चिंतन और सभी संबंधित पक्षों, वैज्ञानिकों, तक्नितिज्ञों भूगर्भ वेत्ताओं और स्थानीय मेधा का उपयोग करके हिमालय के संरक्षण आधारित विकास का निरापद मॉडल विकसित करने की पहल करेंगी, इसी पर निर्भर करेगा कि हिमालय स्थानीय वासियों के लिए निरापद आश्रय स्थल बना रहेगा और देश के लिए हवा, पानी, जलवायु संरक्षण, मिटटी निर्माण और अन्य पर्यावरणीय सेवाएं देने योग्य बना रहेगा या नहीं.

लेखक कुलभूषण उपमन्यु, कामला (चंबा) हिमाचल प्रदेश में रहते हैं ।