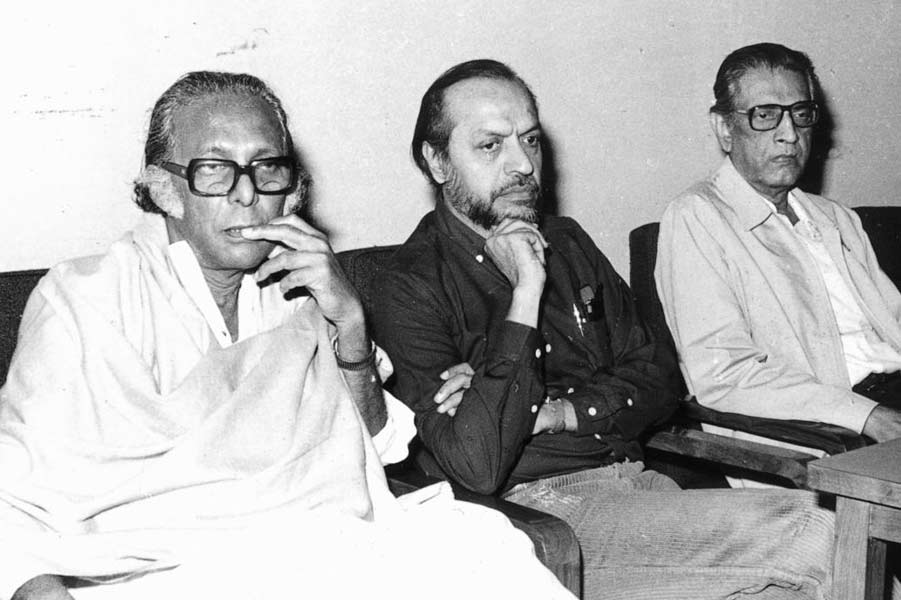

भारतीय सिनेमा के तीन दिग्गज- मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, सत्यजित रे किसी कार्यक्रम में बैठे हुए । (साभार आनंद बाजार पत्रिका)

रोचना मजूमदार

वह समय 2012-13 था, जब मैं भारत में फिल्म समाजों के इतिहास पर शोध कर रही थी। मैं साठ और सत्तर के दशक में मुंबई में बहुत सक्रिय फिल्म सोसायटी ‘आनंदम’ के संस्थापक सदस्य गोपाल दत्त के साथ श्याम बेनेगल के कार्यालय में उनसे मिलने गई थी। भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक से मुलाकात, लेकिन कुछ ही क्षणों में, इससे पहले कि मैं नोटबुक को बैग से बाहर निकाल पाती, मेरे सारे विचार गायब हो गए। किताबों, कागजों, डीवीडी, फाइलों से भरे अपने कार्यालय में बैठकर उन्होंने अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करते हुए कई घंटे बिताए।

जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं एक बंगाली हूं, फिल्म सोसाइटी के योगदान और इतिहास पर काम कर रही हूं, उन्होंने कहानी सुनानी शुरू कर दी- एक छात्र के रूप में हैदराबाद फिल्म सोसाइटी के साथ उनके जुड़ाव की कहानी। उन्होंने जो पहली फिल्म दिखाई वह सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली थी। इस फिल्म ने उन पर गहरा प्रभाव डाला, जैसा कि कई अन्य लोगों पर पड़ा। लेकिन जिस गांव को श्याम बेनेगल ने अंकुर (1974) सहित अपनी शुरुआती फिल्मों में पर्दे पर चित्रित किया है, वह सत्यजीत के निश्चिंतिपुर जैसा गांव नहीं है, जहां समय के साथ लगभग कुछ भी नहीं बदलता है। बेनेगल अपनी फिल्मों में सदियों से निचली जातियों, किसानों और महिलाओं पर हो रहे अन्याय और सामंती उत्पीड़न को दिखाते हैं, लोगों के गुस्से, प्रतिरोध और क्रांति को दिखाते हैं।

श्याम बेनेगल का जन्म 1934 में एक कोंकणी भाषी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्हीं के शब्दों से हमें पता चलता है कि नेहरू के समाजवाद ने उन पर बहुत प्रभाव डाला। हालांकि उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन उनके पारिवारिक माहौल में फोटोग्राफी और फिल्म दोनों का स्थान था। उनके पिता श्रीधर बेनेगल एक फोटोग्राफर थे, गुरुदत्त उनके रिश्तेदार थे।

रचनात्मकता और विविधता से भरे लंबे जीवन को चंद शब्दों में समेटना आसान नहीं है। उनमें से, कुछ विशेषताएं सामने आती हैं, उनका उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहले, बेनेगल की शुरुआती फिल्में सामंती उत्पीड़न के खिलाफ तीव्र क्रोध दिखाती हैं, साथ ही भविष्य के सपने भी दिखाती हैं – एक ऐसा भविष्य जो सुधारवादी प्रयासों और क्रांतिकारी उथल-पुथल दोनों के हाथों आएगा। अंकुर की फिल्म में हम एक अनाम छोटे लड़के को जमींदार के घर पर पत्थर फेंकते हुए देखते हैं – उनकी अन्य फिल्मों में उभरने वाली क्रांति यहीं से शुरू हुई लगती है।

वह जमींदार के दुष्ट बेटे के हाथों एक दलित गरीब किसान और उसकी पत्नी के उत्पीड़न के खिलाफ क्रोध से भर उठता है। निशांत (1975) में महिरुह क्रांति का बीज बन गया, एक पूरा गांव एक सामंती परिवार के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। भारत में ‘श्वेत क्रांति’ के संदर्भ में बनी फिल्म मंथन (1976) में, हम देखते हैं कि एक गांव के दूधिये एक साथ आकर एक सहकारी समिति बनाते हैं, अपने धन का बोझ उठाते हैं और समय और आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाते हैं।

गांव और शहर के बीच की आवाजाही, सामंती अतीत से आधुनिक भविष्य तक की यात्रा श्याम बेनेगल की रुचि का विषय था। लेकिन सफर कभी आसान नहीं था. तो प्रीओ (1977) में, जो मराठी थिएटर और फिल्म की एक बोहेमियन, मुक्त-उत्साही अभिनेत्री हंस वाडकर के जीवन पर आधारित है, हम मुख्य पात्र उषा के जीवन, विवाह और मातृत्व को देखते हैं, जो किसी भी चीज में खुशी नहीं ढूंढती है। पेशेवर जीवन में बड़ी सफलता के बावजूद सामाजिक स्थिति मायावी बनी हुई है।

भारतीय सिनेमा की दो मशहूर अभिनेत्रियों शबाना आजमी और स्मिता पाटिल ने अपना फिल्मी सफर फिल्म बेनेगल से शुरू किया था, जो खत्म नहीं है। ‘नई’ भारतीय फिल्म शैली के अन्य दिग्गज-अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, सत्यदेव दुबे, अनंतनाग, गिरीश कर्नाड, शमा जैदी-भी उनकी फिल्मों में विभिन्न भूमिकाओं में दिखाई देते हैं: अभिनेता, कला निर्देशक या पटकथा लेखक के रूप में। बाद की फिल्मों में रेखा, करिश्मा कपूर और कई अन्य व्यावसायिक हिंदी फिल्म सितारों को उनकी फिल्मों में लिया गया। बेनेगल को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी. उन्होंने अपने हाथ में मौजूद सभी सामग्रियों का उपयोग किया और अपने पीछे एक विशाल और विविध फिल्म पोर्टफोलियो छोड़ा।

उनके करियर की दूसरी विशेषता भारतीय इतिहास के प्रति उनकी आजीवन रुचि और प्रतिबद्धता है। जवाहरलाल नेहरू की उत्कृष्ट कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया को दूरदर्शन पर 53-एपिसोड के टीवी शो में रूपांतरित किया गया था। यह नेहरू के प्रति सम्मान का प्रमाण था, साथ ही भारतीय इतिहास के प्रति जिम्मेदारी का भी। संविधान शीर्षक से उन्होंने 10-एपिसोड की एक और श्रृंखला बनाई, जो भारतीय संवैधानिकता के सिद्धांतों के प्रति उनकी अनूठी श्रद्धांजलि बन गई; देश का संविधान लंबी चर्चाओं और बहसों के आधार पर तैयार किया गया था, यही इतिहास है।

यह कहना मुश्किल है कि इतिहास और संविधान के प्रति ए-हेन की गहरी आस्था भारत या दुनिया के किसी अन्य फिल्म निर्माता के काम में इतनी प्रतिबिंबित हुई है। 1857 के महान विद्रोह के बारे में रस्किन बॉन्ड के उपन्यास पर आधारित जुनून (1979) भी उनके इतिहास प्रेम का एक उदाहरण है। फिल्म कलयुग (1981) में हम आधुनिक कला के संदर्भ में महाभारत के कौरव-पांडव युद्ध की छाया देखते हैं। इन दोनों फिल्मों में आधुनिकता की यात्रा में अंतर्निहित जटिल भावनाएं, जिन्हें उन्होंने अपनी पिछली फिल्मों में दर्शाया है, सरल हैं।

आधुनिकता पर उनका सवाल, विशेष रूप से आधुनिक भारत की आलोचना, मुख्य पात्रों के रूप में मुस्लिम महिलाओं के साथ उनकी तीन फिल्मों में परिलक्षित होता है: मम्मो (1994), सरदारी बेगम (1996) और जुबेदा (2001)। प्रत्येक कथा नारीवाद और पितृसत्ता, रचनात्मकता और सामाजिक स्थिति, अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच तनाव के इर्द-गिर्द घूमती है। प्रत्येक में, मुख्य पात्र सामान्य मुस्लिम महिलाएं (कभी-कभी मृत भी) होती हैं जिनके दर्पण में हम भारतीय लोकतंत्र और आधुनिकता की विसंगतियों और उनके जीवन के दुर्भाग्य को देखते हैं।

विज्ञापन, टीवी, वृत्तचित्र, बायोपिक्स, फीचर फिल्में: श्याम बेनेगल को हर चीज के लिए याद किया जाएगा। मेरे लिए जो बात सबसे खास है वह है ऐतिहासिक शख्सियतों में उनकी रुचि – नेहरू से लेकर सत्यजीत रे या मुजीबुर रहमान तक। जिस सहज कौशल के साथ वह भारतीय कला फिल्मों और व्यावसायिक हिंदी फिल्मों, या यहां तक कि टीवी वृत्तचित्र विज्ञापन दुनिया की असमान धाराओं के बीच संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आनंदबाजार पत्रिका से साभार

लेखिका दक्षिण एशियाई भाषाएँ और सभ्यताएँ, सिनेमा और मीडिया अध्ययन, शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं।