चिंतन का सेतु

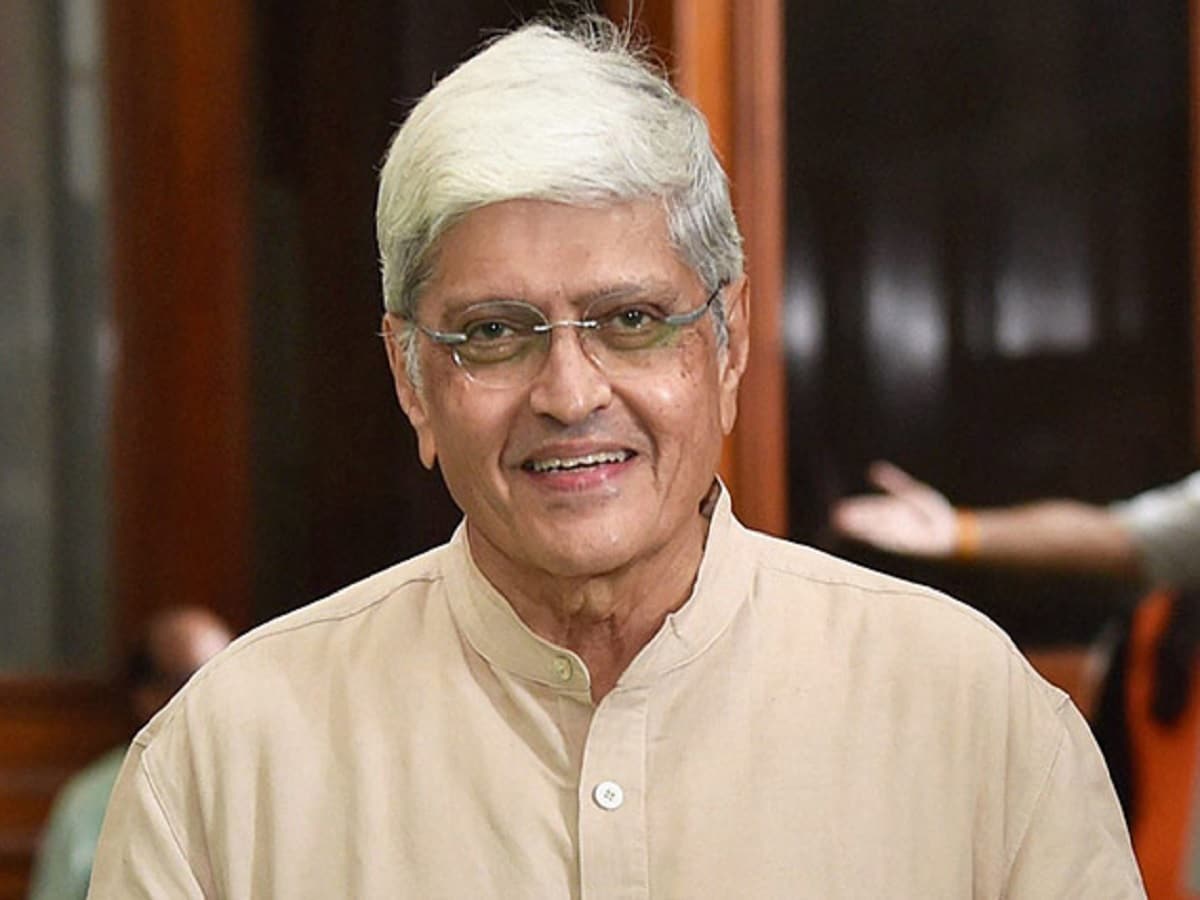

गोपालकृष्ण गांधी

भारत का कोई भी राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए अनिच्छुक नहीं होगा। कोई भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनने से गुरेज नहीं करेगा। कोई भी राज्यपाल इतना आत्म-त्यागी नहीं होगा कि कहे, “उपराष्ट्रपति पद? अरे नहीं, यह मेरे लिए नहीं है।” हालाँकि, इन उच्च पदों पर आसीन लोगों में से कुछ अपनी आकांक्षाओं को अपने तक ही सीमित रखते हैं, और चुपचाप।

ऐसी स्थिति में, हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि आज हमारे पास एक ऐसे राष्ट्रपति और एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में, इस पद पर नियुक्ति के लिए कोई काम या योजना नहीं बनाई, और सभी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि जब उनके लिए अचानक महान द्वार खुल गए, तो वे आश्चर्यचकित हो गए।

सभी मनुष्यों की तरह, उनकी भी अपनी व्यक्तिगत सीमाएँ हो सकती हैं, लेकिन उनमें ‘उछलने की महत्वाकांक्षा’ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है।

हम उनकी विनम्रता के इस पहलू के लिए आभारी हो सकते हैं।

लेकिन अपने लिए महत्वाकांक्षी न होना एक बात है, और अपने पद के लिए महत्वाकांक्षी न होना दूसरी बात है। व्यक्तिगत नैतिकता की सर्वोत्तम परंपराओं के अनुसार, व्यक्ति को पद धारण करके और उसके माध्यम से व्यक्तिगत उन्नति की तलाश नहीं करनी चाहिए। पद धारण की सर्वोच्च परंपराओं के अनुसार, व्यक्ति को उस पद के वैध और उचित दायरे की सीमाओं तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। उस पद की वैधता, उसके पद की गरिमा और उसके जनादेश की गरिमा के लिए, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी पूरी क्षमता से उसकी सेवा करनी चाहिए।

और – यह परीक्षा है – इसे अहंकार रहित, बिना किसी लाग लपेट के, बिना इस विचार के करें कि, ‘मुझे इतिहास में और मीडिया के शीर्ष पर, सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचे व्यक्ति के रूप में जाना चाहिए…’

टैगोर ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने के लिए नहीं लिखा था, न ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत रत्न पाने के लिए शिक्षाशास्त्र के उच्चतम मानकों को छुआ था। उनका विशुद्ध ध्यान और मानक ही रिबन को उनके पास ले आए।

यह संक्षिप्त कॉलम भारत के उपराष्ट्रपति के उच्च पद के बारे में है – जो हममें से अधिकांश लोगों की कल्पना से भी अधिक ऊंचा है – जिस पर इसके पंद्रहवें पदधारी को अभी-अभी निर्वाचित किया गया है।

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के चौदह पूर्ववर्तियों में से छह भारत के राष्ट्रपति बने—एस. राधाकृष्णन, ज़ाकिर हुसैन, वी.वी. गिरि, आर. वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायणन। दो—बी.डी. जत्ती और एम. हिदायतुल्लाह—ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। दो और—कृष्णकांत और भैरोंसिंह शेखावत—राष्ट्रपति बनने के बहुत करीब पहुँच गए थे। पहले शेखावत का निधन यह बताए जाने के तुरंत बाद हो गया कि उनके नाम पर विचार नहीं किया जा रहा है; दूसरे शेखावत ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और हार गए, वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के।

इसलिए राष्ट्रपति भवन का गुंबद उप-राष्ट्रपति निवास नामक घर पर अपनी लंबी छाया बनाए रखता है। उप-राष्ट्रपति को इससे अप्रभावित रहना चाहिए, इसे एक गुज़रते हुए बादल की तरह लेना चाहिए, सूर्योदय के समय, उसके मध्य में, या जब वह किसी भ्रामक रंग में डूबता है, तो उसकी लंबाई मापने के लिए फीता नहीं उठाना चाहिए।

क्योंकि उसे काम करना है।

मैंने ‘वह’ शब्द का प्रयोग केवल मुहावरेदार सुविधा के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि हमारे मन में उप-राष्ट्रपति एक ‘पुरुष’ ही रहे हैं, तथा अब तक कोई भी महिला इस पद पर निर्वाचित नहीं हुई है – यह वास्तव में खेद की बात है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट महिलाएं भारत के उप-राष्ट्रपति के अधिकांश कार्यकालों के दौरान जीवित रहीं, जैसे कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, मुथुलक्ष्मी रेड्डी, हंसा मेहता, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, अरुणा आसफ अली, दुर्गाबाई देशमुख, लक्ष्मी एन. मेनन, सुचेता कृपलानी, आदि।

उपराष्ट्रपति की कर्मभूमि, निस्संदेह, राज्यसभा है, जिसके वे उपराष्ट्रपति होने के नाते सभापति हैं। भारत का संविधान उन्हें उच्च सदन के विचार-विमर्श की अध्यक्षता करने का आदेश देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के हमारे समकक्ष को अक्सर इसी शब्द से, या राज्यों की परिषद के रूप में, और अब लगभग भुला दिए गए शब्द – हाउस ऑफ एल्डर्स – से संदर्भित किया जाता है। सांसद डेरेक ओ’ब्रायन ने हमारे नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति से कुछ अनुरोध किए हैं कि वे उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन कैसे करें ताकि इसकी निष्पक्षता पारदर्शी बनी रहे। मुझे इस कॉलम में उन सुझावों को दोहराने या उनका मिलान करने की आवश्यकता नहीं है।

लेकिन राज्यसभा के सभापतित्व की एक ही विशेषता है जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा। और वह यह कि उच्च सदन चिंतन का, सहज चिंतन का स्थान है। यह चिंतन का, शांत विचार का मंच है, गर्माहट भरे क्षणों के आवेगों से, राजनीतिक उतार-चढ़ावों से परे। यह पुनर्विचार का निवास है। राज्यसभा वह जगह है जहाँ कोई सोच सकता है और कह सकता है, ‘अतिरिक्त चिंतन पर, सभापति महोदय…’, या ‘इस मामले को प्रचार का नहीं, विचार का लाभ दें…’ यह वह जगह है जहाँ देश का दूसरा नागरिक पुनर्विचार की अध्यक्षता करता है।

इसके लिए, पदधारी को एक स्थिर, स्थिर स्वभाव वाला होना ज़रूरी है, एक ऐसा गुण, जैसा कि हम सभी को बताया गया है, राहत और आश्वासन के साथ, हमारे नए उपराष्ट्रपति में प्रचुर मात्रा में मौजूद है – अविचलित संतुलन, चतुर या निपुण दिखने की इच्छा से मुक्ति। एक ऐसी मानसिक स्थिति जहाँ फिल्मांकन कैमरे की नज़र नहीं, रिकॉर्ड किए गए शब्दों का माइक नहीं, बल्कि इस ज्ञान का मौन हो कि जो सही है, वही हो रहा है। सही, सही और गलत के रूप में, एक अधिकार पर दूसरे अधिकार के दावे की तरह नहीं, बल्कि दूसरे अधिकार पर दूसरे अधिकार के दावे की मांग के रूप में।

यह पूछा जा सकता है कि जब सदन में स्थिति कुछ भी नहीं है तो सभापति शांत कैसे रह सकते हैं?

कैसे, बिल्कुल। यह प्रश्न या संदेह वैध है, न्यायोचित है, और इसका सामना हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो चाहता है कि अध्यक्ष अविचल बुद्धिमता का आदर्श बनें।

यदि मैं इतना साहस कर सकूं कि सुझाव दे सकूं तो तीन तरीके हैं जिनसे यह किया जा सकता है।

पहला, सदन और राष्ट्र के सामने, एक प्रारंभिक और निर्णायक कदम उठाकर, अध्यक्ष की वस्तुनिष्ठ सत्यनिष्ठा को स्थापित करना है। उदाहरण की शक्ति को कोई नहीं हरा सकता। और यह उदाहरण शक्ति या अहंकार के प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि सिद्धांत और पद्धति के प्रदर्शन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। अध्यक्ष की स्पष्ट निष्पक्षता सांसदों के पारस्परिक सहयोग को जन्म देती है।

दूसरा है निरंतर संवाद के ज़रिए सभी सांसदों का विश्वास हासिल करना। अगर सदन पवित्र स्थान है, तो अध्यक्ष का कक्ष उस पवित्र स्थान का प्रांगण है जहाँ वास्तविकता और वास्तविकता का मिलन होता है।

तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है शब्द का महत्व। अध्यक्ष का वचन हल्के में नहीं बोला जाता। ऐसा नहीं है कि वह भारी हो, पाखंडी तृण से लदा हो, नहीं। उसे बस सच लगना चाहिए, बस सच लगना चाहिए। और जब वह ऐसा ही लगता है, तो बदले में उसे दिया गया वचन झूठा साबित होने से बच जाएगा। और अगर वह वचन झूठा साबित हो भी जाए, तो उसके रचयिता का विवेक अध्यक्ष का सहयोगी बनकर उससे निपटे।

राज्यसभा से परे, उपराष्ट्रपति केवल एक छाया राष्ट्रपति नहीं, बल्कि देश के सर्वोच्च पद के सबसे निकट होते हैं। और ऐसा होने के नाते, बौद्धिक और मानवीय दृष्टि से सुलभ होने के कारण, वे प्रथम नागरिक और समस्त नागरिकों के बीच एक सेतु हैं। वे संविधान के संघीय सिद्धांत हैं जो सिंधु को गैलेथिया से जोड़ते हैं।

गाला… क्या?

बिल्कुल सही।

हम सभी सिंधु नदी के बारे में जानते हैं, जो उस नदी का सबसे उत्तरी प्रतीक है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम रखा गया है। हम सभी यह नहीं जानते कि गैलाथिया भारत की सबसे दक्षिणी नदी है। जी हाँ, हमारी सबसे दक्षिणी नदी, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में बहती है।

राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद एक ऊँचा शिखर है। उपराष्ट्रपति का कद शिखर नहीं, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को, लाक्षणिक और अन्य रूपों में, सहजता से जोड़ सकता है। उनके पद में, संविधान की परिकल्पना की ऊँचाई, देशांतर और अक्षांश की बाधाओं को मिटाते हुए, एक समतल एकरूपता में, उसके विस्तार के समतल मैदानों में प्रवाहित होती है। राष्ट्रपति राष्ट्र की एकीकृत इच्छाशक्ति का नेतृत्व करते हैं, और उपराष्ट्रपति उसका अग्रदूत होते हैं।

उस महान् आसन पर पन्द्रहवाँ स्थान प्रथम के योग्य हो। द टेलीग्राफ ऑनलाइन से साभार