कविता का विश्लेषण

‘एक जूठी पत्तल’

एस.पी.सिंह

-भूमिका : संवेदना का भूगोल और भूख की आत्मकथा

कवि जयपाल की यह कविता ‘एक जूठी पत्तल केवल एक सामाजिक रचना नहीं, बल्कि भारतीय भूख, निर्धनता और मातृत्व की सबसे गहरी परतों को उद्घाटित करने वाला आत्मकथ्य है। यह कविता उस वर्ग की आवाज़ है जिसे इतिहास ने दर्ज नहीं किया, और समाज ने “बचा हुआ” मानकर छोड़ दिया। यहाँ ‘झूठी पत्तल’ प्रतीक बन जाती है—उस तिरस्कृत जीवन का, जो दूसरों की दावतों से बचे टुकड़ों पर पलता है।

शब्द-चित्र और प्रतीकात्मकता – झूठी पत्तल कविता का हर शब्द एक प्रतीक है। “मिली-जुली सतरंगी मिठाइयाँ” केवल मिठास नहीं, असमानता की विडंबना है। ‘कटे-फटे फल-फ्रूट’ सभ्य समाज के दोहरेपन का आईना हैं, जहाँ संपन्न वर्ग का फेंका हुआ ही निर्धन के लिए पर्व बन जाता है।

कवि ने माँ को ‘चिड़िया’ कहा—यह रूपक भारतीय काव्य परंपरा में अत्यंत गूढ़ है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगती है, वैसे ही माँ अपनी भूख मारकर अपने बच्चों के लिए ‘झूठी पत्तल’ का संसार बसाती है। यह रूपक मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ की मानवीय करुणा और शमशेर बहादुर सिंह की सूक्ष्म संवेदना, दोनों को एक साथ छूता है।

कविता का भाव-संवेदन : ममता और भूख का संघर्ष

यह कविता उस क्षण को पकड़ती है जब मातृत्व और निर्धनता आमने-सामने खड़े हैं। माँ का ‘घंटों इंतज़ार करवा कर आना’, ‘कुत्तों-बिल्लियों से बच-बचाकर लाना’ और फिर ‘हम खाते थे, माँ सो जाती थी’ — यह दृश्य किसी दार्शनिक उपन्यास की चरम स्थिति है। यहाँ कवि माँ की थकान में देश की व्यवस्था की थकान को देखता है। कवि कहना चाहता है कि समाज में आज भी करोड़ों माँएँ ‘झूठी पत्तल’ पर अपने बच्चों के लिए जीवन परोस रही हैं, जबकि सभ्य वर्ग अपनी ‘भूख’ को आधुनिकता की चमक में छुपा देता है। यह कविता दरअसल हमारी ‘सामूहिक शर्म’ का दस्तावेज़ है।

भाषा, शैली और संरचना : लोकभाषा की सहज करुणा

जयपाल की भाषा लोक-संवेदना से निकली है। इसमें अकृत्रिमता है, बनावट नहीं है।

‘कटे-फटे फल-फ्रूटों पर’, ‘श्मशान में मुर्दे से उतारी गई चादरें—यह यथार्थ का कठोर मुहावरा है, जो नागार्जुन की जनभाषा और त्रिलोचन की आत्मीय सादगी की याद दिलाता है।

उनकी शैली न तो भावुक है, न शुष्क ,वह तटस्थ होकर भी भीतर तक भिगो देती है।

सामाजिक सन्दर्भ : आत्मा की नग्नता का यथार्थ

कविता के अंतिम अंश में —

‘जूठन से हम पेट भर लेते थे, उतरन से शरीर ढक लेते थे, आत्मा भूखी-नंगी ही छोड़ देते थे’—

यहाँ कवि का दर्शन खुलता है। वह कहता है कि मनुष्य की सभ्यता केवल पेट और शरीर तक सीमित रह गई है,आत्मा अब भी भूखी है।

यह विचार भवानीप्रसाद मिश्र और मुक्तिबोध के उस चिंतन से जुड़ता है जहाँ “भूख” और “नैतिकता” के बीच का द्वंद्व समाज की आत्मा को बेनक़ाब करता है।

कविता का भावार्थ और निष्कर्ष : न्याय, वेदना और विवेक

जयपाल ने इस कविता में न्याय किया है — उस वर्ग के प्रति जो हमेशा अन्याय का शिकार रहा।

यह कविता नकारात्मक नहीं यह करुणा में छिपी सकारात्मक चेतना है। इसमें दुःख की भाषा है, लेकिन हार की नहीं।

यह कविता हमें झकझोरती है पर हताश नहीं करती; यह उस ‘माँ’ को जीवित करती है जो हर युग में भूख से लड़ते हुए भी प्रेम सिखाती है।

तुलनात्मक दृष्टि से : उच्च कोटि के साहित्य से संबंध ।यदि तुलनात्मक रूप में देखा जाए तो यह कविता मुक्तिबोध की ‘अंधेरे में’ की सामाजिक बेचैनी, शमशेर की भाव-संवेदनशीलता, नागार्जुन की जन-भाषा और कबीर के व्यंग्य-बोध — चारों का संगम है।

जयपाल ने जिस पारदर्शी ईमानदारी से झूठी पत्तल का बिम्ब खड़ा किया है, वह रामधारी सिंह दिनकर के “संघर्ष” और रघुवीर सहाय के “जन-मन” दोनों से संवाद करता है।

अंतिम कथन : जीवन एक जूठी पत्तल । कविता अंततः कहती है कि मनुष्य की पूरी ज़िंदगी एक ‘जूठी-पत्तल’ है,जिसे समाज तब तक उपयोग करता है जब तक उसमें कुछ बचा हो,

और फिर फेंक देता है, बिना देखे कि उसमें किसी माँ का आँसू अब भी चिपका है।

निष्कर्ष :

‘एक जूठी-पत्तल’ भारतीय कविता में निर्धनता, मातृत्व और मानवता के त्रिकोण का जीवंत रूप है।

जयपाल ने अपनी संवेदना को भाषा में इस तरह पिरोया है कि हर पंक्ति माँ की उँगलियों की तरह काँपती है, पर टूटती नहीं।

यह कविता न केवल काव्य है बल्कि करुणा का इतिहास है।

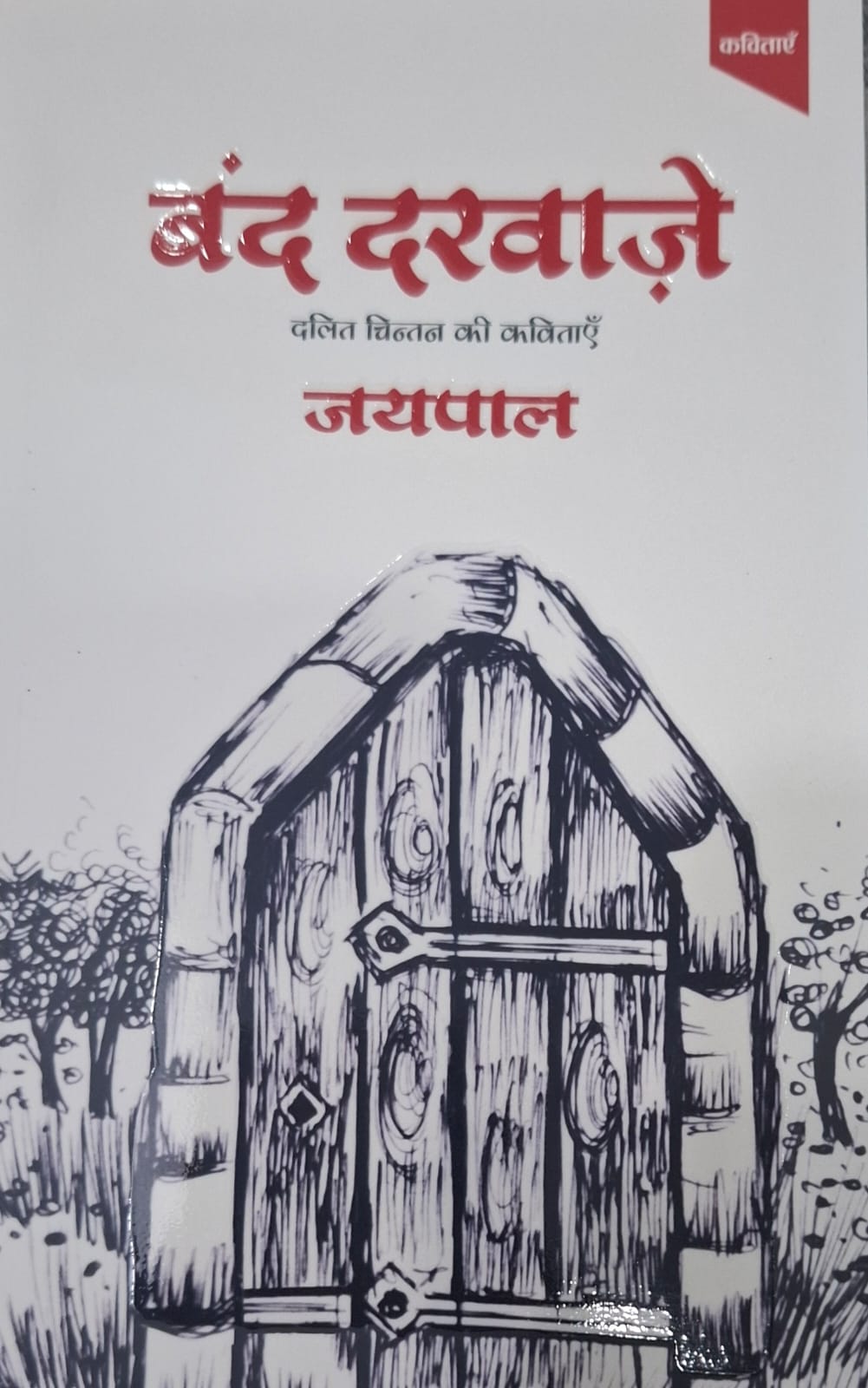

कविता-संग्रह – बंद दरवाजे

कवि : जयपाल

लेखकः एस.पी. सिंह

‘बंद दरवाजे’ संग्रह की वरिष्ठ कवि जयपाल की कविता ‘एक जूठी पत्तल’ की कभी और समीक्षक एसपी सिंह द्वारा यहां की गई समीक्षा “गागर में सागर” वाले मुहावरे को चरितार्थ करती है! इतने कम शब्दों में इतनी “सटीक सार्थक और यथार्थ” समीक्षा इधर काम ही देखने में आती है। समीक्षक एसपी सिंह ने जयपाल के कवि को कबीर शमशेर त्रिलोचन मुक्तिबोध सरीखे के कवियों की परंपरा से जोड़कर देखना कोई अतिशयोक्ति नहीं बल्कि एक यथार्थ है। उस काव्य “परंपरा को सहजते” हुए जयपाल का कवि अपना एक “मौलिक मुहावरा” गढता है जोकि शुरू से ही उनकी कविता का मुख्य भाव और आकर्षण है। उनकी पैनी दृष्टि से शोषण का कोई औजार “अनदेखा” नहीं रह सकता है। “कटाक्ष की भाषा” का इस्तेमाल करते हुए भी वह कविता के “मुख्य भाव और कथ्य” से कभी “डेविएट” नहीं होते हैं। जयपाल का कवि यह जानता है कि यह सिर्फ “निर्धनता का मामला” नहीं है बल्कि इसके पीछे “मनुवादी वर्णाश्रमी” सिस्टम का सदियों पुराना “शोषण का शिकंजा” क्रियाशील है चाहे “सामंती-सिस्टम” रहा हो या “पूंजीवादी-व्यवस्था” हो !