डॉ एस के बनर्जीः फोटो साभार द टेलीग्राफ

सात दशक पहले कोलकाता के वैज्ञानिक डॉ.एस.के.बनर्जी ने क्लाउड-सीडिंग प्रयास से कृत्रिम बारिश की थी

प्रदूषण कम करने के लिए पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के जरिये कृत्रिम बारिश कराने की कोशिश की

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने देश की राजधानी से धुंध और गर्दे के प्रदूषण की परत को हटाने के लिए आईआईटी कानपुर के जरिये आर्टिफिशियल बारिश कराने की कोशिश की। लेकिन मीडिया रिपोर्टोंमें बताया गया कि वह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं रहा। लेकिन भारत में क्लाउड-सीडिंग की यह पहली कोशिश नहीं थी।

द टेलीग्राफ ने पिछले दिनों देबरूप चौधरी की एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि कोलकाता के एक साइंटिस्ट ने सात दशक पहले इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो लगभग 100 परसेंट सफल रहा था।

टेलीग्राफ की रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉ. सुधांशु कुमार बनर्जी, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल थे और जिन्हें उनके करीबी लोग प्यार से “मेघ (बादल) बनर्जी” कहते थे, उन्होंने 1952 में जादवपुर के कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में लिमिटेड रिसोर्स के साथ कोलकाता में बारिश करवाई थी।

कम लागत वाले उपायों से सफलता की उच्च दर

रिपोर्ट बताती है कि 1950 के दशक की शुरुआत में, जब क्लाउड सीडिंग अमेरिका में भी एक नया कॉन्सेप्ट था, तब बनर्जी ने इस पर गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने अमेरिका विज़िट के दौरान शुरुआती एक्सपेरिमेंट देखे थे और उनका मानना था कि इस प्रोसेस को भारत में भी अपनाया जा सकता है और इसे ज़्यादा कॉस्ट-इफेक्टिव बनाया जा सकता है।

जादवपुर में, उन्होंने कंट्रोल्ड कंडीशन में बारिश को सिम्युलेट करने के लिए अपना खुद का एक लंबा कांच का क्लाउड चैंबर डिज़ाइन किया। उनके पोते रंजन बनर्जी, जो अब 72 साल के इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और आईआईटी कानपुर के एलुमनाई हैं, ने बताया, “उन्होंने आउटडोर ट्रायल शुरू करने से पहले उस चैंबर में लगभग दो साल तक एक्सपेरिमेंट किए।”

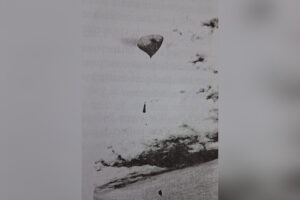

1952 में बादल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला साउंडिंग-गुब्बारा सोर्स -द टेलीग्राफ से साभार

जब फील्ड ट्रायल का समय आया, तो हाइड्रोजन से भरे गुब्बारों में छोटे-छोटे मैकेनिज्म लगाए गए जो सिल्वर आयोडाइड वेपर, ड्राई आइस और सीडिंग मटीरियल को फैलाने के लिए गनपाउडर का एक कंट्रोल्ड चार्ज छोड़ते थे। रंजन ने बताया, “उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने गुब्बारों का इस्तेमाल करके काम चलाया, जिनसे वह पहले से ही अपने मौसम विज्ञान के काम की वजह से परिचित थे।”

उस समय के हिसाब से नतीजे बेहद चौंकाने वाले थे। रंजन ने कहा, “प्रयोग लगभग हर दिन सफल रहे। दरअसल, कभी-कभी बारिश इतनी ज़्यादा होती थी कि आस-पास के इलाकों के लोग जलभराव की शिकायत करने लगते थे।”

बाद में बोस संस्थान में आचार्य जगदीश चंद्र बोस स्मृति व्याख्यान में इन सफल परीक्षणों को प्रस्तुत किया गया और 1955 में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा “कृत्रिम वर्षा” के रूप में प्रकाशित किया गया।

वह वैज्ञानिक जिसे कामचलाऊ व्यवस्था पसंद थी

एनर्जी का सफ़र कोलकाता से शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में गणित पढ़ा और बाद में डीएससी की डिग्री हासिल की। उन्होंने साइंस कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया और इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ़ साइंस में सी.वी. रमन के पहले रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम किया।

बाद में, वह इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (आईएमडी) में शामिल हो गए और आखिरकार 1944 में ऑब्ज़र्वेटरीज़ के पहले भारतीय डायरेक्टर जनरल बने। रंजन ने याद करते हुए कहा, “वह थ्योरेटिकल साइंटिस्ट से ज़्यादा एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे।” “उन्हें इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत दिलचस्पी थी और यह समझने में भी कि मौसम का अध्ययन और भविष्यवाणी कैसे की जा सकती है।”

कृत्रिम बारिश के लिए उपयुक्त बादल निर्माणःसोर्स- द टेलीग्राफ से साभार

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, जब इम्पोर्टेड मौसम संबंधी उपकरण नहीं मिल रहे थे, तो बनर्जी ने मौसम नेटवर्क को चालू रखने के लिए देश में ही बने विकल्प डेवलप किए – उनके इन कामों के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ़ द ब्रिटिश एम्पायर (ओबीआई) मिला। आज़ादी के बाद, बनर्जी ने यूनाइटेड नेशंस के तहत वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनाइज़ेशन (डब्ल्यूएमओ) में भारत और बाद में एशिया का प्रतिनिधित्व किया।

जब वे 1950 में रिटायर हुए, तो बनर्जी फिर से टीचिंग में लौट आए – जादवपुर में नए बने कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में गणित के प्रोफेसर के तौर पर शामिल हुए। वहाँ, उनकी जिज्ञासा उन्हें फिर से एक्सपेरिमेंट करने और बारिश कराने की कोशिश करने की ओर ले गई।

मुश्किलों के बावजूद काम करना

यह प्रोजेक्ट बहुत कम बजट में किया गया था। रंजन ने बताया, “उन्हें मौसम विभाग से फंडिंग नहीं मिली क्योंकि उन्हें लगा कि यह पैसे की बर्बादी है।” “उन्हें साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल और जादवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ मदद मिली, लेकिन वह लिमिटेड थी। इसलिए उन्होंने ज़्यादातर सेटअप खुद ही बनाया।”

गुब्बारे नागपुर में बनाए गए थे, जबकि हाइड्रोजन लोकल लेवल पर मिला था। इन मामूली साधनों का इस्तेमाल करके, उन्होंने ज़मीन से बादलों में सीडिंग करने का एक तरीका डेवलप किया – जो विदेशों में इस्तेमाल किए जा रहे एयरक्राफ्ट-बेस्ड तरीकों से कहीं ज़्यादा सस्ता था।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी ने बाद में उनके काम को माना, और कहा कि “बारिश कराने के क्षेत्र में शुरुआती कोशिशें 1952 में कलकत्ता में डॉ. एस.के. बनर्जी ने की थीं। यहां तक कि BBC न्यूज़ ने भी 2023 की दिल्ली के क्लाउड-सीडिंग प्रोजेक्ट पर अपनी रिपोर्ट में बनर्जी को आर्टिफिशियल बारिश का एक्सपेरिमेंट करने वाला पहला भारतीय क्लाइमेटोलॉजिस्ट बताया था।

उनके एक्सपेरिमेंट के बाद, सरकार ने आगे की रिसर्च बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट के लिए नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी को सौंप दी। इस बीच, बनर्जी शांतिनिकेतन के रतनपल्ली चले गए, जहाँ उनके पड़ोसी उन्हें प्यार से “मेघ बनर्जी” कहते थे – वह आदमी जो बादल से बारिश करवा सकता था।

बारिश कराने वाला यह आदमी समय के साथ गुम हो गया

अगर उनके पोते न होते तो इस कहानी का ज़्यादातर हिस्सा समय के साथ खत्म हो गया होता। रंजन ने बताया, “मेरी दादी ने मेरे दादाजी की बायोग्राफी बंगाली में लिखी थी।” “जब मैंने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो मुझे उनके बारिश कराने के एक्सपेरिमेंट के बारे में कई डिटेल्स पता चलीं। तभी मैंने आईएमडी जैसे इंस्टीट्यूशन्स से संपर्क करना शुरू किया ताकि उन्हें वेरिफाई कर सकूं।”

उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि आईएमडी ने न केवल जानकारी कन्फर्म की, बल्कि उनकी विरासत को भी सहेज कर रखा था। रंजन ने कहा, “उनकी तस्वीर दिल्ली में आईएमडी हेडक्वार्टर में लगी हुई है, और कोलकाता में अलीपुर रीजनल मेट ऑफिस का कॉन्फ्रेंस रूम भी उन्हीं के नाम पर है।”

बाद में उन्होंने अपनी दादी की ट्रांसलेटेड बायोग्राफी की कॉपी पूरे भारत में आईएमडी लाइब्रेरीज़ को दीं, यह पक्का करते हुए कि 3 रमानी चटर्जी रोड, बालीगंज के डॉ. एस.के. बनर्जी – वह आदमी जिसने कोलकाता में बारिश करवाई थी – की कहानी फिर से भूली न जाए।

रंजन ने कहा, “आजकल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से आर्टिफिशियल बारिश के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं।” “लेकिन वह सत्तर साल पहले गुब्बारों और लिमिटेड रिसोर्स के साथ यह कर रहे थे। हो सकता है कि उन्हें अपने जीवनकाल में पहचान न मिली हो, लेकिन उन्होंने जो काम किया वह उस समय के हिसाब से बहुत शानदार था।”

बादलों में एक विरासत

जब भारत एक बार फिर सूखे से राहत और प्रदूषण कंट्रोल जैसे जवाबों के लिए क्लाउड सीडिंग की तरफ देख रहा है, तो डॉ. एस.के. बनर्जी की कहानी एक ज़रूरी चैप्टर बनी हुई है, जो बहुत से लोगों को जिज्ञासा और लगन की ताकत याद दिलाती है।

रंजन ने कहा, “वह एक पायनियर थे जो प्रैक्टिकल साइंस में विश्वास करते थे।” “उन्होंने सही हालात या फंडिंग का इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने बस इसे काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया।”

बालीगंज और शांतिनिकेतन के बीच, अपने चॉकबोर्ड इक्वेशन्स और हाइड्रोजन गुब्बारों के बीच, भारत के पहले रेनमेकर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसके असर आज भी आसमान में महसूस किए जा सकते हैं।