निराशा की राजनीति

हिलाल अहमद

एक अजीब सी अज्ञानता हमारी राजनीतिक चर्चाओं की पहचान बन गई है। सत्ताधारी दल के विरोधी, जिनसे सतर्क और रचनात्मक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने की अपेक्षा की जाती है, भ्रमित और निराशावादी हैं। उनकी आलोचनाएँ अक्सर सरकार द्वारा पेश किए गए किसी खास राजनीतिक कदम या नीतिगत प्रस्ताव के इर्द-गिर्द घूमती हैं। विचारों का कोई रचनात्मक पैकेज पेश करके राजनीतिक विमर्श को नया रूप देने का कोई उत्साह नहीं दिखता। विपक्षी राजनीति की इस नकारात्मक, एकतरफा और अप्रभावी शैली में लोगों और समुदायों की आशाओं और आकांक्षाओं को समायोजित करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

एक और तरीका है जिसमें यह निराशाजनक रवैया राजनीतिक अभिव्यक्ति पाता है। शासन-समर्थक टिप्पणीकारों का एक वर्ग हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि अतीत की गलतियाँ धीरे-धीरे सुधारी जा रही हैं और अंतिम भविष्य निकट आ रहा है। इस योजना में, वर्तमान को राजनीतिक न्याय के युग के रूप में पुनर्परिभाषित करने के लिए इतिहास में बुरे लोगों, बुरे समय और बुरे फैसलों की एक मायावी और अंतहीन खोज है। इसलिए, भविष्य की कल्पना केवल एक पुनर्गठित अतीत के अवशेष के रूप में ही की जा सकती है। यह भावुक दिखने वाली सोच भी अंतर्मुखी प्रकृति की है, जहाँ आशा और आकांक्षा को केवल आहत भावनाओं के रूप में ही समझा जा सकता है।

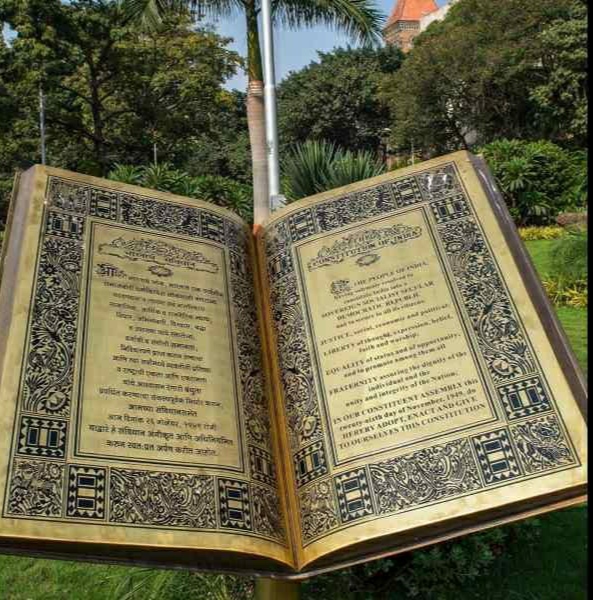

हमारे राजनीतिक विमर्श के इस स्पष्ट रूप से नकारात्मक चरित्र के बावजूद, लोकतंत्र की चुनाव-केंद्रित कल्पना अभूतपूर्व रूप से फल-फूल रही है। संविधान को सबसे पवित्र राजनीतिक दस्तावेज़ माना गया है और लोकतंत्र अपने आप में एक साध्य बन गया है। क्या यह किसी विरोधाभास को दर्शाता है? क्या राजनीतिक विमर्श के निराशावाद और राजनीतिक कार्रवाई की जीवंतता के बीच कोई संबंध है?

इन मुद्दों का पता लगाने के लिए, हमें सबसे पहले अपने चुनाव-केंद्रित लोकतंत्र की प्रकृति पर गौर करना होगा। राजनीतिक दल चुनावी मैदान में भाग लेने के लिए उत्साहित रहते हैं। दरअसल, चुनाव एक ऐसे उद्योग में तब्दील हो गए हैं जहाँ राजनीतिक दल अलग-अलग कंपनियों के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे मतदाताओं को उपभोक्ता मानते हैं, उन्हें आकर्षित करने के लिए आकर्षक नीतिगत पैकेज (मुफ्त उपहारों सहित) तैयार करते हैं, और एक अनुकूल राजनीतिक संतुलन स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया में, मतदाताओं को लामबंद करने के उद्देश्य से उनके विकल्पों का गहन अध्ययन किया जाता है। साथ ही, नए राजनीतिक मुद्दों और ज़रूरतों को जन्म देने के गंभीर प्रयास भी किए जाते हैं। राजनीति के इस व्यवसायीकरण के दो संबंधित परिणाम सामने आए हैं।

पहला, चुनावी प्रतिस्पर्धा के मुद्दों और चिंताओं को परिभाषित करने में राजनीतिक वर्ग (जिसमें सभी राजनीतिक खिलाड़ी और समूह शामिल हैं) का एकाधिकार हो गया है। यह अलिखित सहमति इतनी शक्तिशाली हो गई है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याएँ—लगातार बढ़ती बेरोज़गारी, आर्थिक असमानता और महंगाई—जिन्हें मतदाता हमेशा राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के बुनियादी कारणों के रूप में उजागर करते हैं, चुनावी मुद्दे नहीं बन पाते।

दूसरा, मतदाताओं के विवेकशील उपभोक्ताओं में वास्तविक रूपांतरण ने राजनीतिक वर्ग को सामाजिक दुनिया से रणनीतिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया है। सामाजिक दुनिया को एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जहाँ जाति, वर्ग और धर्म की ताकतें सामरिक शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक संतुलन बनाती हैं। राजनीतिक वर्ग सामाजिक क्षेत्र के संरचनात्मक ढाँचे को अस्थिर नहीं करना चाहता। इसके बजाय, वह निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर जीतने योग्य चुनावी गठबंधन बनाने के लिए सामाजिक विभाजनों – जाति, धर्म, भाषा – का इस्तेमाल करता है।

इस प्रकार, सामाजिक और चुनावी, एक-दूसरे को दिलचस्प तरीके से दोहराते रहते हैं। यह ‘हमेशा की तरह चलने वाला’ रवैया न केवल सत्ता के मौजूदा ढाँचे को वैध ठहराता है, बल्कि राजनीतिक दलों को सामाजिक संघर्षों से दूर रहने के लिए भी प्रोत्साहित करता है (जब तक कि उनका कोई चुनावी मूल्य न हो)। इस प्रकार, राजनीति के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का विचार पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। यही एक मुख्य कारण है कि भारत में राजनीतिक विमर्श बेहद अंधकारमय और निराशाजनक हो गया है।

यह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर लाता है: हमें आशा की राजनीति को एक वैध अपेक्षा के रूप में क्यों मान्यता देनी चाहिए? आख़िरकार, राजनीतिक वर्ग ने व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ स्वीकार्य मानदंड तैयार किए हैं और कई छोटी-बड़ी रुकावटों (1975-77 के राष्ट्रीय आपातकाल सहित) के बावजूद, यह सात दशकों से भी अधिक समय से सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ हमें संविधान की ओर लौटना होगा – न केवल एक कानूनी पाठ के रूप में, बल्कि एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में जो राज्य को सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कुछ ज़िम्मेदारियाँ उठाने का निर्देश देता है।

भारत का संविधान एक बहुआयामी राजनीतिक आंदोलन का परिणाम था। स्वतंत्रता संग्राम केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करना था। यद्यपि भविष्योन्मुखी, समतावादी समाज के सटीक अर्थों पर कोई सहमति नहीं थी, फिर भी उस समय के नेताओं के लिए यह स्पष्ट था कि सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, लिंग-आधारित भेदभाव और आर्थिक विषमता जैसी सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल एक हस्तक्षेपकारी राज्य द्वारा ही किया जा सकता है। इस अर्थ में, संविधान के दो स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य थे। इसे राजनीतिक व्यवस्था को क्रियाशील बनाने के लिए एक विस्तृत कानूनी रूपरेखा प्रदान करनी थी। साथ ही, राज्य को एक नैतिक शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए निर्देशों का एक समूह तैयार करना था। संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, राज्य का सामाजिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना नैतिक कर्तव्य है।

संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि संविधान में एक आदर्श भारतीय समाज का स्पष्ट प्रस्ताव है। इसकी चार विशेषताएँ हैं: यह एक ऐसा समाज है जो राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के आदर्शों का त्याग किए बिना सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहता है; यह एक ऐसा समाज है जो संवाद और चर्चा की संस्कृति के लिए प्रयास करता है; यह एक ऐसा समाज है जहाँ व्यक्ति की गरिमा का सम्मान किया जाता है और उसके आत्म-सम्मान का पोषण किया जाता है; और अंततः, यह एक ऐसा समाज है जो भारत की विविधता को उसकी शक्ति के रूप में स्वीकार करता है और साथ ही उसकी अंतर्निहित एकता पर भी ज़ोर देता है।

संवैधानिक समाज की यह कल्पना निश्चित रूप से इस विश्वास पर आधारित है कि चुनावी राजनीति और, इस मामले में, लोकतंत्र, अकल्पनीय सोचने और असंभव प्रतीत होने वाली चीज़ों को हासिल करने के साधन मात्र हैं। इसलिए, संविधान की भावना हमें आशा और आकांक्षाओं से भरी एक सकारात्मक राजनीति की माँग और अपेक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। द टेलीग्राफ से साभार

हिलाल अहमद, सीएसडीएस, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।