अलेक्जेंडर डुगिन का समस्याग्रस्त ज्ञान

कैरल शेफ़र

नवंबर 2024 में, अलेक्जेंडर डुगिन, जिन्हें अक्सर ‘पुतिन का रासपुतिन’ कहा जाता है, ने दिल्ली में छात्रों, प्रोफेसरों और बुद्धिजीवियों से भरे एक कमरे को संबोधित किया। उन्होंने उनसे कहा कि भारत के रूप में भारत का सभ्यतागत पुनर्निर्माण “नरेंद्र मोदी द्वारा मन के विउपनिवेशीकरण” कहे जाने वाले “पर निर्भर करता है”। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी “वैदिक जड़ों” की ओर लौटना होगा। उन्होंने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भी यही संदेश दोहराया और पश्चिम के विरुद्ध रूस-चीन-भारत धुरी की वकालत की।

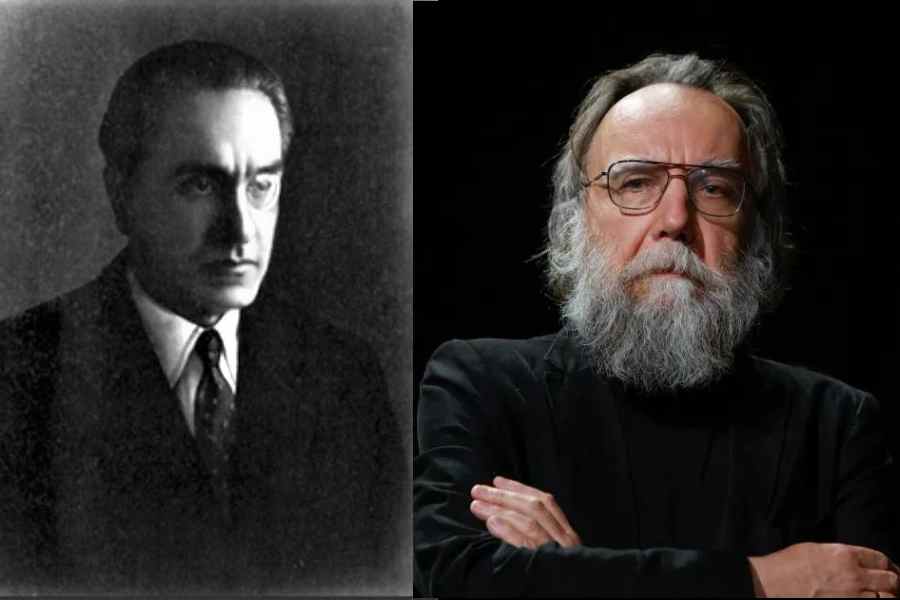

डुगिन खुद को भू-राजनीति का दार्शनिक कहते हैं। असल में, वे वैश्विक अति-दक्षिणपंथ के एक बौद्धिक प्रभावक, एक स्वयंभू रहस्यवादी से ज़्यादा हैं, जिन्होंने रूसी अभिजात वर्ग को सलाह दी है और विभिन्न महाद्वीपों के राष्ट्रवादियों और अतिवादियों के साथ संबंध बनाए हैं। उनके विचार धर्मशास्त्र, षड्यंत्र और भू-राजनीति को एक ही विश्वदृष्टि में समेटे हुए हैं: प्राचीन सभ्यताओं के नेतृत्व में आधुनिकता के विरुद्ध विद्रोह।

डुगिन के लिए, भारत उस परियोजना के केंद्र में है। वह इसे न केवल वैश्विक शक्ति संतुलन में एक भागीदार के रूप में देखते हैं, बल्कि उदार पश्चिम के विरुद्ध विद्रोह के आध्यात्मिक आधार के रूप में भी देखते हैं। उनके कई प्रभाव, विशेष रूप से इतालवी फ़ासीवादी दार्शनिक, जूलियस इवोला, भी इसी आकर्षण से प्रभावित थे। वे भारत की कल्पना आर्य ज्ञान के भंडार के रूप में करते थे, एक ऐसा स्थान जहाँ पदानुक्रम ईश्वरीय रूप से निर्धारित था।

इवोला की रचनाओं ने यूरोप के युद्धोत्तर नव-फासीवादी चिंतन को आकार दिया। वे लोकतंत्र, समानता और प्रगति से घृणा करते थे, जिन्हें वे पतन के संकेत मानते थे। उन्होंने नाज़ीवाद की भी आलोचना की क्योंकि वह जनता के प्रति बहुत नरम था, उसके प्रति बहुत चिंतित था, और श्रम की गरिमा के बारे में अपनी बयानबाजी में बहुत समतावादी था। उनकी 1934 की पुस्तक, “रिवोल्ट अगेंस्ट द मॉडर्न वर्ल्ड” में तर्क दिया गया था कि सच्ची सभ्यता केवल पदानुक्रम और पारलौकिकता के माध्यम से ही अस्तित्व में रह सकती है, एक ऐसी ब्रह्मांडीय व्यवस्था जिसमें शासक और पुजारी ईश्वरीय सत्ता का प्रतीक हों। इवोला के लिए, भारत की जाति व्यवस्था कोई अन्याय नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी।पिछले दशक में, इवोला का नाम यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के अति-दक्षिणपंथी नेटवर्कों में फिर से उभरा है, जहाँ उनके लेख नए चमकदार अनुवादों के साथ ऑनलाइन प्रसारित होते हैं। श्वेत राष्ट्रवादी और ‘परंपरावादी’ प्रभावशाली लोग उन्हें उद्धृत करते हैं, जो उनकी पवित्रता और पदानुक्रम की भाषा को उधार लेते हैं, लेकिन उसके ऐतिहासिक बोझ को उतार फेंकते हैं। इस समूह के लिए, भारत की प्राचीन व्यवस्था पवित्र निरंतरता के एक आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है, इस बात का प्रमाण कि असमानता को नियति के रूप में पुनः ब्रांड किया जा सकता है।

डुगिन ने उस कल्पना को इक्कीसवीं सदी के लिए अद्यतन किया है। अपनी पुस्तक, “द फोर्थ पॉलिटिकल थ्योरी” में, वे उदारवाद और मार्क्सवाद, दोनों को अस्वीकार करने का दावा करते हैं। इसके बजाय, वे एक आध्यात्मिक राजनीति प्रस्तुत करते हैं जिसमें व्यक्ति नहीं, बल्कि सभ्यताएँ इतिहास के मुख्य पात्र हैं। उनके ब्रह्मांड विज्ञान में, पश्चिम अराजकता और भ्रष्टाचार का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे वे “द बीस्ट” कहते हैं। रूस, चीन और भारत ऐसे प्रतिभार हैं जिन्हें परंपरा और जड़ता के माध्यम से संतुलन बहाल करना होगा।

जब डुगिन “बहुध्रुवीयता” की बात करते हैं, तो वे कूटनीति या सत्ता-बंटवारे की बात नहीं कर रहे होते। वे धर्मशास्त्र का वर्णन कर रहे होते हैं। उनका बहुध्रुवीय संसार पवित्र खंडों में विभाजित है, जिनमें से प्रत्येक आंतरिक मतभेदों से मुक्त है। हिंदू दर्शन इसके लिए शब्दावली प्रदान करता है: पतन और नवीनीकरण के चक्रीय युग, धर्म का नियम, और नैतिक अंधकार के युग के रूप में कलियुग। अपने पहले इवोला की तरह, डुगिन इन विचारों को एक सर्वनाशकारी मोड़ देते हैं, यह तर्क देते हुए कि पवित्र व्यवस्था की वापसी से पहले आधुनिकता का पतन होना चाहिए।

यह संदेश भारत के राजनीतिक दक्षिणपंथ की चापलूसी करता है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसका वैचारिक संरक्षक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अक्सर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के बजाय एक सभ्यतागत राज्य के रूप में वर्णित करते हैं, एक प्राचीन राष्ट्र जो सदियों के पश्चिमी शासन के बाद अपने मूलतत्व को पुनः खोज रहा है। डुगिन की आध्यात्मिक उपनिवेशवाद-विमुक्ति की बात इसी कथानक में सटीक बैठती है।

उनके समूह को कुछ सांस्कृतिक टिप्पणीकारों और ऑनलाइन राष्ट्रवादियों से सहानुभूति मिली है, जो परंपरा और ‘भू-राजनीतिक नियति’ के बारे में उनके विचारों को बिना स्रोत का नाम लिए उद्धृत करते हैं। उनके निबंधों के अनुवाद उन भारतीय मीडिया संस्थानों में प्रकाशित होते हैं जो पश्चिमी प्रभाव के विकल्प के रूप में ‘यूरेशियनवाद’ का जश्न मनाते हैं। सोशल मीडिया पर पले-बढ़े युवा दर्शकों के लिए, डुगिन की गर्व और प्रतिरोध की भाषा आकर्षक, यहाँ तक कि सशक्त बनाने वाली लग सकती है, जब तक कि कोई इसकी कीमत नहीं समझ लेता: संप्रभुता के रूप में प्रस्तुत समर्पण।

लेकिन वह जो प्रस्तुत करता है वह पुष्टि नहीं है। यह विनियोग है। डुगिन और उनसे पहले इवोला को आकर्षित करने वाला भारत एक प्रक्षेपण है। यह यूरोप और अब ‘यूरेशिया’ की आध्यात्मिक असुरक्षाओं का प्रतिबिम्ब है। यह असहमति, सुधार या विरोधाभास से रहित भारत है। यह एक ऐसा भारत है जो एक अंध-कल्पित मिथक में जकड़ा हुआ है। उस संस्करण में, जाति ब्रह्मांडीय नियम बन जाती है, पदानुक्रम एक गुण, और बहुलवाद एक दोष।

असली भारत कहीं ज़्यादा अव्यवस्थित है। इसकी दार्शनिक परंपरा तर्क और आत्म-सुधार पर आधारित है। बौद्धों ने कर्मकांडों को नकारा, भक्ति कवियों ने रूढ़िवादिता को चुनौती दी और सुधारकों ने जातिवाद को चुनौती दी। डुगिन का भारत उस जटिलता को मिटा देता है। जो बचता है वह है शुद्धता और व्यवस्था का एक ही विचार, जिसमें राजनीति, मानवता और चुनाव सब कुछ समाहित है।

ख़तरा यह है कि यह मिथक कितनी आसानी से राजनीति में तब्दील हो जाता है। डुगिन का “बहुध्रुवीयता” का आह्वान भले ही संप्रभुता और संतुलन का मामला लगता हो, लेकिन इसके पीछे समर्पण का एक धर्मशास्त्र छिपा है। उनकी कल्पना है कि केवल आंतरिक मतभेदों से मुक्त, आध्यात्मिक रूप से एकीकृत और जातीय रूप से एकजुट सभ्यताएँ ही नैतिक पतन का विरोध कर सकती हैं। उनकी दुनिया में, लोकतंत्र शक्ति को कमज़ोर करता है, बहुलवाद अराजकता को जन्म देता है, और समानता प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन करती है।

यह पश्चिमी प्रभुत्व से थके हुए समाजों के लिए एक आकर्षक संदेश है। यह गरिमा और भाग्य का वादा तो करता है, लेकिन सांस्कृतिक गौरव को आज्ञाकारिता के तर्क में भी बदल देता है। अधिनायकवाद परंपरा के रूप में प्रच्छन्न एक गुण बन जाता है।

स्पष्ट रूप से, डुगिन भारत की विदेश नीति का संचालन नहीं कर रहे हैं। उनका प्रभाव मिथक के स्तर पर है, जहाँ भू-राजनीति और तत्वमीमांसा का मिलन होता है। लेकिन मिथक मायने रखते हैं। जब वे भारतीय दर्शकों को बताते हैं कि दुनिया का भाग्य वैदिक जड़ों की ओर उनकी वापसी पर निर्भर करता है, तो वे उन्हें आध्यात्मिक विद्रोह की एक ऐसी कहानी में आमंत्रित कर रहे होते हैं जो अंततः सत्तावादी उद्देश्यों की पूर्ति करती है।भारत की असली कहानी अलग है। यह किसी काल्पनिक अतीत की ओर लौटने की नहीं, बल्कि एक जीवंत, बहुलवादी लोकतंत्र के निर्माण की कहानी है जो बहस और असहमति पर पनपता है। डुगिन के दर्शन में उस तरह की आज़ादी के लिए कोई जगह नहीं है। उनकी दुनिया एक अपरिवर्तनीय संरचना के प्रति आज्ञाकारिता पर चलती है। भारत की दुनिया तर्क, गतिशीलता और लोकतंत्र पर चलती है।

और यही बात इसे मजबूत बनाती है। द ऑनलाइन टेलीग्राफ से साभार

कैरोल शेफ़र बर्लिन, जर्मनी में रहने वाली एक पत्रकार हैं और वाशिंगटन डी.सी. में अटलांटिक काउंसिल में वरिष्ठ फेलो हैं।