पुस्तक समीक्षा

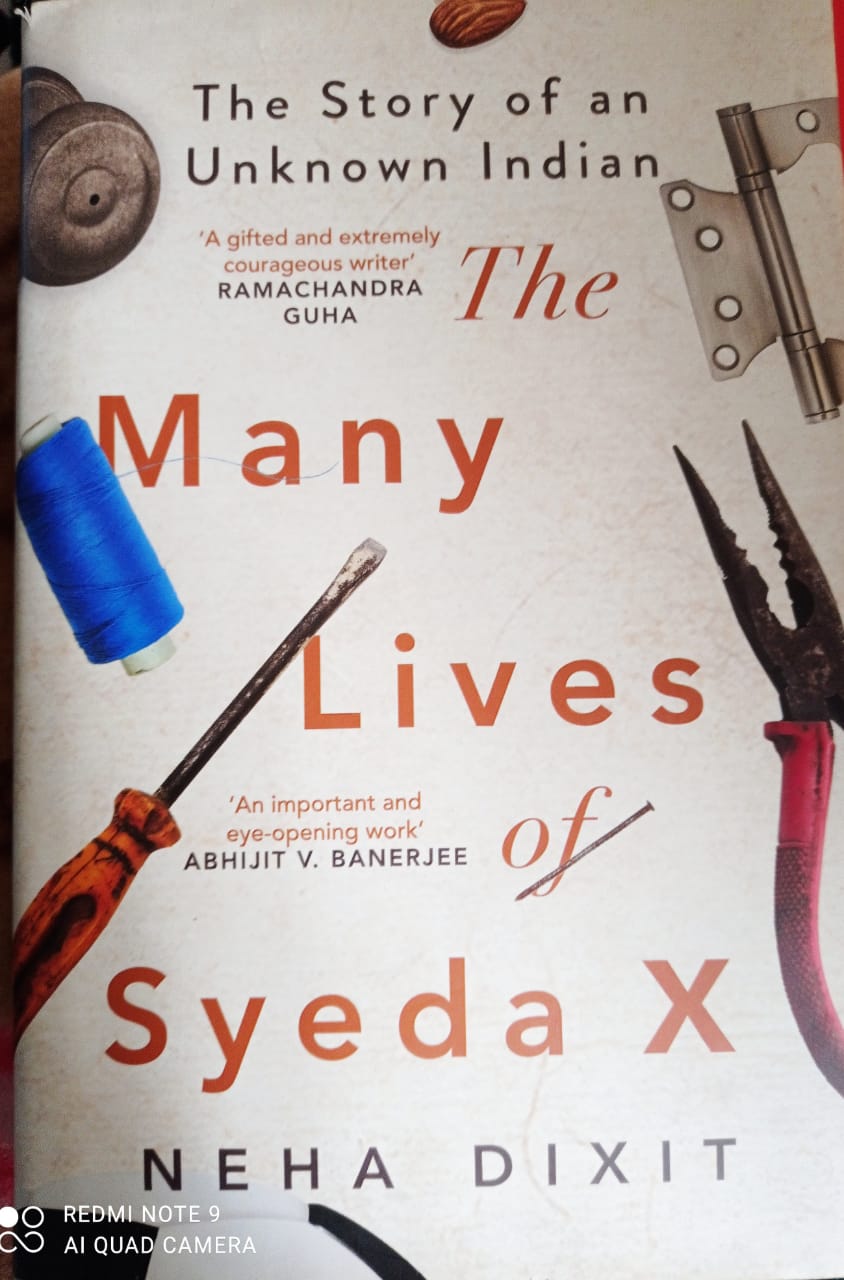

“द मेनी लाइव्स ऑफ़ सैयदा एक्स” (“सैयदा एक्स की कई ज़िंदगियाँ”)

अल्पसंख्यक महिलाओं के अदृश्य श्रम का प्रमाणिक दस्तावेज़

मनजीत राठी

नेहा दीक्षित की जगरनॉट पब्लिशर्स , नई दिल्ली, द्वारा 2024 में प्रकाशित पुस्तक “द मेनी लाइव्स ऑफ़ सैयदा एक्स, (‘The Many Lives of Syeda X’), यानि सैयदा एक्स की कई ज़िंदगियाँ आधुनिक भारत की हृदय-विदारक वास्तविकताओं की परत-दर-परत गहन पड़ताल करने वाली उल्लेखनीय किताब है— जो साधारण कामकाजी वर्ग और हाशिये पर खड़ी मुस्लिम महिलाओं के जीवन और घर-आधारित अदृश्य श्रम की पेचीदगियों को “सैयदा एक्स” और उसके परिवार व सहायक पात्रों के बहु-आयामी संघर्षों के माध्यम से बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करती है।

एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में लगभग एक दशक तक किए गए फील्ड-रिपोर्टिंग, अल्पसंख्यक समुदाय/ बस्तियों के साथ निरंतर जुड़ाव, लगभग 900 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कारों, और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर लिखी गई यह पुस्तक दिखाती है कि उदारीकरण की उच्चवर्ग-केन्द्रित आर्थिक नीतियाँ और संरचनात्मक असमानताएँ किस प्रकार सबसे हाशिये पर पल रहे तबकों-—विशेषकर अल्पसंख्यक महिलाओं में अनियमित श्रम से जुड़े शोषण, असुरक्षा और संस्थागत भेदभावके हालातों को लगातार पुनरुत्पादित करती हैं।

ये महिलायें बेहतर आजीविका के विकल्पों के अभाव में जीवन भर पीस रेट-आधारित अस्थिर मज़दूरी के नारकीय हालात में फँसी रहती हैं, लेकिन फिर भी इन की समस्याओं पर कोई गंभीर बातचीत या राजनीतिक चिंता दिखाई नहीं पड़ती।

स्वतंत्र, साहसी और नैतिक रूप से अडिग पत्रकार, नेहा दीक्षित तीस वर्षों—1990 के दशक से लेकर 2020 के दिल्ली दंगों तक—की उथल-पुथल भरी समयावधि में फैला एक प्रभावशाली बयान तैयार करती हैं, जो दमनकारी शासन-प्रणालियों, धार्मिक बहुसंख्यकवाद और पितृसत्तात्मक मूल्यों से निर्मित व्यापक राजनीतिक परिदृश्य मे वंचित तबके की महिलाओं के “अदृश्य” श्रम से जुड़े अनगिनत कष्टों और संघर्ष को पूरी संवेदना के साथ दर्शाता है।

लेखक के अपने शब्दों में, उनका फील्डवर्क “कारख़ानों, स्वेटशॉप्स, घरों में काम करने वाली महिला मज़दूरों के घरों, पुलिस स्टेशनों, राहत शिविरों, बाज़ारों, राजमार्गों, अदालतों, अस्पतालों, मॉल्स, औद्योगिक क्षेत्रों, शहरी बस्तियों, अनधिकृत कॉलोनियों, स्लमों, झुग्गी-झोपड़ी समूहों और अन्य सार्वजनिक स्थानों” में फैला हुआ था (लेखकीय टिप्पणी, पृ. 297)। इस व्यापक संलग्नता के माध्यम से दीक्षित वंचित महिलाओं के जीवन को दृश्यता, गरिमा और आवाज़ प्रदान करती हैं और साथ ही विकास के बहुचर्चित भारतीय मॉडल के उन अंधेरे पक्षों को उजागर करती हैं जिनका कहीं जिक्र नहीं होता।

“सैयदा एक्स की कई ज़िंदगियाँ” एक विस्तृत पुस्तक है जो ज़मीन पर कई वर्षों के श्रमसाध्य शोध का परिणाम है। सईदा वाराणसी में एक बुनकर परिवार में पैदा हुई एक मुस्लिम महिला है, जिसकी शादी कम उम्र में हो गई थी। सईदा का जन्म 70 के दशक में हुआ था और जब तक वह वयस्क हुईं, तब तक भारत के आर्थिक क्षितिज ने आर्थिक उदारीकरण की सुबह देखी थी। पुस्तक में सईदा के जीवन और वर्षों के सफ़र का पता लगाया गया है। सईदा का जीवन भारत में अनौपचारिक रोज़गार में लगे 43.99 करोड़ लोगों के कष्टों से बहुत मिलता-जुलता है। यहीं इस पुस्तक का महत्व निहित है।

पुस्तक के केंद्र में बनारस के एक बुनकर परिवार की कामकाजी मुस्लिम महिला सैयदा का आत्मकथात्मक वृत्तांत है, जो बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा में सब कुछ खोकर दिल्ली के लिए पलायन करती है।

70 के दशक में जन्मी सैयदा जब वयस्क हुईं, तब भारत आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर रहा था। 1990 के दशक की शुरुआत में नई आर्थिक नीतियों के दबाव में हथकरघा उद्योग के पतन और संघ परिवार के बढ़ते साम्प्रदायिक अभियानों ने बनारस में आर्थिक असुरक्षा को बहुत गहरा कर दिया था। परिणामस्वरूप मुस्लिम बुनकरों और हिंदू व्यापारियों के बीच बढ़ती खाई ने सैयदा को जीविका की तलाश में दिल्ली पलायन करने को मजबूर कर दिया। अगले तीस वर्षों में सैयदा लगभग 50 तरह के काम करती है—अक्सर अपनी बेटी रेशमा के साथ—दिन में 14 से 16 घंटे तक काम करके भी उसे वास्तविक मज़दूरी का मुश्किल से पाँचवाँ हिस्सा ही मिल पाता है।

सैयदा का जीवन भारत में अनौपचारिक रोज़गार में खप रही करोड़ों महिलाओं के कष्टों को उजागर करता है। यहीं इस पुस्तक का महत्व निहित है। उसके हालात उप-ठेका आधारित अर्थव्यवस्थाओं में काम करने वाली महिलाओं की भयावह असुरक्षा का प्रतीक है, जहाँ खतरनाक कामकाजी परिस्थितियाँ, अपमानजनक मज़दूरी और श्रम सुरक्षा का पूर्ण अभाव सामान्य बात है।

सैयदा को केवल “एक मुस्लिम महिला” के रूप में नहीं समझा जा सकता। उसकी पहचान बहुस्तरीय है—वह माँ है, गृहिणी है, मेहनती पीस-रेट मज़दूर है, सांप्रदायिक दंगों की शिकार नागरिक है और परिवार की भावनात्मक आधारशिला है। वह शोषणकारी उप-ठेकेदारों से जूझती है, उन पुलिसवालों से मोलभाव करती है जो उसके पति और बेटों को केवल मुसलमान होने के कारण उठा ले जाते हैं, और गहरे पितृसत्तात्मक वातावरण में घरेलू देखभाल का अंतहीन बोझ भी उठाती है।

लैंगिक, वर्गीय और धार्मिक हाशियाकरण का संयुक्त बोझ उसे ऐसी स्थिति में पहुँचा देता है जहाँ हर दिन रोजी-रोटी मिलना एक चुनौती है। विवाह के बाद उसे सकारात्मक बदलाव की उम्मीद थी, परंतु उसका पति अक़मल अपनी ज़िम्मेदारियों से लगातार बचता रहा। इसके अतिरिक्त, उसे अपने बेटे शाज़ेब के गायब होने का दुःख भी झेलना पड़ता है, जो “लव जिहाद” अभियान के कारण एक हिंदू लड़की बबली के साथ छिपकर रहने को मजबूर है।

दिल्ली के बाहरी इलाक़ों—सबहापुर, जहां आकर वो शुरू के वर्षों मे रहती है, से लेकर करावल नगर तक—महिलाओं के रोज़मर्रा के अनदेखे श्रम पर ही शहर की फलती-फूलती अनौपचारिक अर्थव्यवस्था टिकी है। इन 30 वर्षों में सैयदा ने खाद्य पदार्थों और मसालों से लेकर स्टेशनरी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, खिलौनों, सजावटी सामान, पुस्तकें, परिधान, कॉस्मेटिक्स और अनगिनत वस्तुओं के निर्माण, पैकिंग और मरम्मत से जुड़े अनेक काम एक साथ किए —फिर भी उसकी मासिक कमाई शायद ही कभी 1,000 रुपये से ऊपर जाती है। यह चौंकाने वाली स्थिति उप-ठेका उत्पादन में निहित हिंसा को उजागर करती है, जहाँ तंग, अंधेरी, एक कमरे की “फैक्ट्रियाँ” किसी भी श्रम-कानून या मानव गरिमा की परवाह किए बिना धड़ल्ले से चलती हैं।

एक क्षणिक उम्मीद तब जगती है जब ये महिलाएँ एक एनजीओ की मदद से संगठन बनाती हैं और दिल्ली में बादाम छीलने वाली महिलाओं की सबसे लंबी हड़तालों में से एक को सफलतापूर्वक अंजाम देती हैं—हालाँकि इसका लाभ इतना कम मिलता है कि महीने में केवल 10 रुपए बढ़ पाते हैं। अंततः 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में सैयदा का जीवन एक बार फिर उलट-पलट हो जाता है—लेकिन एक ऐसी स्त्री के लिए, जो गरीब है, महिला है, और मुसलमान भी, विस्थापन और त्रासदी अब उसके लिए आम बात हो चुकी है।

सैयदा के जीवन और संघर्ष को कई अन्य महिला चरित्रों से शक्ति मिलती है—रेशमा, जिसकी दृढ़ता पीढ़ीगत सहनशीलता को दर्शाती है; रज़िया, उसकी मार्गदर्शक जो उसे भावनात्मक तथा व्यावहारिक सहारा देती है; निशा रेडियोवाली, स्वतंत्र और प्रखर आवाज़, जो बादाम मज़दूरों की सफल हड़ताल का महत्वपूर्ण हिस्सा है; शबनम, जो विवाह, सम्मान और धार्मिक पहचान के जटिल आयामों से गुजरती है; रिज़वाना, जिसकी राजनीतिक चेतना एक नए स्त्री-विषयक विकास को दर्शाती है; सायरा बानो, जिसकी स्मृतियाँ मुस्लिम घरेलू ढांचों में पीढ़ीगत बदलावों को रेखांकित करती हैं; और सोफिया, शिक्षित और महत्वाकांक्षी, जो ऊर्ध्वगत गतिशीलता के विरोधाभासों का प्रतीक है। ये सभी मिलकर महिला श्रम भागीदारी, दिल्ली की अनौपचारिक बस्तियों के आर्थिक सामाजिक भूगोल और जीवन-यापन की बहुस्तरीय वास्तविकताओं की सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

यह पुस्तक औद्योगिक विकास के अंधेरे कोनों, “स्मार्ट सिटी” की खोखली अवधारणाओं और श्रम कानूनों व कल्याणकारी योजनाओं की चुभती नाकामियों को उजागर करती है। बहुसंख्यकवादी राजनीति का उभार अल्पसंख्यकों की असुरक्षा को और गहरा कर देता है, जिससे उनके सामने सिर्फ़ एक सवाल रह जाता है—आज कैसे गुज़ारा हो। लेखिका यह भी दिखाती हैं कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक और धार्मिक संरचनाएँ पुरुषों को भी जकड़कर रखती हैं। यह जाति, वर्ग, लैंगिकता, श्रम और धर्म को अलग-अलग खाँचों में नहीं, बल्कि परस्पर गुंथे हुए असमानताओं के रूप में समझने का एक अंतरसंबंधी ढाँचा प्रस्तुत करती है।

लेखिका का कहना है कि इस पुस्तक को लिखने की वर्षों लंबी प्रक्रिया ने उन्हें भारत में हो रहे व्यापक परिवर्तनों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने की क्षमता दी। यह किसी एक समुदाय की आवाज़ बनने का दावा नहीं करती, बल्कि “सैयदा और उसके परिवार व मित्रों की यात्राओं, संघर्षों और स्मृतियों को सम्मानित करती है—इस आशा में कि भारत अपनी विविध आवाज़ों को कभी न भूले।” यह“न्यू इंडिया” के विकास-आख्यान के नीचे छिपी अस्थिर, असहज और कठोर परतों को उजागर करती है—वे परतें जो उभरते हिंदू-सुप्रेमासिस्ट विचारधारा और उससे जुड़े नेटवर्कों के कारण और भी तीव्र हो गई हैं। यह पुस्तक न केवल महिला आंदोलन, बल्कि जेंडर, श्रम, अल्पसंख्यक अधिकारों और समकालीन भारतीय राजनीति के सभी गंभीर चिंतकोंद्वारा अनिवार्य रूप से पढ़ी जानी चाहिए।

लेखिका अपनी किताब को अपने दिवंगत पिता श्री आलोक दीक्षित, जिन्हें वे अपनी “तसल्ली” और ढांढस मानती हैं, वे महिलायें जिन्हें घर छोड़ कर पलायन करना पड़ा तथा वे जो हमारी आजादी की रक्षा में जेल गई, उन्हें समर्पित करती हैं। वे लेखकीय टिप्पणी में अपनी इस सीमा को भी स्वीकार करती हैं कि वे इतिहासकार, अर्थशास्त्री या राजनैतिक वैज्ञानिक नहीं हैं और उन्होंने किसी प्रकार के शैक्षणिक अनुशासन के दायरे या विषयों के बीच विभाजन-रेखाएँ नहीं रखी हैं, बल्कि बदलते राजनैतिक-आर्थिक-सामाजिक परिवेश के साथ समग्रता में अल्पसंख्यक महिलाओं के जीवन, श्रम-शक्ति और दैनिक संघर्ष को समझने और रेखांकित करने की कोशिश की है।

उनकी यह कोशिश निश्चित ही समाज-शास्त्रियों, जन आंदोलनकारियों, नीति-निर्धारकों और शोधकर्ताओं के लिए मेहनतकश वर्ग के आजीविका से जुड़े प्रश्नों और असंगठित घरेलू श्रम की अनगिनत पेचीदगियों पर एक मज़बूत दस्तावेज़ है।

पुस्तक का नाम: सयैदा एक्स के कई जीवन

लेखिका: नेहा दीक्षित

प्रकाशक: जगरनौट : दि न्यू इंडिया फाउंडेशन

कीमत: रु 799.00

समीक्षक – मनजीत राठी