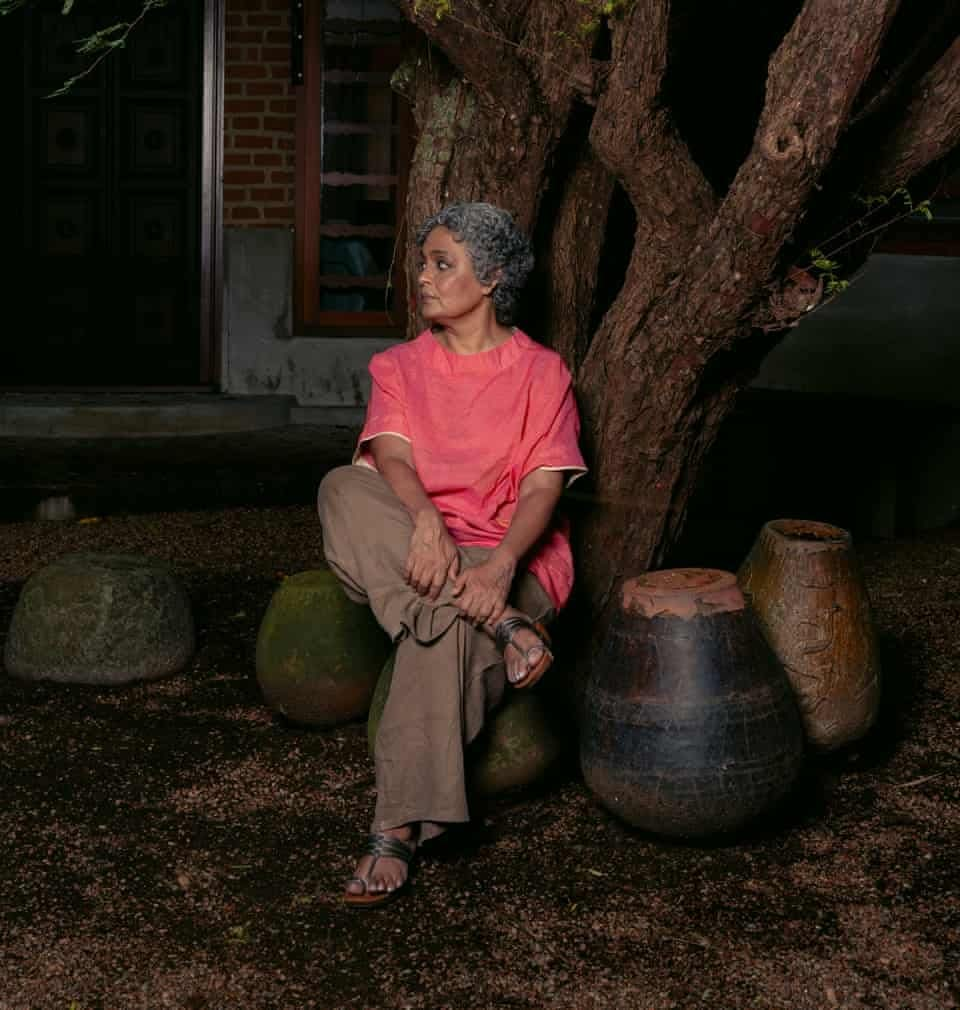

मदर मैरी कम्स टू मी

अरुंधती रॉय

यहां उनकी ताजा किताब का अंश –

एमेरी माँ हमेशा से एक शिक्षिका बनना चाहती थीं, और इसके लिए वे योग्य भी थीं। जब वे विवाहित थीं और हमारे पिता के साथ रह रही थीं, जो असम के एक सुदूर चाय बागान में सहायक प्रबंधक की नौकरी करते थे, तो किसी भी तरह का करियर बनाने का उनका सपना दम तोड़ता हुआ बिखर गया। यह सपना फिर से जाग उठा (सपने से ज़्यादा एक दुःस्वप्न के रूप में) जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके पति, एकांत चाय बागानों में काम करने वाले कई युवकों की तरह, शराब के नशे में बुरी तरह डूबे हुए थे।

अक्टूबर 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ा , तो सीमावर्ती ज़िलों से महिलाओं और बच्चों को निकाला गया। हम कलकत्ता चले गए। वहाँ पहुँचने के बाद, मेरी माँ ने फैसला किया कि वह असम नहीं लौटेंगी। कलकत्ता से हम देश भर में, दक्षिण में ऊटकमुंड – ऊटी – जो तमिलनाडु राज्य का एक छोटा सा हिल स्टेशन है – तक यात्रा करते रहे। मेरा भाई, एलकेसी – ललित कुमार क्रिस्टोफर रॉय – साढ़े चार साल का था, और मेरा तीसरा जन्मदिन बस एक महीने दूर था। 20 साल की उम्र तक हमने अपने पिता को न तो देखा और न ही उनसे कोई बात की।

ऊटी में हम अपने नाना की एक “हॉलिडे” कॉटेज के एक हिस्से में रहते थे, जो दिल्ली में ब्रिटिश सरकार में एक वरिष्ठ सरकारी कर्मचारी – एक शाही कीट विज्ञानी – के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका और मेरी नानी का रिश्ता अलग हो गया था। उन्होंने सालों पहले नानी और अपने बच्चों से नाता तोड़ लिया था। जिस साल मेरा जन्म हुआ, उसी साल उनका निधन हो गया।

मुझे नहीं पता कि हम उस कॉटेज में कैसे पहुँचे। हो सकता है कि दूसरे हिस्से में रहने वाले किरायेदार के पास चाबी हो। हो सकता है कि हम अंदर घुस आए हों। कॉटेज सीलन भरा और उदास था, जिसमें ठंडे, टूटे हुए सीमेंट के फर्श और एस्बेस्टस की छत थी। एक प्लाईवुड का विभाजन हमारे हिस्से को किरायेदार के कमरों से अलग करता था। वह मिसेज पैटमोर नाम की एक बूढ़ी अंग्रेज महिला थीं। उन्होंने अपने बाल ऊँचे और गुदगुदाए हुए रखे थे, जिससे हमें आश्चर्य हुआ कि इसके अंदर क्या छिपा है। हमने सोचा, मेरे भाई और मैं, ततैया। रात में उन्हें बुरे सपने आते थे और वे चीखती-चिल्लाती रहती थीं। मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने कोई किराया दिया भी था या नहीं। शायद उन्हें पता नहीं था कि किसे देना है। हमने, निश्चित रूप से, कोई किराया नहीं दिया। हम अवैध रूप से रहने वाले, घुसपैठिए थे – किरायेदार नहीं। हम मृत शाही कीट विज्ञानी के आलीशान कपड़ों – रेशमी टाई, ड्रेस शर्ट, थ्री-पीस सूट – से भरे विशाल लकड़ी के बक्सों के बीच भगोड़ों की तरह रहते थे।

मुझे याद है कि मैं, मेरी माँ और मेरा भाई एक-दूसरे का हाथ थामे, घबराहट में शहर में भाग रहे थे, वकील ढूँढ़ने की कोशिश कर रहे थे।

हमें कफ़लिंक से भरा एक पुराना बिस्किट का डिब्बा मिला। बाद में, जब मैं और मेरा भाई समझने लायक बड़े हुए, तो हमें उसके बारे में मशहूर पारिवारिक कहानियाँ सुनाई जाती थीं: उसके घमंड (उसने हॉलीवुड के एक फोटो स्टूडियो में अपनी एक तस्वीर खिंचवाई थी) और उसकी हिंसा (वह अपने बच्चों को कोड़े मारता था, उन्हें नियमित रूप से घर से निकाल देता था, और पीतल के फूलदान से मेरी नानी का सिर फोड़ देता था)। हमारी माँ ने हमें बताया कि उससे दूर रहने के लिए ही उसने उस पहले आदमी से शादी कर ली जिसने उसे प्रपोज़ किया था।

हमारे पहुँचने के कुछ ही समय बाद, उसे ब्रीक्स नाम के एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। उस समय ऊटी में स्कूलों की भरमार थी, जिनमें से कुछ ब्रिटिश मिशनरियों द्वारा संचालित थे, जिन्होंने आज़ादी के बाद भी भारत में ही रहने का फैसला किया था। उसकी दोस्ती ऐसे ही एक समूह से हो गई, जो लशिंगटन नाम के एक पूरी तरह से श्वेत-प्रधान स्कूल में पढ़ाते थे, जो भारत में काम कर रहे ब्रिटिश मिशनरियों के बच्चों को शिक्षा देता था। वह किसी तरह उन्हें मना पाई कि जब भी उसे अपनी नौकरी से छुट्टी मिले, वह उसे अपनी कक्षाओं में बैठने दे। वह उनकी नवीन शिक्षण पद्धतियों को बड़ी उत्सुकता से आत्मसात करती रही, लेकिन साथ ही भारतीयों और भारत के प्रति उनके दयालु, नेकनीयत नस्लवाद से भी परेशान होती रही।

हमारी भगोड़ा ज़िंदगी के कुछ महीने बाद, मेरी नानी (कीटविज्ञानी की विधवा) और उनके सबसे बड़े बेटे – मेरी माँ के बड़े भाई, जी. इसहाक – हमें बेदखल करने के लिए केरल से आए। मैंने उन दोनों को पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम के तहत, बेटियों का अपने पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और हमें तुरंत घर छोड़ देना चाहिए।

उन्हें इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता था कि हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरी नानी ज़्यादा कुछ नहीं कहती थीं, लेकिन मुझे डरा देती थीं। उनके कॉर्निया शंक्वाकार थे और वे अपारदर्शी धूप का चश्मा पहनती थीं। मुझे याद है कि मैं, मेरी माँ और मेरा भाई हाथ पकड़े, घबराहट में शहर में भाग रहे थे, किसी वकील को ढूँढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है कि रात हो चुकी थी और सड़कें अँधेरी थीं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। क्योंकि हमें एक वकील मिल ही गया, जिसने हमें बताया कि त्रावणकोर अधिनियम सिर्फ़ केरल राज्य में लागू होता है, तमिलनाडु में नहीं, और यहाँ तक कि अवैध कब्ज़े वालों के भी अधिकार होते हैं। उसने कहा कि अगर कोई हमें बेदखल करने की कोशिश करे, तो हम पुलिस को बुला सकते हैं। हम काँपते हुए, लेकिन विजयी भाव से, झोपड़ी में लौट आए।

हमारे मामा जी. इसहाक को शायद तब अंदाज़ा भी नहीं था कि अपनी छोटी बहन को उनके पिता की झोपड़ी से बेदखल करके, वे अपने ही पतन की नींव रख रहे हैं। मेरी माँ को त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम को चुनौती देने और केरल में अपने पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा माँगने के लिए साधन और अधिकार मिलने में कई साल लग गए। तब तक, वे अपने अपमान की इस याद को ऐसे सहेज कर रखती थीं मानो यह कोई अनमोल पारिवारिक विरासत हो, और एक तरह से यह थी भी।

कानूनी तख्तापलट के बाद हमने कॉटेज में विस्तार किया और अपने लिए कुछ जगह बनाई। मेरी माँ ने बाज़ार के पास टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी ड्राइवरों को इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के सूट और कफ़लिंक दे दिए, और कुछ समय के लिए ऊटी में दुनिया के सबसे अच्छे कपड़े पहने टैक्सी ड्राइवर हुआ करते थे।

कड़ी मेहनत से हासिल की गई, लेकिन फिर भी अनिश्चित सुरक्षा की भावना के बावजूद, चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं हुईं। ऊटी की ठंडी, नम जलवायु ने मेरी माँ के अस्थमा को और बढ़ा दिया। वह एक ऊँची लोहे की चारपाई पर एक मोटी धातु-गुलाबी रजाई के नीचे लेटी रहतीं, गहरी साँसें लेतीं, कई दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रहतीं। हमें लगता था कि वह मर जाएँगी। उन्हें यह पसंद नहीं था कि हम उन्हें घूरते रहें और हमें अपने कमरे से बाहर जाने का आदेश देतीं। इसलिए मैं और मेरा भाई घूरने के लिए कुछ और ढूँढ़ने निकल पड़ते।

ज़्यादातर, हम त्रिकोणीय परिसर के कोने में कम ऊँचाई वाले, जर्जर गेट पर झूलते रहते थे, और अपने हनीमून पर नवविवाहित जोड़ों को हाथ पकड़े और ऊटी के प्रसिद्ध वनस्पति उद्यान में एक-दूसरे के साथ रोमांस करने के लिए हमारे घर के पास से गुजरते देखते थे। कभी-कभी वे रुकते और हमसे बातें करते। वे हमें मिठाइयाँ और मूंगफली देते। एक आदमी ने हमें एक गुलेल दी। हमने अपना निशाना साधने में कई दिन बिताए। हमने अजनबियों से दोस्ती की। एक बार, उनमें से एक ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के अंदर ले गया। उसने मेरी माँ को सख्ती से बताया कि उनकी बेटी को चेचक हो गया है। उसने मुझे अपने पेट पर छाला दिखाने के लिए मजबूर किया, जिसे मैं हर उस व्यक्ति को दिखाती रही थी जो इसे जांचना चाहता था। मेरी माँ गुस्से से भर गई। उसके जाने के बाद, उन्होंने मेरे गाल पर ज़ोर से थप्पड़ मारा और मुझसे कहा कि मैं कभी भी अजनबियों के सामने अपने कपड़े ऊपर उठाकर अपना पेट नहीं दिखाऊँगी। ख़ासकर पुरुषों को।

हो सकता है कि उसकी बीमारी या दवा का असर रहा हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और अक्सर हमें मारने-पीटने लगी थी। जब वो ऐसा करती तो मेरा भाई भाग जाता और अँधेरा होने के बाद ही घर आता। वो एक शांत लड़का था। वो कभी रोता नहीं था। जब वो परेशान होता, तो डाइनिंग टेबल पर सिर रखकर सोने का नाटक करता। जब वो खुश होता, जो अक्सर नहीं होता, तो वो मेरे चारों ओर हवा में मुक्केबाज़ी करते हुए नाचता और कहता कि वो कैसियस क्ले है। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता था कि कैसियस क्ले कौन है; मुझे नहीं पता था। शायद हमारे पिताजी ने उसे बताया होगा। मुझे लगता है ऊटी में बिताए वो साल उसके लिए मुझसे ज़्यादा मुश्किल थे क्योंकि उसे चीज़ें याद थीं। उसे एक बेहतर ज़िंदगी याद थी। उसे हमारे पिताजी और चाय बागान में हमारा बड़ा सा घर याद था। उसे याद था कि हमें प्यार किया जाता था। खुशकिस्मती से, मुझे नहीं पता था।

कुरुस्साम्मल ही थीं जिन्होंने हमें सिखाया कि प्रेम क्या होता है। निर्भरता क्या होती है। गले लगना क्या होता है?

मेरे भाई ने मुझसे पहले स्कूल जाना शुरू किया था। वह कुछ महीनों के लिए लुशिंगटन, जो गोरों का स्कूल था, गया। (यह मिशनरियों की ओर से मेरी माँ पर एक एहसान रहा होगा।) लेकिन जब उसने हमारे जैसे स्थानीय बच्चों को “वे भारतीय बच्चे” कहना शुरू किया, तो उन्होंने उसे वहाँ से निकालकर ब्रीक्स स्कूल में दाखिला दिला दिया, जहाँ वह पढ़ाती थीं।

जिन दिनों उनका अस्थमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, मेरी माँ सब्ज़ियों और खाने-पीने की चीज़ों की एक सूची लिखतीं, उसे एक टोकरी में रखतीं और हमें उसके साथ शहर भेज देतीं। ऊटी उस समय एक सुरक्षित, छोटा शहर था, जहाँ ट्रैफ़िक बहुत कम था। पुलिसवाले हमें जानते थे। दुकानदार हमेशा दयालु होते थे और कभी-कभी तो हमें उधार भी दे देते थे। उनमें सबसे दयालु कुरुस्साम्मल नाम की एक महिला थीं, जो बुनाई की दुकान में काम करती थीं। उन्होंने हमारे लिए दो पोलो-नेक स्वेटर बुने। मेरे भाई के लिए बोतल जैसे हरे रंग के। मेरे लिए बेर जैसे।

जब मेरी माँ कुछ हफ़्तों के लिए पूरी तरह से बिस्तर पर पड़ गईं, तो कुरुस्सममल हमारे साथ रहने लगीं। हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी का अंत हो गया। कुरुस्सममल ही थीं जिन्होंने हमें सिखाया कि प्यार क्या होता है। भरोसा क्या होता है। गले लगना क्या होता है। वह हमारे लिए खाना बनातीं और ऊटी की कड़ाके की ठंड में हमें बाहर लकड़ी की आग पर एक बड़े बर्तन में उबाले पानी से नहलातीं। आज भी, मुझे और मेरे भाई को ठीक से नहाते हुए महसूस करने के लिए लगभग उबलना पड़ता है।

हमें नहलाने से पहले, वह हमारे बालों से जूँओं को कंघी करके निकालती और हमें उन्हें मारना सिखाती। मुझे उन्हें मारना बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उन्हें अपने अंगूठे के नाखून से दबाती, तो उनके मुँह से एक सुकून भरी आवाज़ निकलती। बिजली की तरह तेज़ बुनाई करने वाली कुरुस्साम्मल एक बेहतरीन रसोइया भी थीं। वह लगभग बिना किसी सामग्री के खाना बनाने में माहिर थीं। यहाँ तक कि जब वह हमारी थाली में नमक और ताज़ी हरी मिर्च के साथ उबले हुए चावल परोसती थीं, तो उनका स्वाद भी लाजवाब होता था। तमिल में कुरुस्साम्मल के नाम का अर्थ था “क्रॉस की माँ”। उनके पति का नाम येसुरत्नम (“यीशु का रत्न”, “रत्नों का रत्न”) था। उनकी गर्दन पर एक गण्डमाला थी जिसे वह अपने ऊनी मफलर से छिपाते थे। हमारी तरह, उनसे भी हमेशा लकड़ी के धुएँ की गंध आती थी।

आखिरकार मेरी माँ इतनी बीमार हो गईं कि नौकरी नहीं कर पाईं। उनके द्वारा ली जा रही स्टेरॉयड भी काम नहीं आईं। हमारे पास पैसे खत्म हो गए। मैं और मेरा भाई कुपोषित हो गए और हमें प्राथमिक तपेदिक हो गया। हर मोर्चे पर संघर्ष करते हुए कुछ और महीनों तक मुश्किलों से जूझने के बाद, मेरी माँ ने हार मान ली। उन्होंने अपनी अस्मिता को त्यागकर केरल, हमारी दादी के गाँव, अयेमेनम लौटने का फैसला किया। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था।

जैसे ही हमारी ट्रेन तमिलनाडु से केरल की सीमा पार कर रही थी, ज़मीन भूरे से हरे रंग में बदल गई। बिजली के खंभों समेत हर चीज़ पौधों और लताओं से ढकी हुई थी। सब कुछ चमक रहा था। ट्रेन की खिड़की से गुज़रने वाले लगभग सभी लोग, पुरुष और महिलाएँ, सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और काले छाते लिए हुए थे।

मेरा दिल गा उठा.

और फिर डूब गया।

जैसे ही चीख-पुकार शुरू होती, मैं भाग जाता। नदी मेरी शरणस्थली थी। इसने मेरे जीवन की हर ग़लती की भरपाई कर दी।

हम बिना बुलाए और स्पष्ट रूप से अवांछित, अयेमेनम पहुँचे। जिस घर के दरवाज़े पर हम अपना अदृश्य भिक्षापात्र लेकर पहुँचे, वह मेरी दादी की बड़ी बहन, मिस कुरियन का था। उस समय उनकी उम्र लगभग साठ के आसपास रही होगी। उनके पतले, लहराते सफ़ेद बाल उस स्टाइल में कटे हुए थे जिसे पेजबॉय कहा जाता था। वे बड़े, ढीले ब्लाउज़ के साथ कलफ़ लगी, कागज़ जैसी साड़ियाँ पहनती थीं। मिस कुरियन अपने समय की ज़्यादातर महिलाओं से कहीं आगे थीं। वे अविवाहित थीं, उनके पास अंग्रेज़ी साहित्य में मास्टर डिग्री थी और उन्होंने श्रीलंका (तब सीलोन) के एक कॉलेज में पढ़ाया था।

मेरी माँ ने उन्हें आश्वस्त किया कि हम तब तक ही रुकेंगे जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती। मिस कुरियन, जिन्हें एक अच्छी ईसाई होने पर गर्व था, हमें रुकने देने के लिए राज़ी हो गईं, लेकिन उन्होंने हमसे और हमारी स्थिति से अपनी असहमति छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। उन्होंने ऐसा हमें नज़रअंदाज़ करके और अपने दूसरे रिश्तेदारों के बच्चों पर, जो उनसे मिलने आते थे, अपना कोमल स्नेह बरसाकर किया। उन्होंने उन्हें उपहार दिए, अपना पियानो बजाया और अपनी काँपती आवाज़ में उनके लिए गाना गाया। हालाँकि उन्होंने साफ़ कर दिया था कि वे हमें पसंद नहीं करतीं (जिससे हम उन्हें नापसंद करते थे), लेकिन वही एक इंसान थीं जिन्होंने हमारी मदद की और जब हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब हमें छत दी।

मेरी नानी भी उनके साथ रहती थीं। उस समय तक वे लगभग अंधी हो चुकी थीं और अब भी काला चश्मा पहनती थीं। रात में भी। उनके सिर पर एक लकीर सी थी – उनका मशहूर पीतल के फूलदान का निशान। कभी-कभी वे मुझे उस पर अपनी उंगली फेरने देती थीं। हर शाम वे बरामदे में बैठकर वायलिन बजाती थीं। उन्होंने संगीत की शिक्षा तब ली थी जब उनके शाही कीटविज्ञानी पति वियना में तैनात थे। जब उनके शिक्षक ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी में कॉन्सर्ट-क्लास वायलिन वादक बनने की क्षमता है, तो उन्होंने शिक्षा रोक दी और ईर्ष्या के आवेश में आकर, उनके पास मौजूद पहली वायलिन को तोड़ दिया।

मैं यह बताने के लिए बहुत छोटा था कि वह कितना अच्छा बजाती थी, लेकिन जैसे ही अयेमेनम में अंधेरा छा गया और झींगुरों की आवाजें बढ़ने लगीं, उसके संगीत ने शाम और बहुत अंधेरी रातों को पहले से भी अधिक उदास बना दिया।

मेरे मामा जी इसाक मुख्य घर से जुड़े एक एनेक्सी में रहते थे। पहले तो मैं उनसे बहुत डरता था। मैं उन्हें सिर्फ़ उस लंबे, मोटे, गुस्सैल आदमी के रूप में जानता था जिसने हमें ऊटी में हमारे घर से निकालने की कोशिश की थी। हालाँकि, अयेमेनम में, जब वे मुझे और मेरे भाई को नदी पर ले जाकर तैरना सिखाने लगे, तो मुझे उनसे प्यार हो गया। जी इसाक भारत के पहले रोड्स विद्वानों में से एक थे। उनका विषय ग्रीक और रोमन पौराणिक कथाएँ थीं। खाने की मेज पर वे अचानक कुछ ऐसा कहते थे: “क्या शराब और परमानंद के देवता का होना अद्भुत नहीं है?” सब उन्हें भावशून्य दृष्टि से देखते थे। और वे हमें डायोनिसस, या उनके उस समय के किसी भी देवता के बारे में बताते थे।

मद्रास के एक कॉलेज में कुछ साल पढ़ाने के बाद, उन्होंने अपनी जड़ों की ओर लौटने के लिए अपना शैक्षणिक जीवन त्याग दिया और अपनी माँ के साथ अचार, जैम और करी पाउडर का कारखाना शुरू किया। इसका नाम मालाबार कोस्ट प्रोडक्ट्स था। वे इसे कोट्टायम शहर में इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के पारिवारिक घर से चलाते थे, जो बस से थोड़ी ही दूरी पर था। (यही वह घर था जो विवाद का केंद्र बन गया जब मेरी माँ ने त्रावणकोर ईसाई उत्तराधिकार अधिनियम को चुनौती दी।) जी आइजैक, उत्तराधिकार और निजी संपत्ति में अपनी गहरी रुचि के बावजूद, एक मार्क्सवादी थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लघु उद्योग को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए एक कारखाना शुरू करने के लिए अपना करियर छोड़ दिया था। उनकी बकवास से तंग आकर, उनकी स्वीडिश पत्नी, सेसिलिया, जिनसे उनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड में हुई थी, उन्हें छोड़कर अपने तीन छोटे बेटों के साथ स्वीडन लौट गईं। इन अजीब और बहुआयामी तरीकों से, असाधारण, विलक्षण, महानगरीय लोगों का यह समूह, जीवन से पराजित, छोटे से गाँव अयेमेनम में एकत्रित हुआ।

वहाँ ज़िंदगी मानो किसी कगार पर खड़ी थी जहाँ से हमें कभी भी धक्का देकर गिराया जा सकता था। यहाँ तक कि रसोइया कोचू मारिया भी मुझसे कहती थी कि हमें वहाँ रहने का कोई हक़ नहीं है। वह बड़बड़ाती और बड़बड़ाती रहती कि अनाथ बच्चों का एक ही छत के नीचे सभ्य लोगों के साथ रहना कितना शर्मनाक है। हर कुछ दिनों में कॉस्मोपॉलिटन लोग झगड़ते थे। जब वे लड़ते थे, तो पूरा घर हिल जाता था। प्लेटें तोड़ दी जाती थीं; दरवाज़े तोड़ दिए जाते थे।

मेरे लिए यह अनुमान लगाना असंभव था कि मेरी माँ को किस बात से गुस्सा आएगा और किस बात से उन्हें खुशी होगी

जैसे ही चीख-पुकार शुरू होती, मैं भाग जाता। नदी मेरी शरणस्थली थी। मेरे जीवन की हर ग़लती की भरपाई नदी ही करती थी। मैं उसके किनारे घंटों बिताती और मछलियों, कीड़ों, चिड़ियों और पौधों से मेरा नाम-पता चलने लगा। गाँव के दूसरे बच्चों (और कुछ बड़ों) से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। मैंने मलयालम जल्दी सीख ली और जल्द ही सबके साथ आसानी से बातचीत करने लगा। वे मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग दुनिया में रहते थे। ज़्यादातर पास के धान के खेतों और रबर के बागानों में काम करते थे, नारियल तोड़ते थे या घरों में नौकरानी का काम करते थे। वे मिट्टी और छप्पर की छतों वाले घरों में रहते थे। उनमें से कई ऐसी जातियों से थे जिन्हें “अछूत” माना जाता था। उस समय मुझे इस भयावहता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि अयेमेनम घर में सब लोग आपस में लड़ने में इतने व्यस्त थे कि मुझे समझाने की ज़हमत ही नहीं उठाते थे।

एक युवक जो आयमेनम में रहता था, लेकिन कोट्टायम में मालाबार कोस्ट प्रोडक्ट्स में काम करता था, मेरा सबसे प्रिय मित्र बन गया। हमने साथ में काफ़ी समय बिताया। उसने मेरे लिए बाँस के एक तने से मछली पकड़ने की छड़ी बनाई और मुझे दिखाया कि चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए सबसे अच्छे केंचुए कहाँ मिलते हैं। उसने मुझे मछली पकड़ना सिखाया; उसने मुझे स्थिर और शांत रहना सिखाया। उसने मेरे द्वारा पकड़ी गई छोटी मछलियों को तला, और हमने उन्हें साथ में ऐसे खाया जैसे हम किसी भोज में शामिल हों। वह ” द गॉड ऑफ़ स्मॉल थिंग्स ” में अम्मू के प्रेमी, वेलुथा नामक पात्र के लिए प्रेरणा थे ।

आयमेनम में रहने के कुछ ही महीनों के भीतर, मैं वहाँ के नज़ारों का एक हिस्सा बन गयी – खुरदुरे पैरों वाला एक जंगली बच्चा जो गाँव में नदी तक जाने वाले हर छिपे हुए रास्ते और शॉर्टकट को जानती थी। मैं बाहर रहती थी और जितना हो सके घर कम ही जाती थी । गैर-मानव श्रेणी में, मेरी सबसे करीबी साथी एक धारीदार ताड़ की गिलहरी थी जो मेरे कंधे पर रहती थी और मेरे कानों में फुसफुसाती थी। हम राज़ साझा करते थे। वह मेरी पालतू नहीं थी। उसका अपना जीवन था, लेकिन उसने उसे मेरे साथ साझा करना चुना। वह अक्सर गायब हो जाती थी क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ न कुछ होता था। खाने के समय वह प्रकट होती, मेरी थाली पर बैठ जाती और मेरे खाने को कुतरती। वह लगातार सतर्क रहती, हर संभावित खतरे के प्रति हमेशा सतर्क। उसने मुझे कई बातें सिखाईं।

मेरी माँ ने अपने झगड़ों और रोज़मर्रा की ज़िल्लत का बोझ मेरे भाई और मुझ पर डाल दिया। हम ही उनके लिए एकमात्र सुरक्षित आश्रय थे। उनका गुस्सा, जो पहले से ही उग्र था, और भी बेकाबू और बेकाबू हो गया। मेरे लिए यह अनुमान लगाना या अंदाज़ा लगाना असंभव था कि उन्हें किस बात पर गुस्सा आएगा और किस बात पर। मुझे बिना नक्शे के उस बारूदी सुरंग से अपना रास्ता चुनना था। जब वह मुझ पर गुस्सा होतीं, तो मेरे बोलने के तरीके की नकल करतीं। वह अच्छी नकलची थीं और मुझे खुद ही हास्यास्पद बना देती थीं। मुझे हर बार उनके ऐसा करने की हर घटना साफ़-साफ़ याद है। यहाँ तक कि मैंने क्या पहना था, यह भी। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे किसी तस्वीर वाली किताब से – मेरी आकृति को – किसी तेज़ कैंची से काट दिया हो और फिर मुझे फाड़ दिया हो।

पहली बार ऐसा मद्रास से घर लौटते समय हुआ था, जहाँ हम दो हफ़्ते के लिए गए थे। उनकी बड़ी बहन, श्रीमती जोसेफ़ ने पूछा था कि क्या मेरी माँ उनके तीन बच्चों की देखभाल कर सकती हैं जब वह और उनके पति छुट्टियों पर बाहर होंगे। मेरी माँ मान गईं। उन्हें लगा होगा कि वहाँ रहते हुए वह – कम से कम नाममात्र के लिए – अपना गुज़ारा चला लेंगी।

एक डरे हुए दिल पर एक ठंडा, रोएँदार पतंगा। वो पतंगा मेरा हमेशा का साथी था

झगड़ालू अयेमेनम कॉस्मोपॉलिटन्स के विपरीत, श्रीमती जोसेफ का एक अच्छा पति था, जो इंडियन एयरलाइंस में पायलट था; अच्छे बच्चे थे; और नौकरों वाला एक अच्छा घर था। श्रीमती जोसेफ इस बात से पूरी तरह वाकिफ थीं कि इन मामलों में उन्हें सफलता मिली थी जहाँ उनके भाई-बहन असफल रहे थे। वह दिखने में सुंदर थीं, उनकी ऊँची, आत्मसंतुष्ट आवाज़ उनकी कलफ लगी, इस्त्री की हुई साड़ियों और उनके सजे-धजे केश विन्यास से मेल खाती थी। उनकी मुस्कान एक गहरी, जानकार मुस्कान के साथ हमेशा ऐसी लगती थी मानो वह जिस व्यक्ति से बात कर रही हों, उस पर पूरा भरोसा कर रही हों। उनमें और मेरी माँ में, न तो शारीरिक और न ही स्वभावगत, कोई समानता थी।

जब श्रीमती जोसेफ अपनी छुट्टियों से वापस आईं, तो बहनों में किसी बात पर बहुत ज़ोरदार झगड़ा हुआ। हम अगले दिन हवाई जहाज़ से केरल लौट आए। मेरी मौसी के पायलट पति के पास मुफ़्त टिकटों का कोटा था। हम पहले कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठे थे। जब हम बैठ गए, तो हवाई जहाज़ में सह-यात्रियों की तरह एक समझदार, वयस्क बातचीत करने के इरादे से, मैंने अपनी माँ से पूछा कि अगर श्रीमती जोसेफ़ उनकी सगी बहन थीं, तो श्रीमती जोसेफ़ इतनी पतली कैसे थीं?

मेरी माँ गुस्से से मुझ पर टूट पड़ीं। मुझे लगा जैसे मैं अपनी ही त्वचा से सिकुड़ रही हूँ और बह रही हूँ, सिंक में पानी की तरह घूमती हुई, जब तक कि मैं पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। फिर उन्होंने कहा: “जब तक तुम मेरी उम्र की होगी, तब तक तुम मुझसे तीन गुना बड़े हो जाओगी।” मुझे पता था कि मैंने कुछ भयानक कहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि क्या। (मैं इतनी छोटी थी कि “मोटा” और “पतला” शब्दों को मूल्य-निर्णय नहीं माना जा सकता था।) कई साल बाद, जब मैं अपनी भावनाओं पर ध्यान दिए बिना, इसके बारे में स्पष्ट रूप से सोच पाई, तब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैंने जो कहा वह कितना आहत करने वाला रहा होगा।

मेरी माँ जो स्टेरॉयड ले रही थीं, उनकी वजह से उनका वज़न अचानक बढ़ गया था। उनका एक ख़ास कॉर्टिसोन चाँद जैसा चेहरा बन गया था। उनका आकर्षक, सुंदर चेहरा फूले हुए गालों और दोहरी ठुड्डी के पीछे छिप गया था। अपनी दुबली-पतली बहन के आदर्श घर में आने के बाद, वह ज़रूर निराश और हताश महसूस कर रही होंगी। उनका विजयी करियर अभी भी उनके सामने था, लेकिन उस समय उसका कोई संकेत नहीं था।

माँ से उनकी दुबली-पतली बहन के बारे में मेरा सवाल किसी खुले ज़ख्म पर सिरके जैसा लगता। एक लापरवाह बच्चे के बेपरवाह शब्द। तो वो मुझ पर भड़क उठीं और मेरे छह साल के बच्चे के बोलने के अंदाज़ की नकल करने लगीं। और मैं खुद पर भड़क उठी। मुझे अपनी ड्रेस का रंग याद है। आसमानी नीला, पोल्का डॉट्स वाला। सीधे बालों और बड़ी हिरणी जैसी आँखों वाली मेरी प्यारी चचेरी बहन से मिली हुई एक बेहतरीन ड्रेस। मैंने देखा कि ड्रेस मेरे घुटनों से मेल नहीं खा रही थी, जो ज़ख्मों और जख्मों से भरे थे – अयेमेनम में मीनाचिल नदी के किनारे मेरे बेकाबू, अपूर्ण, अनाथ, पायलटविहीन जीवन की एक विस्तृत डायरी।

मैंने अपनी परफेक्ट चचेरी बहन के साथ एक काल्पनिक प्रतियोगिता रखी, जिसमें मैं आसानी से जीत गई। उसके पिता पायलट थे। और बाल भी प्यारे थे। लेकिन मेरे पास एक हरी-भरी नदी थी। (जिसमें मछलियाँ थीं, आसमान और पेड़ थे और रात में उसमें टूटा हुआ पीला चाँद था।) और एक गिलहरी। मैंने अपने पैरों की तरफ देखा और पाया कि वे उन चप्पलों में नहीं थे जो उन्होंने पहनी थीं।

वह एक भयानक विमान था, भयानक आसमान में भयानक लोगों से भरा हुआ। मैं चाहती थी कि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और हम सब मर जाएँ। मुझे ख़ास तौर पर लाड़-प्यार करने वाले माता-पिता वाले बिगड़ैल बच्चों से नफ़रत थी। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने कहा: “मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारा पिता हूँ और मैं तुमसे दोगुना प्यार करती हूँ।”

और फिर विमान ठीक था। आसमान ठीक था। लेकिन मेरे पैर अभी भी उन चप्पलों से अनजान थे जो उन्होंने पहनी थीं। और अभी भी कुछ अनसुलझे मुद्दे थे।

अगर मैं उसकी तीन गुनी बड़ी होती, तो मुझे बैठने के लिए तीन सीटें चाहिए होतीं। तो, तीन मुफ़्त टिकट। दुगुनी। तिगुनी। गणित की क्लास। हल करने के लिए एक सवाल। दुगुना प्यार, मेरे आकार के तिगुने से भाग देने पर, मुफ़्त टिकटों से गुणा करने पर, लापरवाह शब्दों से भाग देने पर क्या होगा? एक डरे हुए दिल पर एक ठंडा, रोएँदार पतंगा। वह पतंगा मेरा हमेशा का साथी था।

मैंने बहुत पहले ही सीख लिया था कि सबसे सुरक्षित जगह भी सबसे खतरनाक हो सकती है। और जब वह सुरक्षित नहीं होती, तब भी मैं उसे खतरनाक बना देती हूँ।

यह अरुंधति रॉय द्वारा लिखित “मदर मैरी कम्स टू मी” से संपादित अंश है, (दि गार्डियन से साभार)