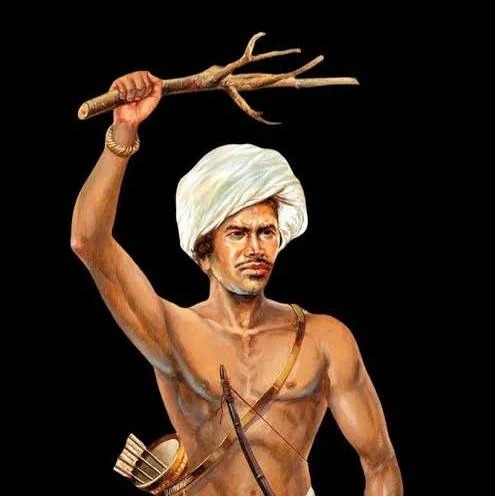

बिरसा मुंडा : जनजातीय चेतना के अग्रदूत

कृष्ण कायत

भारत का इतिहास अगर जीवन की दृष्टि से देखा जाए, तो उसमें मिट्टी, जंगल, नदी और पहाड़ों की महक बसती है। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल दिल्ली, मुंबई या कोलकाता जैसे महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके पन्नों में भारत के वनवासी, ग्रामीण और आदिवासी समाज के भी अमर योगदान दर्ज हैं। इन्हीं धरती की संतानों में एक नाम आता है — बिरसा मुंडा।

बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के उलीहातु गाँव (खूँटी ज़िला) में एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका परिवार उन हज़ारों आदिवासी परिवारों में से था, जिनकी भूमि अंग्रेज़ों और जमींदारों के अत्याचार से छीनी जा रही थी। बचपन से ही बिरसा ने गरीबी, अन्याय और शोषण को बहुत नज़दीक से देखा। बिरसा मुंडा ने जनजातीय समाज को अंग्रेज़ी शासन और सामंती शोषण के विरुद्ध संगठित कर स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की मशाल जलायी।

स्कूल में पढ़ते समय उन्होंने मिशनरियों की गतिविधियाँ देखीं, जो आदिवासियों के धर्म और संस्कृति को बदलने का प्रयास कर रही थीं। यह बात बिरसा को गहराई से चुभी। उन्होंने शिक्षा तो प्राप्त की, पर जल्द ही यह निर्णय लिया कि वे अपने समाज की आत्मा और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे।

एक साधारण परिवार से निकला यह युवा न केवल जनजातीय समाज का उद्धारक बना, बल्कि उस आवाज़ का प्रतीक भी बना जिसे सदियों तक दबाया गया। बिरसा ने अपने जीवन में यह सिखाया कि “धरती हमारी माँ है, इसे बेचा नहीं जा सकता।” उन्होंने यह बात उस समय कही थी जब अंग्रेज़ी शासन ने जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर आदिवासियों को उनकी ही भूमि से बेदखल करना शुरू किया था। दुख की बात यह है कि आज़ादी के अठहत्तर साल बाद भी, वही इतिहास एक नए रूप में दोहराया जा रहा है।

आज झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर-पूर्व के राज्यों में रहने वाले करोड़ों आदिवासी जिन जल, जंगल और जमीन पर पीढ़ियों से निर्भर रहे हैं, उनसे वही अधिकार आज धीरे-धीरे छिनते जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत यानी करीब 11 करोड़ लोग अनुसूचित जनजातियों से आते हैं, परंतु विकास की योजनाओं, खनन परियोजनाओं और औद्योगिक विस्तार के नाम पर करीब 60 प्रतिशत विस्थापित लोग इन्हीं समुदायों से हैं। यह एक त्रासदी है कि जिन्हें प्रकृति का संरक्षक माना गया, आज वही अपने ही घर से बेघर किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के बस्तर, झारखंड के सरायकेला-खरसावां, ओडिशा के कालाहांडी, सुंदरगढ़ और कंधमाल, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गुजरात के डांग जैसे इलाके इस अन्याय के साक्षी हैं। वहाँ के जंगलों के नीचे छिपे लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला और यूरेनियम जैसे खनिज अब “राष्ट्रीय संसाधन” के नाम पर कॉर्पोरेट कंपनियों को लीज पर दिए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं के लिए जब आदिवासी अपने खेत, गाँव और देवस्थलों की रक्षा में खड़े होते हैं, तो उन पर “विकास-विरोधी”, “अवरोधक” या यहाँ तक कि “नक्सली” होने का ठप्पा लगा दिया जाता है।

बस्तर का सच इसका ज्वलंत उदाहरण है। जहाँ एक ओर सरकार दावा करती है कि वह विकास और शांति लाना चाहती है, वहीं दूसरी ओर गाँवों को खाली कराया जा रहा है, लोगों को जबरन पुनर्वास शिविरों में भेजा जा रहा है, और जो अपनी ज़मीन बचाने की बात करता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। झारखंड में पत्थलगड़ी आंदोलन इसी चेतना की आधुनिक अभिव्यक्ति थी — जहाँ आदिवासियों ने संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधिकारों का सहारा लेकर कहा कि हम अपनी जमीन पर अपने कानून से चलेंगे। लेकिन सत्ता ने इसे विद्रोह का नाम देकर दमन का रास्ता चुना।

बिरसा मुंडा का यही तो सपना था — कि उनका समाज आत्मसम्मान से जिए, अपनी संस्कृति और भूमि की रक्षा करे। उन्होंने “उलगुलान” यानी महान हलचल का आह्वान किया था ताकि शोषण की जंजीरें टूट सकें। किंतु आज जब विकास के नाम पर पहाड़ काटे जा रहे हैं, नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं और जंगलों की जगह खदानें उग रही हैं, तो ऐसा लगता है कि बिरसा का अधूरा सपना अब भी हमारे सामने खड़ा है — प्रश्न बनकर, चुनौती बनकर।

सरकारें कहती हैं कि ये परियोजनाएँ देश की प्रगति के लिए हैं, लेकिन यह प्रगति तब खोखली लगती है जब उसके नीचे किसी आदिवासी की पुश्तैनी जमीन दबी होती है। विकास का चेहरा तब विकृत लगता है जब किसी बस्ती को उजाड़ कर उसके नाम पर कारखाना या बाँध खड़ा किया जाता है, और मुआवज़ा के नाम पर केवल कागज़ का एक टुकड़ा थमा दिया जाता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, देश के खनन इलाकों में पिछले दस वर्षों में 40,000 से अधिक आदिवासी परिवारों का विस्थापन हुआ है, पर उनमें से मुश्किल से 20 प्रतिशत को ही स्थायी पुनर्वास मिला।

बिरसा मुंडा ने अपने जीवन में जो चेतना जगाई थी — आत्मनिर्भरता, एकता और संस्कृति की रक्षा — वही आज इन दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आदिवासी समाज की सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे झारखंड का नेतरहाट क्षेत्र हो, जहाँ ग्रामीण सेना प्रशिक्षण स्कूल के लिए जंगल बचा रहे हैं; या ओडिशा का नीयामगिरि पर्वत, जहाँ डोंगरिया कोंध समुदाय ने वेदांता कंपनी की बॉक्साइट खदान को रोक दिया — ये सब बिरसा की आत्मा के पुनर्जन्म जैसे उदाहरण हैं।

परंतु यह भी सच है कि आज भी उनके नाम पर योजनाएँ बनती हैं, लेकिन उनके आदर्शों की उपेक्षा की जाती है। भारत सरकार ने 2021 में बिरसा मुंडा के जन्मदिन को “जनजातीय गौरव दिवस” घोषित किया।

अब हर वर्ष यह दिन आदिवासी समाज के योगदान और उनकी संस्कृति के सम्मान के रूप में मनाया जाता है।

इस अवसर पर पूरे देश में 1000 से अधिक जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लेकिन आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल करने का अर्थ यह नहीं कि उनकी पहचान मिटा दी जाए। यह देश तभी सच्चे अर्थों में विकसित कहलाएगा जब उसके जंगलों के रक्षक सुरक्षित हों, उसकी धरती के पुत्र सम्मानपूर्वक जीवित रह सकें।

आज की दुनिया में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब बिरसा मुंडा के विचार हमें याद दिलाते हैं कि विकास केवल इमारतों से नहीं, बल्कि उस धरती से भी मापा जाना चाहिए जो हमें जीवित रखती है। बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे उस चेतना का प्रतीक हैं जो हमें यह सिखाती है कि प्रकृति, मानवता और न्याय — ये तीनों साथ चलें, तभी सभ्यता टिकेगी।

इसलिए जब भी जंगलों में पेड़ काटे जाते हैं, जब भी किसी आदिवासी गाँव को खदानों के लिए उजाड़ा जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे बिरसा की आत्मा फिर पुकार रही हो —

“धरती हमारी माँ है, उसकी रक्षा ही सच्चा धर्म है।”

लेखक -कृष्ण कायत