विकृत दृष्टिकोण

प्रभात पटनायक

पूर्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाएं मुख्यतः कृषि-प्रधान होती हैं। उत्पादन और रोज़गार का बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। उद्योग, कारीगरों के उत्पादन के रूप में, मुख्यतः शासकों के लिए उत्पादन करता है जो सरप्लस का अधिग्रहण करते हैं और कुछ हद तक कृषि उत्पादन में लगे किसानों के लिए भी। सकल घरेलू उत्पाद, और इसलिए कुल रोज़गार, कृषि उत्पादन के आकार, सरप्लस के रूप में उसके हिस्से के अधिग्रहण और इस सरप्लस के उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है।

एक सरल उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। सरलता के लिए मान लीजिए कि उद्योग अपनी वर्तमान लागत स्वयं उत्पन्न करता है, सारी आय का उपभोग हो जाता है, किसान और कारीगर केवल खाद्यान्न का उपभोग करते हैं और सरप्लस हड़पने वाले केवल औद्योगिक वस्तु का उपभोग करते हैं; शासकों को अधिशेष देने के बाद एक कारीगर को किसान के बराबर आय प्राप्त होती है, क्योंकि किसान ही एकमात्र ऐसे लोग हैं जिनसे शासक अपनी आय प्राप्त करते हैं; और खाद्यान्न की एक इकाई का औद्योगिक वस्तु की एक इकाई से विनिमय होता है। यदि कृषि (खाद्यान्न) उत्पादन 100 है, और शासकों को दिया गया अधिशेष 50 है, तो औद्योगिक उत्पादन 50 होगा। अर्थव्यवस्था का कुल सकल घरेलू उत्पाद 200 है (क्योंकि पारंपरिक लेखांकन विधियों के अनुसार शासकों को भी एक ‘सेवा’ प्रदान करने वाला माना जाता है)।

अब, इस स्थिति की तुलना उस स्थिति से करें जहाँ शासक अपने द्वारा निकाले गए अधिशेष को घरेलू स्तर पर खर्च नहीं करते, बल्कि उसे खाद्यान्न के रूप में देश से बाहर कहीं और उपयोग के लिए ले जाते हैं। तब सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 50% की गिरावट आएगी, और कारीगर बेरोजगार हो जाएँगे; वे ज़मीन पर काम की तलाश करेंगे और इस प्रक्रिया में, किराया बढ़ाएँगे और मज़दूरी कम करेंगे। अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट आएगी।

दोनों शासकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि औपनिवेशिक शासक सरप्लस को ‘निकाल’ लेते हैं जबकि औपनिवेशिक शासक उसे स्थानीय स्तर पर खर्च करते हैं। यही वास्तव में औपनिवेशिक शासकों और भारत के सभी पूर्व-औपनिवेशिक शासकों के बीच महत्वपूर्ण अंतर था, यही कारण था कि उपनिवेशवाद का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गरीबी बढ़ाने वाला प्रभाव पड़ा। यह सच है कि औपनिवेशिक शासक हमेशा सरप्लस को खाद्यान्न के रूप में नहीं निकालते थे; बल्कि वे ऐसा प्राथमिक वस्तुओं के रूप में करते थे, जो पहले खाद्यान्न के लिए समर्पित भूमि पर उगाई जाती थीं और इस प्रकार खाद्यान्न के विकल्प बन जाती थीं।

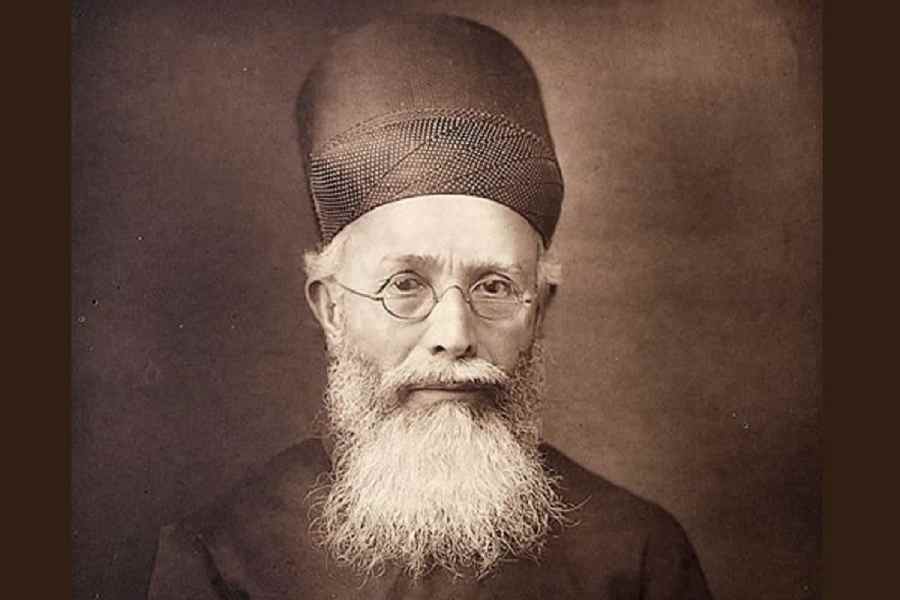

यह साधारण सी बात, जिसे दादाभाई नौरोजी, जिनकी द्विशताब्दी इस वर्ष मनाई जा रही है, अपने “ड्रेन थ्योरी” के साथ रेखांकित करने वाले पहले भारतीय थे, आज हिंदुत्व के पैरोकारों द्वारा नज़रअंदाज़ कर दी जाती है, जो भारत में “एक हज़ार साल से ज़्यादा के विदेशी शासन” की बात करते हैं। वे यह देखते हैं कि शासक कहाँ से आए थे और उन्होंने किस धर्म का पालन किया था, लेकिन यह नहीं देखते कि उनके शासन में क्या शामिल था। हालाँकि, इस मानदंड पर भी हिंदुत्व के पैरोकार ग़लत हैं, क्योंकि जैसा कि हालिया ऐतिहासिक शोध बताते हैं, एक हज़ार साल से भी पहले शासन करने वाले तथाकथित ‘हिंदू’ शासक स्वयं भारत में अप्रवासी थे। स्वदेशी ‘हिंदू’ शासकों की जगह अप्रवासी ‘मुस्लिम’ या ‘विदेशी’ शासकों के आने का कोई सवाल ही नहीं उठता; इसके अलावा, मुगलों के शासन में, मुगलों और राजपूतों ने संयुक्त रूप से आधिपत्य जमाया था, इसलिए शासकों को उनके धर्म के आधार पर देखना इतना बेतुका है। लेकिन यहां यह बात कही जा रही है कि सभी पूर्ववर्ती शासकों और औपनिवेशिक शासकों के बीच एक बुनियादी अंतर था।

हिंदुत्व के पैरोकार इस अंतर को मिटा देते हैं और चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हर कोई ऐसा करे। लेकिन ऐसा करते हुए, उनका रुख साम्राज्यवादी लेखकों के रुख से मेल खाता है, जो, जैसा कि अनुमान लगाया जा सकता है, किसी भी ‘ड्रेन’ की घटना से इनकार करते हैं। इस प्रकार, साम्राज्यवादी इतिहासलेखन और हिंदुत्व के पैरोकारों के सांप्रदायिक इतिहासलेखन के बीच दृष्टिकोणों का एक सम्मिलन होता है: दोनों ही औपनिवेशिक शासन की विशिष्ट विशेषता को नकारते हैं, अर्थात्, यह कि, पिछली सभी शासन व्यवस्थाओं के विपरीत, इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिगमन की एक प्रक्रिया शुरू की।

बेशक, यह दोनों दृष्टिकोणों के बीच सम्मिलन का एकमात्र बिंदु नहीं है। भारतीय इतिहास का ‘हिंदू’, ‘मुस्लिम’ और ‘ब्रिटिश’ काल में काल विभाजन, जिसे हिंदुत्व के समर्थक आगे बढ़ाते हैं, जेम्स मिल द्वारा अपने बहु-खंडीय ग्रंथ, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में काल विभाजन की ही प्रतिकृति है, जो एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से प्रेरित था। हालाँकि, यह सम्मिलन कहीं अधिक गहरा है; दोनों ही दृष्टिकोण भारत पर ब्रिटिश शासन के प्रतिगामी प्रभाव को पूरी तरह से नकारते हैं। यह प्रभाव शिरीन मूसवी द्वारा अनुमानित 1595-96 में मुगल भारत में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की तुलना एस. शिवसुब्रमण्यम द्वारा 1901-10 में भारत के लिए अनुमानित प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से करने पर सामने आता है; बाद वाला पहले वाले से कम था।

भारतीय इतिहास पर हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण लिखने लायक नहीं होता, सिवाय इसके कि हिंदुत्ववादी तत्व अब केंद्र में सत्ता में हैं और इस तथ्य का इस्तेमाल करके विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के ज़रिए देश के हर छात्र पर अपना दृष्टिकोण थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यूजीसी, जिसे उन विश्वविद्यालयों के लिए एक वित्त पोषण एजेंसी माना जाता है जिन्हें अपने शैक्षणिक कार्यक्रम विकसित करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, ने अब विश्वविद्यालयों को यह निर्देश देने का काम अपने ऊपर ले लिया है कि विभिन्न कार्यक्रमों में उनके अनिवार्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम क्या होने चाहिए, साथ ही पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और यहाँ तक कि प्रत्येक पाठ्यक्रम की पठन सूची भी। यह न केवल विश्वविद्यालयों के अधिकार क्षेत्र में पूरी तरह से अनुचित हस्तक्षेप है, बल्कि यह देश के पूरे शैक्षणिक समुदाय को केवल नाममात्र के लोगों में बदल देता है जो अब से केवल वही पढ़ाएंगे जो यूजीसी उन्हें पढ़ाने के लिए कहता है।

शिक्षा जगत के इस पूर्ण अवमूल्यन से स्पष्टतः देश में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों को भारी नुकसान पहुंचेगा; लेकिन जब इस अवमूल्यन के साथ भारतीय छात्रों पर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण थोपने का प्रयास किया जाता है, तो नुकसान अत्यधिक हो जाता है। द ऑनलाइन टेलीग्राफ से साभार

प्रभात पटनायक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के आर्थिक अध्ययन केंद्र में एमेरिटस प्रोफेसर हैं।