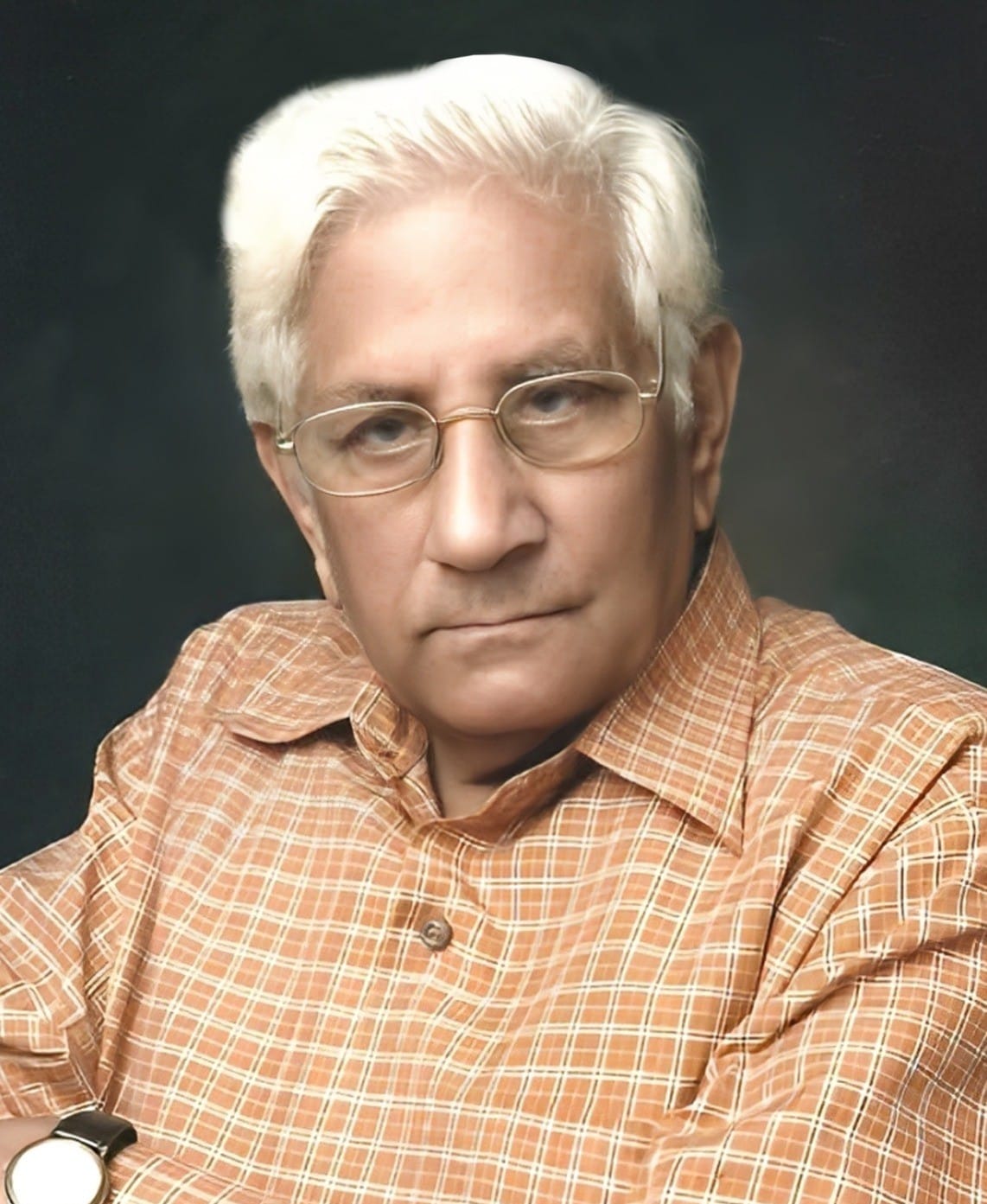

विमल वर्मा: प्रगतिशील साहित्य के साधक जिनकी प्रतिभा से न्याय नहीं हुआ

अरुण कुमार

आखिरकार प्रख्यात जनवादी आलोचक, गंभीर संपादक और आदर्श शिक्षक विमल वर्मा जी, बीती 18 जून को हमें हमेशा के लिये अलविदा कह गए। जनवादी लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे विमल जी का मूल नाम दया शंकर अस्थाना था। एक जनवरी 1930 में परतंत्र भारत में यूपी के आजमगढ़ जिले के लसड़ा कलां गांव में जन्मे विमल जी ने परतंत्र भारत में दमन की सत्ता और सामाजिक अन्याय के बीच आंख खोलीं। लेकिन पौन सदी के स्वतंत्र भारत में भारतीय समाज की विसंगतियों पर उन्होंन सचेत पैनी दृष्टि रखी। समता के समाज की आकांक्षाओं के लिये उन्होंने निरंतर कलम चलायी। लेकिन उन्हें छपास की भूख नहीं रही। अन्यथा वे चाहते तो दर्जनों किताबें लिख सकते थे। यह विडंबना ही है कि प्रखर आलोचनात्मक दृष्टि और गंभीर सृजन के बावजूद उनकी प्रतिभा से न्याय नहीं हुआ। ईरान की एक कहावत है कि जब तक सच चलने के लिये पैर में जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ पूरे शहर का चक्कर लगाकर आ जाता है। ऐसे ही वे दुनिया को अपने सृजन का सच न बता सके।

दरअसल, अब चाहे यह परिस्थितियां रही हों या उनका संकोची स्वभाव, वे कंगूरे बनने के बजाय बुनियाद ही बनी रहे। निस्संदेह, आज वह समय है, जब व्यक्ति हाथ में हासिल पांच का नोट इस तरह लहराता है कि वह दूसरों का पांच सौ का दिखाई दे। दूसरे शब्दों में कहें तो विमल वर्मा ने अपनी प्रतिभा की मार्केंटिंग नहीं की। जनवादी आंदोलन में उनके समकक्ष व उनके बाद आने वाले लोगों ने मौजूदा अवसरों का भरपूर लाभ उठाया। पद, प्रतिष्ठा व धन अर्जित किया, लेकिन विमल जी ऋषिकर्म में रत रहे। बहुत संभव है कि शिक्षक होने के नाते विभागीय कायदे-कानूनों, अपने संकोची स्वभाव व सीमित संसाधनों के बीच पारिवारिक दायित्वों के बीच सार्वजनिक जीवन में पूरी तरह सक्रिय न रह पाएं हों। लेकिन इसके बावजूद उनकी योग्यता, लेखकीय क्षमता और सामाजिक योगदान का न्यायसंगत मूल्यांकन नहीं हो पाया।

कमोवेश, जीवन के अंतिम पड़ाव में भी शारीरिक रुग्णता के बीच अनजाने प्रदेश पंजाब में उन्हें वह संबल व सम्मान नहीं मिल पाया, जिसके वे हकदार थे। मौजूदा राजनीतिक विमर्श के बीच उभरी मुख्य धारा की कृत्रिम साहित्यिक प्रवृत्तियों के बीच भी उनके योगदान की चर्चा अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं रही। यह सुखद रहा कि इस सबके बीच उनके पत्रकार पुत्र आलोक वर्मा व परिवार ने उनकी तन-मन से सेवा की। उनका संभव उपाचार कराया और उनके जाने के बाद साहित्यिक जगत में उनके योगदान पर पंजाब व हरियाणा में भावपूर्ण स्मरण किया।

विमल जी के सृजन में जहां धीरता-गंभीरता थी, वहीं व्यक्ति रूप में वे उतने ही सहज रहे। उनके पुत्र आलोक वर्मा के साथ, तीन दशक से अधिक समय तक अमर उजाला व दैनिक ट्रिब्यून में संपर्क रहा। जब भी विमल जी कलकत्ता से मेरठ या चंडीगढ़ आए, मुझे हर बार याद किया और आत्मीयभाव से मिले। मुझे अकसर पूछते थे व साहित्यिक चर्चा करते। जब मिलते तो एक खास आत्मीय मुस्कान उनके चेहरे पर होती। उन्होंने दोहरा जीवन जिया नहीं। जो मन में वो जुबान पर। जब स्वस्थ थे तो कई बार उनका कलकत्ता से फोन भी आया। दरअसल, पत्नी के निधन के बाद कुछ एकाकी जरूर महसूस करते थे। निश्चित रूप से इस आत्मीय रिश्ते का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। जीवन के दशवें दशक तक वे सजग-सचेत रहे। लेकिन जैसी कि हम सब की नियति है अंतिम समय उम्र के कष्ट उन्हें भी भोगने ही पड़े।

छह दशक से कोलकत्ता में साहित्य सृजन व प्रगतिशील आंदोलन से जुड़े रहे विमल वर्मा उम्र के दसवें दशक में सचेतन व सजग रहे। वे मूलत: आलोचक थे। आलोचना में उनकी एक किताब आई है। वर्तमान परिदृश्य व चंद्रयान जैसी करीब आधा दर्जन पत्रिकाओं का संपादन करने वाले विमल वर्मा मूलत: शिक्षक रहे हैं। शिक्षक आंदोलन व जनवादी लेखक संघ में सक्रिय रहे वर्मा ग्लोबलाइजेशन को आंदोलनों की धार कुंद करने वाला बड़ा कारक मानते थे। प्रगतिशील लेखन व देश में साहित्य की चेतना को लेकर उनसे दो वर्ष पूर्व लंबी बातचीत हुई थी। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश:-

आज कविता का परिदृश्य कैसा है, नया क्या रच रहे हैं…

पिछली किताब आलोचना पर थी जिसे पाठकों का अच्छा प्रतिसाद मिला। अगली किताब कहानी और कविता की आलोचना पर है। कविता के केंद्र में आजकल जो लिखा जा रहा है, आलोचना उसी के केंद्र में है। उसकी एक तरह की आलोचना है। वैसे मौजूदा परिदृश्य में कविता को जैसा होना चाहिए था, वैसे नहीं है। कोई आंदोलन तो है नहीं, जैसा वैश्विक परिवेश है, समय है उसकी ही प्रतिध्वनि है। जब समाज में आंदोलन होता है तब साहित्य में आंदोलन नजर आता है। आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरत पर आंदोलन की दरकार है। उसकी अस्मिता का प्रश्न। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद आंदोलन को धार्मिक अस्मिता का रंग दे दिया गया। जो मूल समस्या जनता की उससे ध्यान हटाया गया है। अब उस पर लोगों का ध्यान नहीं है। नौजवान बंट गया धर्म के नाम पर। दरअसल, मूल कामगार संस्कृति से नजर हट रही है। आज पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के जरिये एक तरह से भोग संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो व्यक्ति व सामाजिक संघर्ष को महत्व नहीं देती। जनता के दुख-दर्द की पीड़ा से ध्यान हटाया जा रहा है।

जिस दौरान कविता आंदोलन था तो क्या उससे लोगों का जीवन बदला था ?

सामाजिक संघर्ष था, जो आज दब गया। जनता में एक उबाल हो तो साहित्य में परिलक्षित होता। मनमाने ढंग से साहित्य लिखा जा रहा है। आंदोलन की स्थिति ज्यों की त्यों है। हां, दलितों पर लिखा जा रहा है।अच्छे लिखा गया। उसमें उत्थान आया है। अगला साहित्य दलित पर केंद्रित रहेगा।

पश्चिम बंगाल को वामपंथी विचारधारा की उर्वरा भूमि माना जाता था,वहां आंदोलन का ये हश्र क्यों हुआ?

पूरी विश्व की व्यवस्था ऐसी है। दुनिया भर में दक्षिणपंथी शक्तियां बढ़ रही हैं। वामपंथी आंदोलन ढल रहा है। सोवियत संघ के पराभाव के बाद मध्यम वर्ग सामने आया है। वर्किंग क्लास के बारे में लिखा नहीं जा रहा है। कमोवेश पश्चिम बंगाल भी वैसे ही स्थिति है। वामपंथ की जो ऊर्जा थी, वो दब रही है। राजनीतिक कारणों से पूरी व्यवस्था बदली है। दूसरी तरह की संस्कृति दुनिया में आ गई है। जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाया गया, उसकी तरफ लोगों का ध्यान रहा। अब वर्ग संघर्ष नहीं है। आम लोगों की समस्याएं गौण हो गई हैं। आज स्थिति बहुत गड़मड़ है। आने वाले समय में जल्दी स्थिति नहीं बदलेगी।

कामगार वर्ग की भी समस्याएं हैं। खासकर मजदूरों की समस्याएं है। दूसरे देशों के मजदूरों को कम पैंसा देकर काम कराया जाता है। एक तरह से आदमी की जरूरतें बदली हैं। आर्थिक विषमता से गरीबी बढ़ रही है। उधर किसी का ध्यान नहीं है।

क्या दक्षिणपंथी रुझान ने राजनीति व साहित्य को बदला?

दरअसल, जब तक जनता स्वयं सोचेगी नहीं आगे नहीं जाया जा सकता है। सोचने पर ही उबाल आएगा। खुद सोचेगी।

आप 1960 से कलकत्ता गए तो कम्युनिस्ट आंदोलन के संपर्क में थे, कैसा समय था?

मैं मूलत: शिक्षक आंदोलन में सक्रिय था। उस समय मुद्दों पर आंदोलन होता था। फिर वाम सरकार बनी। संगठन में मध्यम वर्गीय कमजोरियां आ गई। तब मूल मुद्दों से ध्यान हट गया। इसका अच्छा संदेश नहीं गया। जनता ने सोचा ये जो वायदा करके आये थे, उससे हट गए।

साल 1960 के बाद लिखने पढ़ने का सिलसिला कैसे चला?

दरअसल, पहले पत्रकारिता की पार्टी के मुखपत्र के लिये। अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी का पत्र था ’स्वीधनता’। फिर शिक्षक आंदोलन करने भेज दिया गया। हिंदी भाषियों को संगठित किया गया। उन्हें संघर्ष से मजबूत बनाया गया। काफी कुछ शिक्षा में बदलाव के लिए प्रयास किया। हम पर पंद्रह सोलह केस थे। हम सुप्रीम कोर्ट में जीते। पार्टी ने कोई पैंसा नहीं दिया। हमने 57 हजार चंदा शिक्षकों से एकत्र किया। आज हम देखते हैं कि हर राज्य में शिक्षक आंदोलन पथ से भटक गये हैं। नेतृत्व मध्यमवर्गीय लालसाओं में फंस गया है। वे लक्ष्य से हट गये। यही कारण है जब बंगाल में सरकार हटी तो उनका प्रभाव खत्म हो गया। नये ढंग का समय है आगे क्या होगा, भविष्य की बात है।

आपने महसूस किया कि चीन-रूस में वामपंथ तो है लेकिन लोकतंत्र नहीं है?

दरअसल, ग्लोबलाइजेशन से तंत्र बदल गया। संघर्ष का तरीका बदल गया है। भोग संस्कृति बलवती हो रही है। ये स्थिति तब तक रहेगी,जब तक आंदोलन नहीं आएगा। हमें इंतजार हैं। जरूरतें बढ़ रही हैं। समाजवाद तामझाम से आगे आ रहा है। संघर्ष तो अनिवार्य है।

क्या आप मानते हैं कि जब समाज में बहुत गरीब आती है, आम आदम असहाय होता है तो वामपंथ की दस्तक होती है?

दरअसल, आज वामपंथ नामभर रह गया है। जिस तरह से भोग संस्कृति बढ़ रही है। उत्पादन उसी दिशा में है। हम उम्मीद नहीं करते कि जल्दी ही बदलाव होगा।

आपको नहीं लगता कि नई पीढ़ी में पढ़ने-लिखने संस्कार नहीं रहे?

दरअसल, अब पहले जैसा पीरियड नहीं रहा। अब जो नई पीढ़ी आई है वो नये ढंग से सोचती है। हमारे सोचने का तरीका पुराना पड़ गया। हमें जो सोवियत संघ व चीन ने बताया, हमने उसका अंधानुकरण किया। आज बात हाथ से निकल गई।

आपको नहीं लगता कि एक गिरावट है साहित्य के स्तर में व सृजन में हल्कापन है?

एक तरह से जैसे सारी दुनिया में आंदोलन की तीव्रता खत्म हुई। लोग खाने-पीने के चक्कर में पड़े। आप सोचिए कि एक लड़का साठ-सत्तर हजार रूपये महीने में कमाता है क्या वो आंदोलन में जाएगा? नहीं जा सकता। चाहते हुए भी आंदोलन नहीं कर पाते। आज स्थितियां बदल रही है। कुछ साल लगेगें हालात बदलने में।

आपने पत्रिकाओं का संपादन 1960 के दशक से किया। कैसा अनुभव रहा?

साहित्यक पत्रिका ’सामयिक परिदृश्य खुद निकालता था। पांच-छह वर्ष तक संपादन किया। छोटी-छोटी पत्रिकाओं के लिये लिखता था। ’चंद्रयान’ का संपादन किया। कई लोगों के नाम से लिखा। संपादन में दो बातें प्रमुख थी, एक तो ग्लोबलाइजेशन का विरोध करना। दूसरी कला-संस्कृति की विकृति को उजागर करना। साथ ही उग्र वामपंथ का भी विरोध किया। मानना था कि यह स्थिति नहीं है कि हिंसात्मक आंदोलन चलाया जाये। इससे प्रतिक्रियावादी संस्कृति आएगी। ऐसी समस्या नहीं है कि समाज पूरी तरह से परिवर्तन के लिये तैयार था। विचार विशेष को लेकर पत्रिकाओं के प्रकाशन में आर्थिक संसाधन की कमी आड़े आती थी। जनवादी लेखक संघ तैयार किया। साथ ही शीतयुद्ध की विचार धारा का विरोध किया।

अब आगे क्या बाकी है?

आधी सदी हो गई साहित्य के लिये काम करते हुए। अब तो अंतिम समय। हम आंदोलन से आगे आ गये। आंदोलन पीछे रह गये। साहित्य आगे और आंदोलन, जनता पीछे छूट गयी। लगता है संगठित ढंग से होना चाहिए। अब प्रगतिशील लेखक संघ के समय का ज्वार नहीं है। अच्छा साहित्य लिखा जाना चाहिए। किसानों की समस्याएं है। मध्यवर्ग की समस्याएं हैं। मजदूरों का अवसान साहित्य की समस्या है। आज महंगाई आदि मूल समस्याएं हैं व उग्र राष्ट्रवाद समस्या है। लेकिन आज वो बात नहीं रही। सांप्रदायिकता आगे नहीं बढ़ पा रही है। उसको रोका है साहित्याकारों ने और कीमत भी चुकाई है। लेकिन एक आंदोलन के रूप में साहित्य में नहीं आया। किसान आंदोलन चला। फिर ठंडा पड़ गया।

व्यक्तिगत तौर पर अब क्या कर रहे हैं?

अब उम्र के दसवें दशक में जी रहा हूं। खाना, पीना, सोना और पढ़ना। अब आंदोलन में काम नहीं कर रहा हूं, इंद्रिया शिथिल हो गई हैं। जो संगठन थे वे भी ढीले पड़ गये। जनवादी संगठन काम नहीं कर पा रहे हैं। खासतौर पर दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद हालत खराब हुई है।

क्या प्रतिबद्ध पत्रिकाओं के साथ आर्थिक संकट और पाठकों का कमी की चुनौती है…

एक ढंग से संगठन बनाने में दिक्कत आ रही है। परिस्थितियों का आकलन ढंग से हो नहीं हो पा रहा है। .पर्सनलिटी कल्ट का रोग है। तीसरी चीज ये है कि सही मायनों में कोई संगठन ऐसा नहीं है कि कायदे से जिसके माध्यम से पत्रिकाएं लान्च की जा सकें। छोटी पत्रिकाओं के लेखक बड़ी पत्रिकाओं में गए। बड़ी पत्रिकाएं बंद हो गई हैं।आगे आने वाली पीढ़ी बताएगी, जो संगठित नहीं हो पा रही है। दरअसल, ग्लोबलाइजेशन ने सबसे ज्यादा नुकसान ये किया कि मूल समस्या की चेतना से ध्यान हटा दिया। भोग संस्कृति वर्तमान बढ़ रही है उससे क्या उम्मीद क्या करें? मजदूर आंदोलन दब गया है। जनता में आंदोलन हो तो उसका प्रभाव साहित्य में पढ़ता है।

लेखक अरुण कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं।