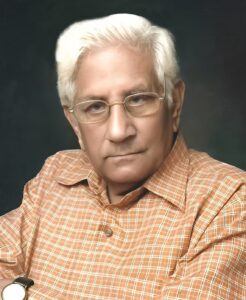

स्मृति शेषः एक अनोखा, विलक्षण व्यक्तित्व

विमल वर्मा: आधुनिक हिंदी साहित्य का एक जाना-माना आलोचक और संपादक

अरुण माहेश्वरी

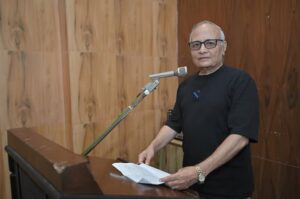

चार अक्तूबर 2025 को अपराह्न कोलकाता के भारतीय भाषा परिषद प्रेक्षागृह में आलोचक-संपादक विमल वर्मा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया । इस सभा की अध्यक्षता भारतीय भाषा परिषद के निदेशक डा. शंभुनाथ ने की । सभा का संचालन संजय जायसवाल ने किया । इस सभा में हमारे अलावा मृत्युंजय उपाध्याय, सरला माहेश्वरी, सिराज खान बातिश , नरेन्द्र प्रताप सिंह, स्वेता वर्मा, महेश जायसवाल, अनूप अस्थाना, निशा वर्मा, अंकुर वर्मा, सुशील वर्मा ने अपने वक्तव्य रखे । इस श्रद्धांजलि सभा में हमने जो लिखित प्रतिवेदन पेश किया, उसे मित्रों के साथ यहां साझा कर रहा हूं-

विमल जी पर हम जब भी सोचते हैं उनमें हमें एक अनोखा, विलक्षण व्यक्तित्व दिखाई देता है । सोच कर देखिए, यह कैसा लगता है ! एक ग़ैर-हिंदीभाषी क्षेत्र में हिंदी का ग़ैर-अकादमिक पृष्ठभूमि वाला प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक और वही आधुनिक हिंदी साहित्य के जगत का एक जाना-माना आलोचक और संपादक ! विचारधारा के जगत की नित नई चुनौतियों से जूझता हुआ मुक्तिबोध का साक्षात ब्रह्मराक्षस ! अपनी आत्म-केंद्रिकता और विश्व चेतना के बीच के द्वंद्व में फँसा एक निम्न-मध्यवर्गीय महत्वाकांक्षी बुद्धिजीवी जिसने विश्व कल्याण के लिए एक सच्चे गुरु की भाँति मार्क्सवाद को अपनाया, पर सचमुच कभी पूरी तरह से तृप्त नहीं हुआ। ज्ञान के दख़ल से अपनी ख़ास प्रजाति को पूर्ण बनाने के अविराम संघर्ष में रत, हेगेलियन contingent scholia, जो हर प्रजाति के अपने अभाव को भरने का काम करता है, का जीता-जागता उदाहरण। यह सब कितना रोमांचकारी है ! पर इनमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है । विमल वर्मा के साहित्यिक जीवन और लेखन के वितान से परिचित कोई भी शायद उनके बारे में हमारे इस वृत्तांत से असहमत नहीं होगा।

विमल जी को हम दीर्घ पचपन साल से काफी करीब से देखते रहे हैं। और आज जब हम उन अनुभवों की जांच करते हैं तो पता चलता है कि कैसे इतिहास खुद ही अपने नायकों का गठन किया करता है । नायकत्व व्यक्ति के आत्म के गठन पर निर्भर होने के बजाय वास्तव में इतिहास के चाक पर चढ़े माटी के लोंदे से ही निर्मित होता है ।

विमल जी को हम तब से जानने लगे थे जब होश सँभालना शुरू ही किया था। उच्च माध्यमिक की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज की सीढ़ियों पर कदम रखने की तैयारी कर रहे थे। सन् 66-67 के वक्त से। वे हमारे पिता के दोस्त थे। वह प्रदेश (पश्चिम बंगाल) में भारी राजनीतिक उत्तेजनाओं का दौर था। सन् 1964 में कोलकाता में ही सीपीएम का विधिवत जन्म हुआ था। हमारे पिता जो सीपीआई के दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे, सीपीएम के गठन के बाद उसमें शामिल हो गए। और हम सब जानते हैं, तब से तक़रीबन पैंतालीस साल का दौर पश्चिम बंगाल में सीपीआई(एम) के नेतृत्व में वामपंथी राजनीति की सफलताओं का सबसे स्वर्णिम दौर रहा। राजनीतिक उत्तेजनाओं से भरे उस पूरे दौर के प्रारंभ से ही हमने अपने घर पर अन्य कई चरित्रों के साथ विमल वर्मा को हमेशा उपस्थित पाया।

जब 1967 में बंगाल में पहली संयुक्त मोर्चा सरकार का गठन हुआ, उसने सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में भारी उथल-पुथल मचा दी थी। कल-कारखानों के मजदूर आंदोलन में एक अलग प्रकार का ज्वार पैदा हुआ, दफ्तरों में हर रोज न्याय की आवाजें गूंजने लगीं, और अध्यापकों की दुनिया में भी एक नया आलोड़न दिखाई दिया। वामपंथी शिक्षकों के जुझारू संगठन एबीटीए ने निजी स्कूलों में चल रहे शोषण और अन्याय को अपना निशाना बनाया था जिसके प्रभाव से कोलकाता के हिंदी भाषी स्कूल अछूते नहीं रहे थे। विमल वर्मा कोलकाता के टैगोर कैशल में स्थित बालकृष्ण विट्ठलनाथ विद्यालय के प्राथमिक विभाग में अध्यापक थे। स्कूल के कुछ और अध्यापकों के साथ मिल कर उन्होंने विट्ठलनाथ में शिक्षकों के साथ अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उस स्कूल के मालिक थे तुलसीदास मूंधड़ा, तब के नकली शेयर घोटाले के बदनाम हरिदास मूंधड़ा के भाई। हर लिहाज से एक बेहद शक्तिशाली, लगभग एक माफिया। विमल जी सहित कई अध्यापकों को बर्खाश्त कर दिया गया। शिक्षकों के इस आंदोलन को एबीटीए का पुरजोर समर्थन मिला और तत्कालीन सरकार ने स्कूल की प्रबंध कमेटी को भंग कर वहां हरीश जी की वातायन पत्रिका के स्थानीय प्रतिनिधि कवि श्री हर्ष को प्रशासक नियुक्त कर दिया। मामला हाईकोर्ट तक गया जहां सीपीआई(एम) के स्थानीय नेता और नामी वकील हरप्रसाद चटर्जी शिक्षकों की ओर से मुकदमा लड़ते थे। हमें याद है कि उस आंदोलन के सिलसिले में ही हमारे पिता से चर्चा के लिए विमल जी और श्री हर्ष, दोनों साहित्यकार मित्र अक्सर हमारे घर आया करते थे। राजनीति की उठा-पटक के बीच उनकी लड़ाई लंबी चली, विमल जी आदि की पुनर्बहाली टलती चली गई और जाहिर है कि सभी शिक्षकों के जीवन की मुसीबतें भी बढ़ती चली गई।

उसके बाद के दिन विमल जी के जीवन के सबसे बुरे, तंगहाली के दिन थे। न नियमित आय और न रहने का ही सही ठिकाना। तभी 1969 की दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार के काल में तपसिया की एक सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में विमल जी के नाम एक घर अलॉट हुआ जहां विमल जी श्री हर्ष के परिवार के साथ अकेले रहा करते थे। विमल जी का परिवार गांव में ही था। दोनों मित्रों ने मिल कर ‘सामयिक’ पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया ।

इसके बाद ही आता है सन् ’72 से ’77 का काल । बंदूक की नोक पर चुनावों को लूट कर बनी सिद्धार्थ शंकर राय की कांग्रेस सरकार के अर्द्ध-फासिस्ट दमन का काल। वामपंथियों ने असेंबली का बॉयकाट तक किया था । सीपीआई(एम) के तकरीबन 1100 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, पचासों हजार को उनके घरों से उजाड़ दिया गया। वह ‘बारानगर किलिंग’ की तरह की नक्सलियों की सामूहिक हत्याओं का दौर भी था। असंख्य नौजवानों के जीवन नष्ट कर दिये गए। अजिजुल हक़ की पुस्तक ‘कारागारेर आठारो बछर’ में उस काल की उत्तेजनाओं का एक जीवंत चित्र मिलता है। यहीं से इंदिरा गांधी के एकदलीय शासन की स्थापना के अभियान का पहला पूर्वाभास मिला था जो भारत भर के लोगों के लिए सन् ’75 के आंतरिक आपातकाल के जरिये उनके अनुभव का हिस्सा बना।

यही ’72-’77 का वह काल था जिसमें हिंदी के साहित्य जगत में विमल वर्मा की वह पहचान बनी जिस पहचान से आज तक लोग उन्हें मुख्य रूप से जानते हैं। ‘सामयिक’ पत्रिका के पृष्ठों पर पहली बार हिंदी के साहित्य की दुनिया को देश में एक फासिस्ट शासन के आगमन की पगध्वनि सुनाई दी। जो काम ‘स्वाधीनता’ जैसे पार्टी के मुखपत्र राजनीतिक मंच के रूप में कर रहे थे, उसे ‘सामयिक’ ने साहित्य की दुनिया का विषय बनाया।

यहां गौर करने की बात है कि तब तक बाकी हिंदी भाषी क्षेत्र के प्रगतिशील और वामपंथी बुद्धिजीवियों के बीच कांग्रेस शासन के इस आततायी, जन-विरोधी स्वरूप की कोई धारणा ही नहीं थी। उनका अनुभव बंगाल के अनुभव से काफी भिन्न था। उनमें संविद सरकारों के जरिये शासन में फासिस्ट हिंदुत्व के अनुप्रवेश की चुनौती का बोध ज्यादा प्रबल था। उसी दौर में सीपीआई इंदिरा कांग्रेस की एक सबसे विश्वसनीय सहयोगी पार्टी बनी हुई थी।

यही वह काल था जब सन् 1969 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की स्थापना हुई जिसके हिंदी विभाग का दायित्व मार्क्सवादी नामवर सिंह को दिया गया; जब हिंदी के अकादमिक जगत में डा.नगेन्द्र, अज्ञेय, की तरह के परंपरावादियों, आधुनिकतावादियों को वास्तविक चुनौतियाँ दी जा रही थीं; डा. रामविलास शर्मा की तमाम पुस्तकों को हिंदी के अकादमिक जगत में पूरे सम्मान के साथ अपनाया जा चुका था।

अर्थात् सामाजिक-राजनीतिक क्षेत्र में एक ओर जब पश्चिम बंगाल में मार्क्सवाद और वामपंथ को पूरी ताकत के साथ कुचला जा रहा था, उसी समय दूसरी ओर हिंदी प्रदेशों में वामपंथी और प्रगतिशील विचारों के लोग प्रोफेसर, अध्यापक और हिंदी अधिकारी बन रहे थे। जिस बात को बंगाल का बुद्धिजीवी महसूस कर रहा था, बाकी भारत उससे बिल्कुल अनभिज्ञ सा था। इसे कहते हैं − सत्य की ‘स्थानिकता’ । बाकी भारत में सन् ‘72 की बंगाल की अनुभूति पैदा होने में अभी तीन साल बाकी थे। 1975 के आंतरिक आपातकाल ने बंगाल के सच को भारत के सार्वभौम सत्य का रूप दिया ।

जाहिर है कि सन् ’72 से ’77 का यही काल संक्रमण का वह काल था, जिसके बीच से हम विमल वर्मा जैसे एक अदने से साहित्यिक व्यक्तित्व को युगांतकारी मानी गई पत्रिका ‘सामयिक’ के बड़े संपादक के रूप में बनते देखते हैं। उस पत्रिका के पन्नों पर ही सत्तर के उत्तरार्द्ध के संक्रमण के उन दिनों की धड़कनों को पहली बार सुना गया था, जिससे बाकी हिंदी जगत तब तक लगभग अपरिचित था। ‘सामयिक’ ने देश भर के जनवादी विचारों के हिंदी के लेखकों के लिए एक गहरे असनि संकेत के पूर्वाभास का काम किया, जिसे प्रेषित करना ही नवोन्मेषी साहित्य-कर्म की पहचान बनाता है ।

विमल जी कोलकाता में शुरूआती जीवन में कुछ दिन पार्टी के मुखपत्र ‘स्वाधीनता’ से जुड़े, पर शायद राजनीतिक पत्रकारिता की भाषा उन्हें रास नहीं आई। सन् ’67 में जब हम स्वाधीनता में आए, विमल जी वहां नहीं थे। वे अवधनारायण सिंह, सकलदीप सिंह आदि मित्रों के साथ साहित्य की दुनिया में रमे हुए थे। और फिर, जैसा कि हमने कहा, इतिहास के कालक्रम ने उन्हें बंगाल से हिंदी के साहित्य जगत के एक नायक संपादक का रूप दे दिया।

‘सामयिक’ पत्रिका ने हिंदी के कई नए और विशिष्ट आलोचकों को पहचान दी । कर्णसिंह चौहान और सुधीश पचौरी के नाम विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैं। उसी पत्रिका में नागार्जुन की इंदिरा गांधी की छवि को विध्वस्त करने वाली अंगारों की तरह जलती हुई वह कविता प्रकाशित हुई – ‘अब तो, बंद करो हे देवी ! यह चुनाव का प्रहसन ।’ संयोग ही रहा कि सामयिक के पृष्ठों पर ही सन् ’69 के एक अंक में हमारी पहली समीक्षा, काशीनाथ सिंह के उपन्यास ‘अपना मोर्चा’ की समीक्षा, प्रकाशित हुई थी ।

सन् ’77 के बाद का इतिहास हम सब का परिचित इतिहास है। कांग्रेस की बुरी पराजय और बंगाल में वाम मोर्चा सरकार का गठन राष्ट्रीय राजनीति के लिए किसी असंभव से साक्षात्कार से कम नहीं था। इतिहास का वह एक ऐसा अलिखित अध्याय था जिसमें एक पूंजीवादी माने गये संविधान की संभावनाओं को प्रत्यक्ष करते हुए लगातार पूरे 34 सालों तक कम्युनिस्टों के नेतृत्व में वाम मोर्चा सरकार का शासन बना रहा।

इसी दौर में, विमल जी के निजी जीवन में भी एक स्थिरता आई। विट्ठलनाथ के संघर्ष के साथी हरिहर दुबे के संचालन में काशीपुर के एक स्कूल में विमल जी शिक्षक हो गए। काशीपुर की सरकारी हाउसिंग कॉलोनी में एक नया घर मिला जिसमें परिवार भी साथ रहने लगा। तभी सन् ’80 की प्रेमचंद शताब्दी ने देश भर में जनवादी लेखक संघ की स्थापना (1982) की जमीन तैयार की जिसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका अग्रणी थी। ‘सामयिक’ पत्रिका के साथ विमल वर्मा और श्री हर्ष ने हिंदी भाषी क्षेत्र के कई शहरों की पहले ही यात्राएं की थीं। विमल जी जलेस की कोलकाता जिला के सचिव बने। अवधनारायण सिंह, विमल वर्मा, श्री हर्ष ने ही मुख्य रूप से जलेस कोलकाता का काम संभाला । राज्य के सचिव इसराइल साहब थे। ‘सामयिक’ का ‘सामयिक परिदृश्य’ के रूप में कायांतर हुआ। ‘90 के दशक में पश्चिमबंग हिंदी अकादमी का गठन हुआ। अयोध्या सिंह के बाद अकादमी की पत्रिका ‘धूमकेतु’ के संपादन का दायित्व भी विमल जी ने संभाला। इस प्रकार, विमल जी का पूरे भारत के हिंदी के साहित्य जगत से एक स्थायी जीवंत संपर्क कायम हो गया ।

विमल जी ने सामयिक के संपादकीयों के अलावा समीक्षामूलक कई महत्वपूर्ण लेख लिखे । उनमें से ही कुछ को चुन कर आनंद प्रकाश ने ‘लुप्त होते लोगों की अस्मिता’ शीर्षक से एक पुस्तक तैयार की जिसका काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद सन् 2016 में प्रकाशन संभव हुआ ।

बहरहाल, किसी विषय से अतिपरिचय भी उसके प्रति न्याय को एक रूप देने के लिए जरूरी दूरी बनाने के रास्ते की बाधा का काम करता है। यह स्वयं के लिए ही एक आत्म-छल का कारण बन जाता है और हम इस मुगालते में रहते हैं कि अन्य भी उसे उसी रूप में स्वीकार लेंगे। इसीलिए हम इधर हर चीज को जॉक दरीदा की भाषा में under erasure रख कर देखना चाहते हैं, गलत और सही दोनों को साथ-साथ रखने की शैली में, क्योंकि कहीं न कहीं, दोनों ही सही होता है। किसी अतिपरिचित विषय को भी बहुत गहराई से खंगालने पर वह अपरिचित बन जाता है ।

विमल जी ने जो भी लिखा वह हमें कुछ ऐसी ही पसोपेश में डालता रहा है, और हमेशा एक बौद्धिक चुनौती के रूप में उपस्थित होता है। आख़िरकार ज्ञान दुनिया की चीज़ों का वह गुण होता है, जिसे एक प्रभुत्वशाली भाषा में व्यक्त किया जाता है। पर जब वह प्रभुत्वशाली भाषा ही चुनौती हो, तब कैसे कोई भी ज्ञान अंतिम सत्य हो सकता है !

आज विमल जी का न रहना हमें कोलकाता के साहित्य जगत की क्रमशः क्षीण होती बौद्धिक ऊर्जा के संकेत की तरह जान पड़ता है। इस क्षति की पूर्ति कत्तई आसान नहीं है। हम उनकी स्मृतियों को आंतरिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सभी परिजनों के प्रति संवेदना प्रेषित करते हैं । अरुण माहेश्वरी के फेसबुक वॉल से साभार