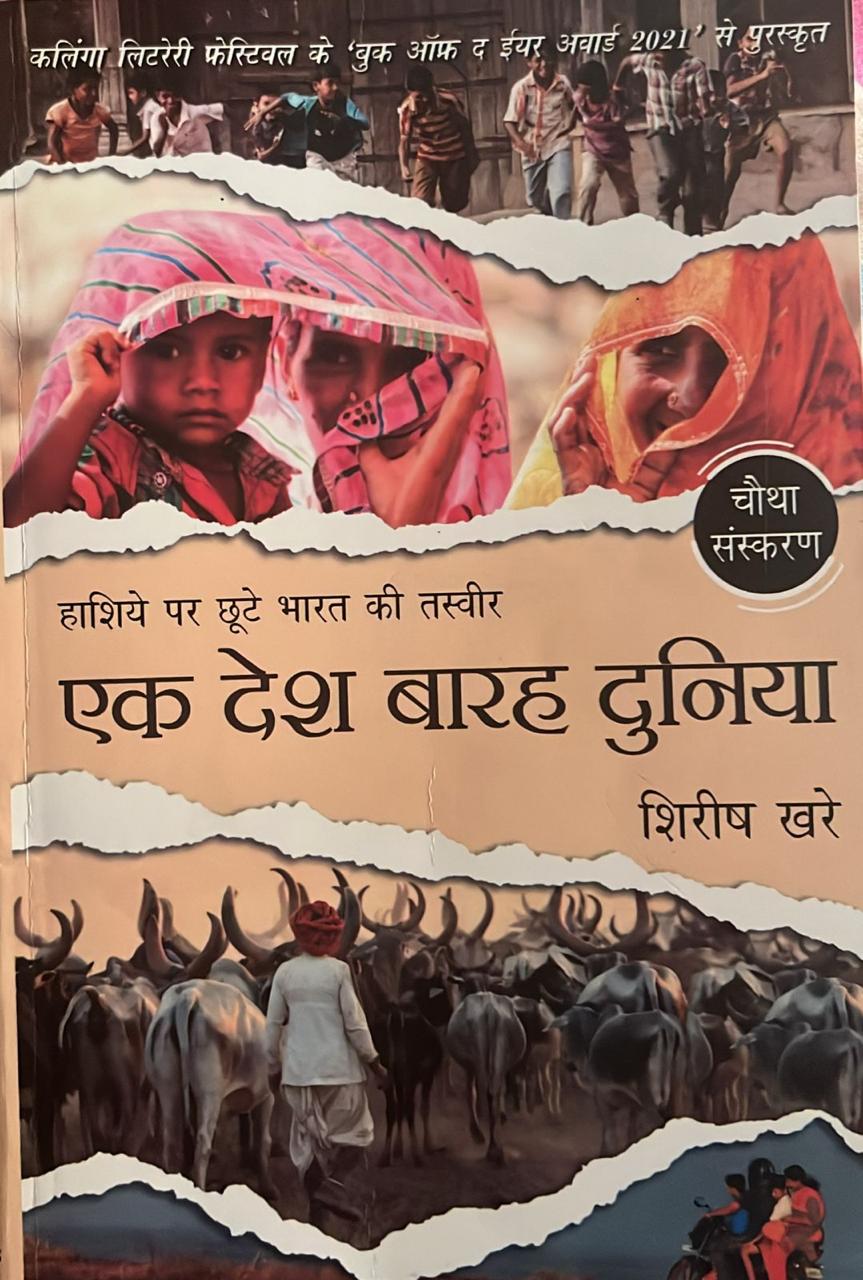

पुस्तक समीक्षा

जाने संसार के अनजाने लोगों की कहानियां

ओमप्रकाश तिवारी

शिरीष खरे की किताब एक देश बारह दुनिया पाठक को महाराष्टृ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के उन इलाकों में ले जाती है, जहां एक पहुंचना आसान नहीं है। इन इलाकों में ऐसे लोगों के बारे में बताती और मिलवाती है, जिनसे शायद ही कोई बात करना चाहता है या मिलना चाहता है। ऐसे कठिन इलाकों में, विपरीत परिस्थितियों में जीवन जीने वाले लोगों की ऐसी कहानियां हैं, जो रहते तो इसी देश में हैं लेकिन जिनके वजूद का कोई मतलब नहीं समझा जाता है।

पुस्तक अपने शीर्षक को भी सार्थक करती है। पुस्तक में शामिल कहानियां हैं तो इसी देश की लेकिन अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जगहों की हैं। कहानियों के पात्रों का जीवन भी अलग अलग और कठिनाइयों से भरा है। किताब के कवर पर यह वाक्य सही लिखा है कि यह छूटे भारत की तस्वीर है। किताब में बारह कहानियां हैं लेकिन यह गल्प नहीं हैं। यह समाचार भी नहीं हैं। इनमें समाचार भी है और कहानी भी। मानवीय नजरिए से और पूरी संवेदना के साथ इन्हें रचा गया है। इन कहानियों का पात्र काल्पिनक नहीं हैं न ही उनकी परेशानियां और विसंगतियां। यह यथार्थ का ऐसा आख्यान हैं, जिससे ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। घूमते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन वह कुदरत की सुंदरता देखते हैं। किसी जगह की वास्तुकला देखते हैं। शिरीष खरे जी कुदरत की बनाई सुंदरता में मानव कृत्यों के कारण व्याप्त दुदर्शा और विसंगित को देखते और दिखाते हैं। वह बताते हैं कि विकास की दौड़ में जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है या रोक दिया गया है, वह भी इसी देश के नागरिक हैं। यह धरती और आकाश जितना सबका है, उतना ही उनका भी है।

पहली कहानी वह मर गया महाराष्टृ के मेलघाट के ऐसे लोगों की है जिनके लिए किसी बच्चे का मर जाना किसी साधरण वस्तु के खो जाने जैसा भी नहीं है। ऐसा क्यों है। क्यों उनकी संवेदना इतनी खत्म या सूख गई है। इस सवाल को जानने के लिए किताब पढ़नी होगी।

एक सपन्न कहे जाने वाले प्रदेश का यह ऐसा इलाका है जहां बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं। यहां तक पहुंचने में सारी सरकारी योजनाएं भी मर जाती हैं। लेखक लिखता है कि यहां के कई जवान बेटे, बहू अपने परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को यहीं पर छोड़कर काम की तलाश में अमरावती और दूर दराज के मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। दरअसल, संघर्ष ही यहां ईमानदारी की एकमात्र परिभाषा है। संघर्ष पूरी ईमानदारी से जंगल में जीने का। संघर्ष पूरी ईमानदारी से मैदानी इलाकों में काम तलाशने का।

1974 में मेलघाट को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। शेर के चमड़े बराबर जगह मांगी गई और चमड़ा चौड़ा होता गया। वनवासी जगंज से बाहर हो गए। अपनी जमीन, अपने जंगल से बेदखल हो गए। उनके और उनके बच्चे भूख और प्यास से मरने लगे। अब इनकी संख्या नाममात्र बची है। सबकों टाइर खाता जा रहा है। नहीं, टाइगर के बहाने वे लोग खा रहे हैं, जो इसके योजनाकार हैं और जिनका यहां की योजनाओं से निजी विकास हो रहा है। लेखक अपनी तरफ से कहता कुछ नहीं हैं लेकिन ऐसे हालात में उसके पात्र ही सब कह देते हैं।

दूसरी कहानी कमाठीपुरा की है। इस इलाके को कौन नहीं जानता होगा। मुंबई में रहने वाला तो हर व्यक्ति जानता होगा। मगर इस तरह से कितने लोग जानते और सोचते होंगे। यह जगह हमारी व्यवस्था का ऐसा घिनौना रूप है जो मानव संस्कृति के साथ ही जन्मी और विकसित होकर अब सड़ गई है। जब कोई अपनी कथित संस्कृति पर गर्व करता है, तो वह उसी संस्कृति की कलंकनुमा इस कुरीति को भूल जाता है। यह भी होता है कि याद करना ही नहीं चाहता। पुरुष वर्चस्व वाले समाज और व्यवस्था में नारी की ऐसी दुर्गति बहुत ही वेदनापू्र्ण है। कमाठीपुरा में कोई एक कहानी नहीं है, कई कहानियां एक दूसरे से गुथी हैं। इसमें एक युवा सरदार जी की भी कहानी है जो अलग ही तरह के हालात को अभिव्यक्त करती है।

तीसरी कहानी अपने देश में परेदशी महाराष्टृ के कनाडी बुडरुक की बंजारा जनजाति से संबंधित है। लेखक लिखता है कि सदियों से नंदी बैल तिरमाली घुमंतू जनजाति के जीने का आधार रहा है। ये बैल लेकर जहां तहां घूमते रहते हैं, इसलिए घुमंतू जनजाति के तिरमाली को आमतौर पर लोग बंजारा भी कह देते हैं। इनका सच लेखक इन शब्दों में बताता है कि भारत की जाति व्यवस्था में तिरमाली की तरह कई घुमंतू समुदाय हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों का मनोरंजन करते रहे हैं। बदले में इनके सामने कुछ सिक्के फेंक दिए जाते हैं।

चौथी कहानी कोई सितारा नहीं चमकता आप्टी की है। हिंदी फिल्मों में खतरनाक स्टंट करने वालों की ऐसी कहानी जिनके जानदार और शानदार स्टंट पर कई लोग सितारे बन गए लेकिन इनकी जिंदगी में आया तो सिल्वर स्क्रीन का अंधेरा। चंद पैसे, जिससे यह केवल जीवित रहते हैं, जिंदगी को जीते नहीं हैं। लेखक लिखता है कि सैय्यद मदारी अमिताभ बच्चन के जमाने से स्टंट कर रहे हैं लेकिन उनके बीच से कोई स्टार नहीं चमका। लेखक यह भी बताता है कि भारतीय जनगणना के मुताबिक देश भर में 840 घुमंतू समुदाय हैं लिकन जानकार बताते हैं कि इनपमें से कुछ समुदायों के नाम छूट गए हैं। इन्हीं छूटे हुए समुदायों में से एक सैय्यद मदारी समुदाय भी है। यह समुदाय न पढ़ा है न ही इसके पास जमीन है और न ही नौकरी। न ही घर है। यह सभी हिंदी फिल्मों में स्टंट करके गुजारा करते हैं। समुदाय का सबसे पढ़ा युवा बारहवीं पास है।

पांचवीं कहानी गन्नों के खेतों में चीनी कड़वी होने की है। यह महाराष्टृ के मस्सा इलाके के मजदूरों की कहानी है। उनके बच्चों और महिलाओं की कहानी है। कैसा जीवन जीते हैं। क्या हालात हैं उनके जिनके बोए काटे गन्ने से चीनी बनती है। चीनी जितनी मीठी और सफेद चमकदार होती है इनका जीवन उतना ही कड़वा और स्याह है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप जब भी चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे चेहरे आपके दिमाग में उभर आएंगे, जो चीनी की चमकदार सफेदी के पीछे के स्याह पक्ष को उजागर कर देंगे। यदि आप संवेदनशील हुए तो इसके बाद आपकी हिम्मत नहीं होगी कि चीनी का इस्तेमाल कर भी पाएं। गरीबी और गुलामी की एक अलग ही तस्वीर इस इलाके में बना दी गई है। चीनी मिलें लाती होंगी किसी के लिए सम्पन्नता लेकिन मजदूरों की जिंदगी में तो कोई परिवर्तन नहीं ला पातीं। चीनी मिलों में बनने वाली चीनी एक ऐसी गंदगी छोड़ जाती है जो आपको चीनी मिलों के पास कभी भी मिल जाएगी। इन मिलों के पास रहना तो दूर वहां से गुजरना भी मुश्किल होता है। इसकी वजह इनकी बदबू होती है।

छठी कहानी सूरज को तोड़ने जाना है महादेव बस्ती की पारधी जनजाति के बारे में है। तंग आकर अंग्रेजों ने इन्हें अपराधी घोषित कर दिया था। देश आजाद हुआ तो 1952 में यह काला कानून खत्म कर दिया गया। इसके बाद पारधी को अपराधी की जगह विमुक्त लिखा जाने लगा लेकिन धारणाएं नहीं मिटीं। मराठवाड़ा के इन इलाकों में जब भी कोई अपराध होता है पुलिस पारधी समुदाय को ही खोजती है। इनकी बस्तियों में छापा मारती है। आजादी के बाद भी अंग्रेजों के दिए कलंक से यह आजाद नहीं हो पाए हैं। कुछ सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। अब इनके बच्चे भी पढ़ने लगे हैं। मगर चुनौतियां बाकी हैं।

सातवीं कहानी गुजरात के संगम टेकरी की है। बार बार लगातार अपनी झोपड़ियों सहित उजड़ना और नुकसान झेलते रहना मीराबेन की जिंदगी है। मगर वे अकेली नहीं हैं। सही बात है बार बार उजड़ने वाली मीरा बेन अकेली नहीं हैं। शहर दर शहर बेघर लोग उजड़ते ही रहते हैं। हर आदमी को आवास देने की योजना चलाने वाली सरकार सबको घर तो नहीं दे पाती लेकिन समय समय पर विकास के नाम पर, कब्जे के नाम पर लोगों को उजाड़ देती है। बसाने की जिम्मेदारी निभाने के बजाय सरकार और उसका तंत्र ऐसा काम बार बार करता रहता है। इसे पढ़ने के बाद आप एक अलग ही संवेदना से गुजरेंगे।

आठवीं कहानी मध्यप्रदेश के बरमान की है। वे तुम्हारी नदी को मैदान बना जाएंगे। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर विस्तार से लिखा गया है। विकास की धुन में मस्त लोगों को नदियों के पानी में जीवन और हरियाली दिखती है। वह बांध बनाते हैं और नदियों का पानी दूर बहुत दूर तक ले जाते हैं। वही नदी अपने उदगम स्थल पर ही गंदी और सूखने लगती है इसे वह नहीं देख पाते हैं। सैकड़ों गांवों को उजाड़कर विकासवादी लोग ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जिसके पीछे बहुत गंदगी होती है। गहरा अंधेरा होता है।

नौवीं कहानी राजस्थान के बायतु की है। सुबह होने में देर है शीर्षक ही बहुत कुछ कह देता है। दो ऐसे किरदारों की कहानी जो संघर्ष के पथ को तो चुनते हैं लेकिन एक आधे रास्ते से लौट आता है तो दूसरा आगे बढ़ जाता है। तमाम विसंगितयों के बावजूद उसमें अपराधी को सजा दिलाने का आत्मबल है।

दसवीं कहानी दंडकारण्य यूं ही लाल नहीं है, छत्तीसगढ़ के दरभा की है। इस कहानी से कई सच सामने आते हैं जिसे आप अखबारों में छपने वाली खबरों से नहीं जान सकते हैं। लेखक रक्तपात के मूल कारण तक जाता है। तह में जाकर वजह तलाशता है। उस हकीकत तक सत्ता तंत्र पहुंचना नहीं चाहता है। हकीकत से अनजान लोग ताकत के दम पर शांति कायम करने के लिए आशंति फैलाए रहते हैं। भाषणों में शब्दों से विवेचना करने वालों को यदि किसी दिन यह हकीकत पता चल भी जाए तब भी शायद ही वह कुछ करें। सत्ता की शक्ति अपने उदगम काल से ही क्रूरता से शासन करती रही है। करुणा, संवेदना उसके लिए बेकार शब्द हैं।

ग्यारहवीं कहानी खंडहरों में एक गाइड की तलाश छत्तीगढ़ के मदकूद्वीप की है। उफनाई नदी को एक डोंगी के सहारे इस द्वीप तक पहुंचे लेखक को एक खंडहर मिलता है जिसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। जोड़ तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिया गया है एक पुजारी वहां पर पूजा भी करता है।

बारहीं कहानी छत्तीसगढ़ के अछोटी की है। धान के इस कटोरे में राहत के नाम पर किस तरह लोगों को धोखा दिया जा रहा है इस बात को रेखांकित किया गया है। लेखक लिखता है कि बीते एक दशक में छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या बारह प्रतिशत घट गई है। इसी अवधि में सत्तर प्रतिशत खेतिहर मजदूर बढ़ गए हैं। धान के कटोरे में खेतिहर मजदूर बनने वाले अधिकतर छोटे किसान हैं। कहीं औद्वोगिक पिरयोजना तो कहीं पर विकास के लिए भूमि अधिग्रहण कहीं खेती में चार चार घाटा सहते रहने के कारण इस तबके ने अपने खेतों से तौबा कर ली थी। इसके आगे किसानों का अपने खेतों से पलायन करना एक तरह से आत्महत्या के बरारबर ही है। वजह यह कि खेती इनके खून में बहती थी, खेती इनकी दुनिया थी, ये खेती से जीते थे, ये खेती से खाते थे, खेती ही जानते थे और खेती के अलावा कुछ नहीं जातने थे।

पुस्तक- एक देश बारह दुनिया

लेखक- शिरीष खरे

प्रकाशक- राजपाल एंड संस, दिल्ली

मूल्य – 325 रुपये

लेखक- ओमप्रकाश तिवारी