जीवन की विसंगतियों का पोस्टमार्टम करतीं कहानियां

आलोक वर्मा

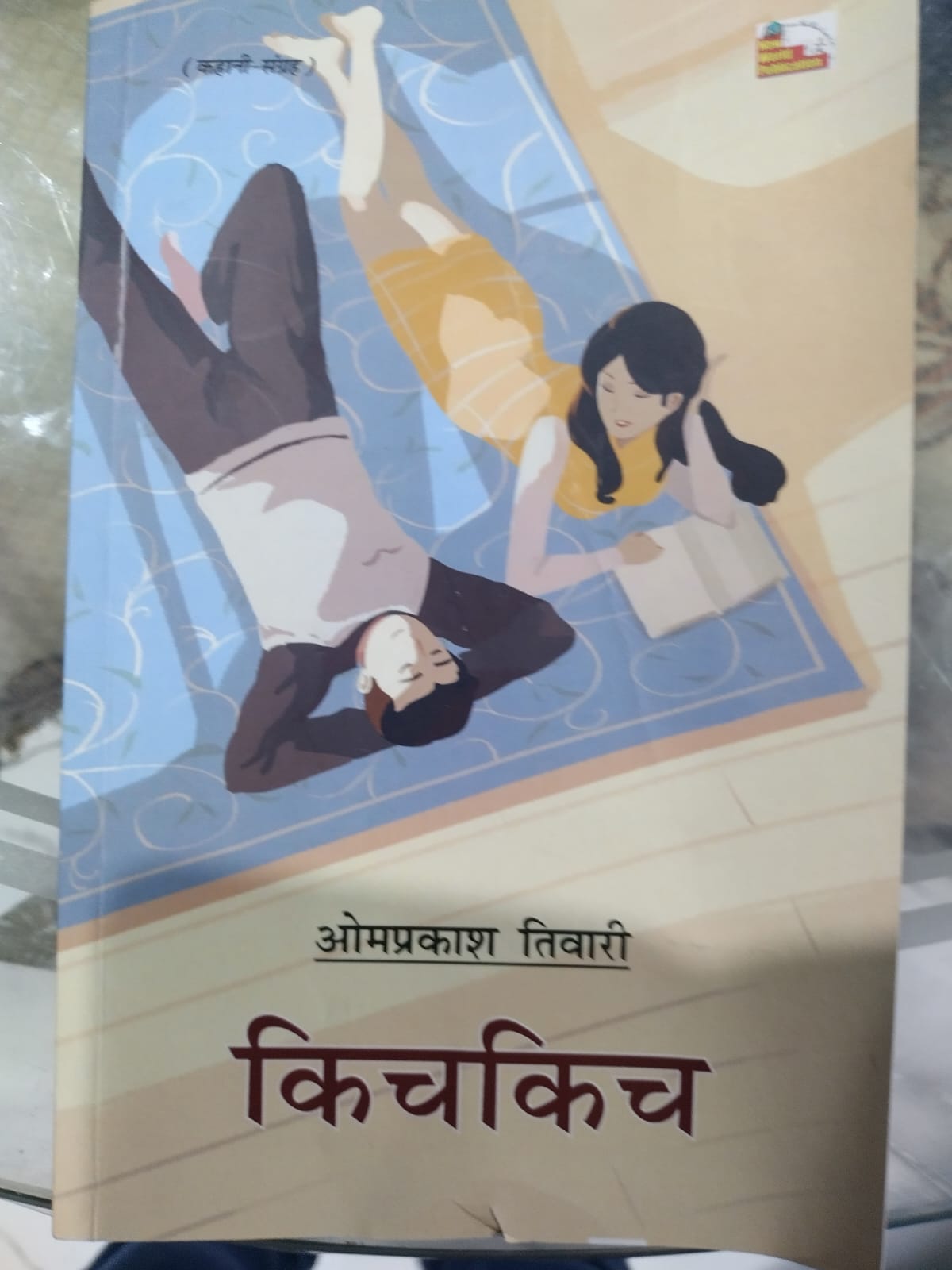

ओमप्रकाश तिवारी के किचकिच संग्रह में 16 कहानियां हैं। यह विविध विषयों को लेकर लिखी गई हैं। 144 पेज में सिमटी ये कहानियां समाज के विभिन्न तबकों का चित्रण करती हैं। हर कहानी में समाज के किसी वर्ग का, उसकी किसी विद्रूपता, किसी कुरीति, छल प्रपंच, धूर्तता को बेनकाब करती है। तकरीबन सभी कहानियां ग्रामीण परिवेश पर केंद्रित हैं और वहां की समस्याओं को तो उठाती ही हैं, साथ ही समाज के पिछड़ापन, उसके कारणों, राजनीतिक धूर्धताओं को चित्रित करती हैं। समाज में किस तरह का बदलाव आ रहा है, विकास का दावा कितना सही है। लोगों की जरूरतें कितनी पूरी हो रही हैं। व्यक्ति के दुख, सुख, छल प्रपंच, ईर्ष्या द्वेष का कहानीकार ने बारीकी से न सिर्फ निरीक्षण किया है, बल्की उनके गुण दोषों पर अपनी राय भी रखी है। इन कहानियों के पात्र निम्न और निम्न मध्य वर्ग से ताल्लुक रखने वाले हैं।

कहानी संग्रह का नाम किचकिच है। दरअसल कहानीकार ने अपनी कहानी ‘किचकिच’ के नाम पर संग्रह का नाम रखा है। यह संग्रह की पहली कहानी है। अब बात करते हैं कि किचकिच शब्द का अर्थ क्या है। शब्दकोश में किचकिच का अर्थ इस तरह दिया हुआ है – बराबर होने वाली नोक-झोंक या व्यर्थ की बकवाद, वाद-विवाद, अशांति, बकवाद, झगड़ा, झकझक, कहासुनी, हुज्जत, शोर-शराबा आदि। अर्थात किचकिच वह है जो हर परिवार में रोजाना होता रहता है। अगर संयुक्त परिवार है तो घर के किसी सदस्य का दूसरे से होने वाला संवाद जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। यों कह सकते हैं कि जिन दो लोगों के बीच यह वाद-विवाद चलता है उन्हें भी पता होता है कि निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना है। यह विवाद ज्यादा देर तक टिकता नहीं और फिर परिवार के लोग अपने अपने काम में जुट जाते हैं। अगली बार फिर किसी दूसरी बात को लेकर भिड़ जाते हैं। अगर एकल परिवार है तो पति-पत्नी के बीच ऐसा होना बहुत सामान्य बात है।

अब लेखक की रचना ‘किचकिच’ पर बात करते हैं। इस कहानी में कहानीकार ने एक घर के वातावरण को चित्रित किया है। अमन टीवी खोलता है तो हर चैनल पर आ रहे विज्ञापन पर कह देता है कि विज्ञापनों ने जीना हराम कर रखा है। उसकी पत्नी अनु किचन से केवल हराम शब्द ही सुन पाती है और अंदाजा लगा लेती है कि अमन ने उसके लिए ही यह कहा होगा। फिर दोनों के बीच वाकयुद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध का एक दूसरा कारण भी है, पड़ोसी ने अपनी बीवी को हीरे की अंगूठी गिफ्ट की है फिर अनु भी अमन से वैसी ही अंगूठी की डिमांड करती है। अमन अपनी वित्तीय हालत का हवाला देते हुए बता चुका है कि वह उसे हीरे की अंगूठी नहीं दे सकता। इसे अनु भी समझती है लेकिन फिर भी दोनों के बीच तकरार होती है। उसी दौरान उनका बेटा स्कूटी की मांग करता है। अनु अपने पति की आमदनी के बारे में जानती है। उसे पता है कि हीरे की अंगूठी की मांग अमन पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वह जिद करती है और पति से झगड़ती है कि उसे अंगूठी दिलाए। इसी तरह बेटा भी जानता है कि पापा के लिए स्कूटी खरीदना संभव नहीं है कि वह उसे स्कूटी खरीद दें लेकिन मांग रखनी है तो रख दी। इस तरह परिवार में किचकिच चलती रहती है। हर परिवार में इसी तरह की कभी पूरी न होने वाली मांगें और उसे लेकर तकरार होती रहती है।

संग्रह की एक कहानी है -एक था बंटी। यह अमानवीय होते समाज की कहानी है। बंटी नामक बच्चा भूख से दम तोड़ देता है। उसका पिता विशाल दिहाड़ी मजदूर है। वह बीमार है इसलिए काम पर नहीं जा रहा। कमाई का दूसरा कोई साधन है नहीं। बीवी कमली घर का सबकुछ बेचकर पति का इलाज करा चुकी है लेकिन अमन ठीक नहीं हुआ। पैसे न होने पर कमली पति का झाड़-फूंक भी कराती है। मुखिया के बीमार होने के कारण पूरा परिवार भुखमरी का शिकार है। कमली लोगों से उधार मांग चुकी है लेकिन किसी ने नहीं दिया। ग्राम प्रधान अनाज देने के लिए उससे ऐसी मांग करता है जिसके लिए कमली तैयार नहीं होती। भूख से बिलखते और छटपटाते बेटे को देखकर कमली सुबह-सुबह ग्राम प्रधान के पास जाती है और उसकी शर्तें मान लेती है। लेकिन जब तक अनाज और दूध लेकर वह घर पहुंचती है बच्चा दम तोड़ देता है।

कहानी में लेखक यह दिखाने में सफल है कि बच्चे के मर जाने के बाद किस तरह दिखावे की सहानुभूति की राजनीति शुरू होती है। जो पहले उधार देने के लिए तैयार नहीं थे वे दुख जताने पहुंच जाते हैं। प्रधान का विरोधी खेमा पहुंचता है और हालात के लिए उसे दोषी ठहराता है। वोट बिखर जाने और चुनाव हार जाने के डर से प्रधान से लेकर विधायक तक पहुंच कर परिवार की मदद करते हैं। लेकिन गरीब परिवार सब समझता है। तभी तो विशाल कहता है, कम्मो चुप हो जा। मैं सब जानता हूं, लोगों ने मेरे बेटे की लाश पर राजनीति की है।

कहानीकार पात्रों के बीच बातचीत के जरिये यह बताता है कि राजनीति में अब सब कुछ वोट पाने के लिए है। सारी नैतिकता, सेवाभावना केवल दिखावे की वस्तु बनकर रह गई है। राजनीति का विद्रूपता की सीमा लांघ कर घिनौनेपन में बदल चुकी है। इसे लेखक ने बखूबी चित्रित किया है। दूसरी तरफ कहानीकार यह बताने में सफल है कि गरीब आदमी की आबरू भी सुरक्षित नहीं है। यह संवेदना को झकझोर देने वाली कहानी है। यह बदलते भारत की तस्वीर है।

‘और भूत भाग गया’ कहानी के जरिये समाज में चेतना की कमी और अंधविश्वास को चित्रित किया गया है। इक्कीसवीं सदी में जब अंतरिक्ष में मनुष्य भेजे जा रहे हैं। देश में अब भी भूतों और चुड़ैलों की बात चल रही है। समाज का एक पढ़ा लिखा तबका भी अंधविश्वास की चपेट में है, बल्कि कई माध्यमों के जरिये अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह इसी देश में संभव है जहां गणेश को दूध पिलाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। टीवी चैनल जागरूक करने के बजाय टीआरपी बढ़ाने के लिए चुड़ैलों और भूतों की कहानियां दिखाते हैं। वस्तुतः यह भयादोहन है, पिछड़ा बनाए रखने का कुचक्र है। इसमें शासक वर्ग भी शामिल है, क्योंकि इससे उसका हित भी सधता है।

तमाम प्रयत्नों के बावजूद नेहा ठीक नहीं होती। उसको विश्वास हो गया है कि उस पर भूतों की सवारी आ रही है। लेकिन उसका पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। नेहा पति पर लगातार दबाव डालती है कि वह तंत्र-मंत्र के जरिये उसका इलाज कराए। पति पहले पत्नी को डांट देता है। लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने से चिंतित भी है। वह तर्कशील सोसायटी के अपने परिचित को यह परेशानी बताता है। तर्कशील सोसायटी का सदस्य संजीव ओझा बनाकर कर्मकांड का दिखावा करता है। नेहा उस समय स्वस्थ होने की बात मान लेती है। संजीव चूंकि तथाकथित ओझा की तरह नेहा का इलाज नहीं करता तो वह संतुष्ट नहीं होती और कुछ दिन बाद वह फिर बीमार हो जाती है। इसके बाद वह एक फैक्ट्री मजदूर को पत्नी का झाड़ फूंक करने के लिए लाता है जो ओझा का काम करता है, उसे घर बुलाकर नेहा को दिखाया जाता है। वह कर्मचारी ओझा कह देता है कि पीछे जिसने झाड़फूंक किया वह ठीक था, तो नेहा को विश्वास हो जाता है और वह ठीक हो जाती है। कहानी में लोगों को झाड़फूंक के जरिये ठगने के चरित्र को भी उजागर किया है। बातचीत के दौरान ओझा कह देता है कि वह नौकरानी के माध्यम से पैसे वाली महिलाओं के घरों में एक फर्जी मायाजाल के जरिये ऐसे हालात पैदा कर देता है कि धनाढ्य महिलाएं उसे तंत्र-मंत्र कराने के लिए विवश हो जाती हैं। फिर कर्मकांड के नाम पर वह महिला से मोटी रकम वसूलता है और उसका एक हिस्सा नौकरानी को भी देता है।

‘खेल’ कहानी में समाज में एक वर्ग विशेष के प्रति घृणा का भाव कैसे पैदा किया जा रहा है, इसका चित्रण किया गया है। खेल को खेल भावना से न लेकर कैसे नफरत का औजार बना दिया जाता है, यह बहुत करीने से कहानीकार ने दर्शाया है। भारतीयों (खासतौर पर हिंदू) के मन में घृणा पैदा करने के लिए पाकिस्तान से अच्छा कोई और हथियार नहीं है। और अगर क्रिकेट मैच हो रहा हो तो वह खेल न होकर किस तरह युद्ध जैसा हो जाता है, यही कहानी में दिखाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच चल रहा हो तो दर्शकों की क्या स्थिति होती है और टीवी माहौल को विषाक्त बनाने में कैसी भूमिका निभाते हैं उसका बड़ा सजीव चित्रण ‘खेल’ में किया गया है।

सेमीफाइनल में भारत का मुकाबले पाकिस्तान से था। कहानीकार टिप्पणी करता है कि यहां तक पहुंचते- पहुंचते मीडिया की भाषा और आक्रामक होनी ही थी। वैसे भी मीडिया के बनाए जुनून में लोगों की भावनाएं पहले से ही चरम पर थीं। खेलते समय कोई भी टीवी इंडिया को हारते देखना नहीं चाहता था। ऐसे में कोई दर्शक टीम इंडिया की हार की बात कह देता तो लोग उसे दुश्मन की नजर से देखते। यही नहीं उसकी देशभक्ति पर शक करने लगते। यह किसी एक मैच की स्थिति नहीं होती। भारत-पाकिस्तान के बीच किसी भी खेल का मुकाबला हो जाए तो उसे युद्ध जैसा बना दिया जाता है। और जब क्रिकेट मैच हो तो कहना क्या।

कहानीकार लिखता है कि अमूमन मैच से पहले मीडिया दोनों टीमों की विशेषताओं और कमजोरियों की व्याख्या करते हुए खबरें प्रकाशित और प्रसारित करता है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस मैच के लिए मीडिया ने पाकिस्तान के एक-एक खिलाड़ी को दुश्मन करार दे दिया। प्रतिद्वंद्विता को दुश्मनी में बदल दिया। युद्ध, जंग, लड़ाई, दुश्मन, बदला, कयामत, नेस्तनाबूद, रौंदा जैसे शब्दों का इस तरह से इस्तेमाल हो रहा था जैसे ये शब्द न होकर बम हों। मीडिया को लग रहा था कि यदि वह इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पाकिस्तान के प्रति अपनी नफरत को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। पूरी कहानी में मीडिया की भूमिका का वर्णन किया गया है कि किस तरह मीडिया नफरत बढ़ाने का काम करता है। वह अपनी भूमिका को भूल चुका है।

‘कोढ़ी का नल’ वंचित तबके पर लिखी गई कहानी है। रामनाथ कोढ़ (कुष्ठ) रोग का शिकार है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति से लोग दूरी बनाकर रखते हैं। गांवों में पिछड़ेपन के कारण यह समस्या ज्यादा चिंतित करने वाली है। कहानीकार ने ऐसे ही एक गांव का चित्रण करते हुए इस विद्रूपता पर ध्यान केंद्रित किया है। कहानी में बताया गया है कि यहां जो लोग रह रहे हैं वे फालतू लोग हैं अर्थात किसी दूसरी जगह से आकर इस गांव में बसे हैं। जहां पहले रहते थे वहां उनको हेय दृष्टि से देखा जाता रहा था। उनकी आर्थिक हालत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक सरकारी नल से पूरे गांव के लोग पानी पीते हैं।

एक सुबह जब कुछ लोग नल से पानी लेने के लिए पहुंचते हैं तो वहां रामनाथ (कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति) भी पहुंच जाता है। रामनाथ को देखते ही वहां मौजूद लोग बहुत स्वाभाविक तरीके से अपने मन में दबी बातों को प्रकट कर देते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि सुबह-सुबह कोढ़ी का चेहरा देख लिया, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। दूसरा कहता है कि रामनाथ को सुबह सुबह नल पर नहीं आना चाहिए। उनकी घृणा से भरी हुई बातें सुनकर रामनाथ बहुत दुखी होता है और वह अपना नल लगवाने का फैसला कर लेता है। वह अपनी आजीविका का साधन बकरियों में से तीन को बेचकर नल लगवा लेता है। फिर एक सुबह रामनाथ देखता है कि उसकी नल पर भीड़ लगी हुई है। उसकी पत्नी भी पानी के लिए कतार में खड़ी है। उसे बड़ा क्रोध आता है। वह वहीं से जोर से पत्नी को बुलाता है। लेकिन पत्नी आकर बताती है कि सरकारी नल खराब पड़ी है इस कारण सभी लोग उनकी नल से पानी लेने आए हैं। वह भी पत्नी की बात मान लेता है और किसी को कुछ कहता नहीं है। इस कहानी का मानवीय और सकारात्मक पक्ष यही है कि अपने अपमान के बदले में वह दूसरों को अपमानित नहीं करता और पानी ले जाने देता है।

इन कहानियों में खास बात यह है कि ओमप्रकाश तिवारी ने लिखने के पहले कहानियों पर काफी शोध किया है। जैसे कोढ़ी का नल कहानी में वह दिखाते हैं कि रामनाथ कुष्ठ रोग से पीड़ित है, जहां पर कुष्ठ रोग हुआ है वहां की त्वचा लाल हो गई है। घाव हो गया है। मक्खियां बार-बार उस पर आकर बैठती हैं। उसकी उंगलियां कुष्ठ रोग के कारण गल गई हैं।

शब्दकोश में कुष्ठ रोग के लक्षण के बारे में बताया गया है। कोढ़ या कुष्ठ रोग के प्रमुख लक्षण हैं त्वचा पर धब्बे या गांठें, जिनमें संवेदनशीलता की कमी होती है, हाथों और पैरों में सुन्नपन या झुनझुनी, मांसपेशियों में कमजोरी, और आँखों की समस्याएँ, जैसे धुंधला दिखना। गंभीर मामलों में नाक बंद होना, नाक से खून आना, और हाथ-पैरों की उंगलियों का क्षरण भी हो सकता है। कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को गर्मी ज्यादा लगती है। यह केवल एक कहानी की बात नहीं है, उनकी हर कहानी इसी तरह संदर्भों को प्रस्तुत करती है। यही यथार्थवादी नजरिया उनकी कहानियों को मजबूती प्रदान करता है। इसी कहानी से एक और उदाहरण देखिये- दो राहगीर जा रहे हैं। प्यासे हैं, घर के बाहर नल देखकर उनकी बातचीत का अंश पढ़िये – यार किसी पुण्यात्मा ने नल लगवाया होगा। – आज के जमाने में तो लोग नल घर के अंदर लगवाते हैं। बाहर लगवा भी दिए तो हत्था निकालकर रख देते हैं। इस तरह राहगीर जो बात कह रहे हैं वह वास्तविकता है।

‘लाशों पर दौड़ती कारें’ में एक परिवार की विवशता दिखाई गई है कि पैसे की कमी के कारण बीमार पत्नी के अच्छे से इलाज न करा पाने से पति अपने बेटे से बहुत नाराज है। जबकि बेटा भी शहर के खर्च से बेजार है और कर्ज में है। वह पैसे की कमी के कारण मां के इलाज के लिए गांव नहीं आ रहा। और जब इलाज कराने लायक पैसे जुटा लेता है तो गांव पहुंचता है लेकिन तब तक मां दुनिया से कूच कर चुकी होती है। कहानी के प्रत्येक पात्र की बेचैनी और परेशानी का बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है।

‘तीसरा बच्चा’ कहानी में दिखाया गया है कि आर्थिक हालात के चलते युवक तीसरा बच्चा नहीं चाहता। नवजात की गंभीर हालत से घर के सभी सदस्य चिंतित हैं। बच्चे की हालत देखकर पिता में भी उसके प्रति चाहत पैदा हो जाती है। एक लड़की पहेली सी में युवावस्था के आकर्षण और पनपते प्रेम का वर्णन किया गया है। इस कहानी में केवल प्रेम नहीं है, बल्कि लड़की के चुपचाप चले जाने का वर्णन यह दिखाता है कि लड़की जमीनी हकीकत से परिचित है, वह केवल आकर्षण के मोहपाश में नहीं बधी है। इस तरह एक पंक्ति में कह सकते हैं कि संग्रह की कहानियां जीवन की विसंगतियों का पोस्टमार्टम करती हैं।

पुस्तक का नाम- किचकिच (कहानी संग्रह)

लेखक- ओमप्रकाश तिवारी

प्रकाशक- न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन

सी-515, बुद्ध नगर, इंद्रपुरी, नई दिल्ली

मूल्य- 250 रुपये